Une brève histoire du « verrou de Bercy »

Alors que le débat parlementaire fait actuellement rage – notamment au Sénat –, et depuis plusieurs semaines, au sujet de la suppression du « verrou de Bercy » – mis sur la sellette après l'affaire Cahuzac –, il n'est sans doute pas inutile de revenir sur les origines historiques de ce dispositif qui confère à la seule administration fiscale – c'est-à-dire au ministre chargé du Budget – le monopole des poursuites judiciaires en matière de fraude fiscale.

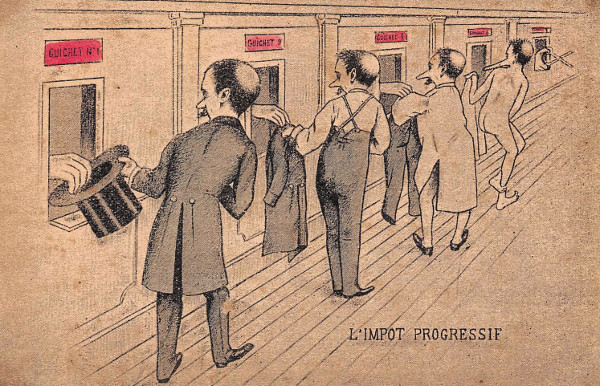

|

| Carte postale. Collection particulière. |

L'article L228 du livre des procédures fiscales dispose en effet que « Sous peine d'irrecevabilité [nous soulignons], les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ». En clair, il n'est pas possible à un citoyen, à une association, de déposer une plainte ou même à un procureur de la République de se saisir en principe d'un dossier sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale (à l'exception notable des infractions de droit commun comme le blanchiment de fraude fiscale ou l'escroquerie). C'est en effet en vertu de la loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 qu'a été instituée une commission des infractions fiscales (CIF) – composée de magistrats et de personnalités qualifiées – dont la saisine et l'avis conforme sont nécessaires avant tout dépôt de plainte par l'administration. Elle traite annuellement environ un millier de dossiers.

Pour autant, le principe du monopole de l'administration en la matière est bien plus ancien et remonte à la IIIe République. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme fiscale profonde que connaît la France à la veille, pendant et immédiatement après la Première Guerre mondiale. La loi de finances promulguée le 15 juillet 1914, et parue au Journal officiel le 18 juillet 1914, contenait, dans ses articles 5 à 25, les dispositions relatives à un nouvel impôt général progressif sur le revenu. Suspendu en raison du déclenchement de la guerre, l'IGR entre néanmoins en vigueur en 1916. Le 31 juillet 1917, en raison des besoins financiers de l’État, est votée au Sénat une réforme de cette loi. Les taux d'imposition sont relevés de 10% à 12,5%. Les anciens impôts directs (les « Quatre vieilles ») sont supprimés et remplacés par deux contributions directes au profit des communes et des départements (impôt foncier des propriétés bâties et des propriétés non bâties, impôt sur le revenu des valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements). Enfin, quatre nouveaux impôts sont créés (impôt sur les traitements et salaires, impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux). Le nouveau système conjugue désormais un impôt général progressif et six impôts cédulaires (indépendants et proportionnels selon les catégories de revenus).

Le consentement à l'impôt et de fait sa perception sont toutefois difficiles une fois la paix revenue alors même que la France rencontre d'importantes difficultés budgétaires. C'est pourquoi la loi du 25 juin 1920 prévoit de fortes amendes et des peines de prison en cas de récidive pour le contribuable qui s'est frauduleusement soustrait à l'impôt (art. 112). C'est à ce moment là qu'émerge le principe du monopole de l'administration puisque qu'en vertu du même texte, « Les poursuites seront engagées à la requête de l'administration compétente ». Il revient en somme à la Direction générale des contributions directes de saisir le tribunal correctionnel en cas de fraude constatée. La loi de finances du 22 mars 1924 est votée dans un contexte de crise plus aiguë encore des finances publiques mais aussi de très grandes difficultés pour le franc. Elle élargit le champ d'application des peines pour fraude fiscale (art. 52). Mais surtout, elle vient consolider le monopole de l'administration (art. 70) dans un domaine qui, s'il n'est pas précisément de nature fiscale, n'en révèle pas moins l'état d'esprit qui habite les responsables politiques du moment. En cas d'infraction à la législation en matière de change (article 69 de la loi de finances du 22 mars 1924 et loi du 1er août 1917), « Les poursuites ne pourront être exercées qu'à la requête du ministre des finances. Le ministre des finances est autorisé à transiger et le retrait de sa plainte avant le jugement entraînera l'abandon des poursuites ». La loi du 13 juillet 1925 vient confirmer et renforcer ces dispositions.

|

| Carte postale. Collection particulière. |

On le constate, ce sont donc les conditions budgétaires et financières qui ont déterminé le sévère encadrement par le pouvoir politique des procédures judiciaires en matière de fraude fiscale. Il n'a pendant des décennies jamais été sérieusement remis en cause, l’État étant le seul acteur lésé. Mais par une ironie qu'apprécie souvent l'histoire, ce dispositif dérogatoire mis en place à l'époque par souci d'efficacité pourrait paradoxalement être très bientôt supprimé au motif de son incapacité supposée à combattre activement les malversations.

Matthieu BOISDRON

|