« Monter à Verdun » : la 22e DI rejoint la RFV (28-30 mars 1916)

« Les régiments de la brigade se tiendront prêts à être enlevés en auto demain 28 mars, à sept heures. Les ordres arriveront ce soir »1. Tel est le message par lequel les 62e et 116e RI, les deux régiments morbihannais composant la 43e BI, elle-même dépendant de la 22e DI, apprennent qu’ils doivent quitter le secteur d’Argonne où ils ont passé plusieurs semaines de repos pour rejoindre Verdun.

|

| Carte postale. Collection particulière. |

Sans doute n’est-ce pas une totale surprise pour les soldats de la division mobilisée à Vannes, Lorient, Quimper et Brest en août 1914. Il n’en reste pas moins que cette « montée » vers Verdun a souvent profondément marqué les combattants qui ont eu à la vivre au cours de cette année 1916.

Verdun, après une période de repos

Sauf exception, le départ pour Verdun fait suite à plusieurs jours, voire plusieurs semaines de « repos » à l’arrière-front, hors de portée des tirs de l’artillerie ennemie. C’est le cas pour la 22e DI qui, après 6 mois particulièrement éprouvants passés sur le front de Champagne et un engagement meurtrier dans l’offensive du 25 septembre 1915, face à Tahure, a été progressivement retirée du front à compter de la fin du mois de février 1916. Début mars, la plupart des régiments qui la composent ont rejoint la région au sud de Sainte-Menehould, en Argonne.

Là, pendant plusieurs semaines, les troupes profitent autant qu’elles le peuvent d’une période de repos. Une période pour le moins active cependant. Certes, les soldats peuvent bénéficier d’un vrai jour de repos le dimanche en général. Certes, il leur est possible d’assister à des spectacles, tel la « séance récréative » due à Polian au 19e RI. Ce moment passé à l’arrière-front est surtout mis à profit pour compléter les effectifs : en l’espace de quelques jours, plusieurs centaines d’hommes arrivent ainsi en renfort au 118e RI, le régiment de Quimper, qui ne comptait plus que 71 officiers et 2 570 sous-officiers et hommes de troupes fin février, loin des 3 300 théoriques. De nouvelles armes sont-elles testées au cours de cette période ? Rien ne permet de l’attester mais les JMO du régiment quimpérois signalent qu’un adjudant revient alors d’un « stage de fusiliers-mitrailleurs » : à tout le moins, la perspective de la mise en service du fusil-mitrailleur Chauchat dans ce régiment prend corps à cette date, même si elle n’est pas forcément encore effective.

|

| Tir au fusil-mitrailleur Chauchat, 1915. BDIC: VAL 312/064. |

Une bonne partie du temps est d’ailleurs consacré au tir, à des exercices à différents niveaux (section, compagnie, bataillon…), le tout dans des conditions loin d’être idéales. Les JMO du 62e RI signalent ainsi le transport des soldats jusqu’à Valmy, par une « nuit glaciale, dans des wagons où il n’y a « pas de paille » : « les hommes sont gelés pendant le trajet »2. Arrivé à Somme-Yèvre sous la neige, il faut au régiment constater que « le ravitaillement n’a pu se faire, sauf la viande et les petits vivres », les trains prévus à cet effet étant partis pour… Somme-Suippes. « Le pain, la paille, le charbon, le bois et le vin ont manqué » donc à certains moments, alors que, par ailleurs, plusieurs compagnies « se trouvent dans de mauvais cantonnements » : des « hangars ouverts à tous les vents, pas ou peu de paille », l’absence de bois de chauffage compliquant encore la situation… S’ajoutent à ces conditions de « repos » parfois éprouvantes d’inévitables participation à des corvées de renforcement des lignes de défense en arrière du front : ces travaux consistent « à creuser des tranchées et à placer des réseaux de fil de fer barbelé » afin d’aménager d’éventuelles positions de repli si telle ou telle partie du front venait à céder sous la pression allemande.

On le voit, cette période de « repos » est loin d’être reposante. Il n’en reste pas moins qu’elle éloigne les soldats des dangers des premières lignes : les JMO des 62e, 116e et 118e RI ne signalent par exemple aucun mort au cours de cette période qui dure presque un mois au total.

En camion sur la « Voie sacrée »

La particularité de cette « montée vers Verdun » est en effet liée au fait que les troupes y arrivent en général en « auto-camions ». Depuis le début de la guerre, les mouvements de ce genre ont été exceptionnels : si les plus longues distances sont parcourues en train, d’un secteur à l’autre du front notamment, les deux ou trois dernières dizaines de kilomètres sont en générale faites à pied. Dans le cas de la 22e DI – comme d’autres unités bretonnes qui la précèdent ou la suivront à Verdun, que ce soit la 19e DI fin février/début mars ou la très « rennaise » 261e BI en juin –, c’est en convoi automobile que se fait le trajet depuis les cantonnements de l’Argonne, à moins de 50 km de Verdun.

|

| Dans les années 1920, la Voie sacrée sanctifiée par la mémoire. Carte postale, collection particulière. |

Les témoignages bretons manquent sur ce « rite de passage » – au sens propre comme au figuré – que constitue ce périple par ce que l’on n’appelle pas encore la Voie sacrée. Gaston Mourlot, un temps fantassin au 65e RI de Nantes, passé en 1915 dans une compagnie du génie de la 22e DI, a décrit ce trajet si particulier, qu’il effectue quant à lui le 29 mars, au lendemain des régiments d’infanterie de la division : les « démêlés avec le chauffeur pour faire monter tout [s]on monde » dans le camion « car, de façon à être moins serrés, les poilus ne se placent qu’à 15 par auto, laissant un homme sur la route à chaque » pour gagner un peu de « confort »3 ; les vivres perçus pour le voyage mais, dans le cas des sapeurs de la 22e DI, sans boisson ; la lenteur du déplacement, alors que « les trois premiers kilomètres se font lamentablement à l’allure de 5 à l’heure avec des arrêts tous les 200 m » etc. Suivent « le passage à Souilly », où la 2e armée à son QG et où les poilus voient « des prisonniers boches qui cassent des cailloux », les « pépères » du 283e RIT qui « ne cessent de travailler tous les jours sur la route tellement il y a de circulation », la ruche aussi que constitue l’immédiat arrière-front. Mourlot, comme d’autres, se dit « stupéfait par l’étendue considérable du dépôt de munitions » situé « un peu avant Lemmes » : « sur des longueurs de 20m il y a des obus de chaque calibre empilés les uns sur les autres jusqu’à 1m du sol » ; « il y a de même presque à côté le parc d’aviation qui était tout près de Verdun et qui s’est déplacé parce qu’il était bombardé ». Et de conclure :

« A partir de tous ces centres, l’aller et venue des autos se succède presque en file indienne sans arrêt. Toutes ces agglomérations laissent rêveur de la grandeur du développement de toutes les industries, les impassibles qui sont employées dans cet affreux cauchemar. »

A pied, sous le couvert de la nuit

L’on ne peut aller en camion jusqu’à Verdun. C’est donc quelques kilomètres au sud-ouest que l’on débarque, au circuit de Nixéville pour la 261e BI en juin, à proximité du bois des Sartelles, à Baleycourt, pour les régiments de la 22e DI en cette fin mars 1916, un bois où Mourlot et ses sapeurs montent « ayant de la boue jusqu’à mi-mollet ».

Les unités s’y arrêtent plusieurs heures en général, au moins à cette période-là de la bataille. La compagnie de Gaston Mourlot, qui y arrive en début d’après-midi le 29 mars, en repart vers 16h seulement, gagnant d’autres bois « en montant des escarpements à 30 degrés dans une boue, formée par le passage continuel des chevaux, qui atteint 20 centimètres ». Mais ce n’est qu’à 18h., à « la brume », que la dernière étape se fait en direction de Verdun. La veille déjà, ça n’était qu’à « la tombée du jour », vers 18h., que le 116e RI avait repris sa marche vers la ville afin d’éviter que les ballons captifs allemands ne repèrent ces mouvements et ne déclenchent un tir meurtrier de l’artillerie lourde sur les colonnes en déplacement.

|

| La caserne Miribel à Verdun, avant 1914. Carte postale. Collection particulière. |

C’est donc dans la soirée – entre 21h. et 23 h. le 28 mars pour les différents bataillons du 116e RI par exemple – que les unités atteignent l’une des casernes de Verdun, celle de Miribel pour les unités de la 22e DI. Les régiments y passent presque 48 h. en général, le temps aux officiers commandant les bataillons et les compagnies de mener des reconnaissances en première ligne auprès de ceux qu’il va falloir y relever. Au cours de cette brève station verdunoise, les hommes « ont presque l’illusion d’être revenus au régime du temps de paix à la caserne » note dans ses souvenirs Henri Calvez, un officier du 19e RI : « poste de garde à la porte, mess de sous-officiers, cantine, sonneries de clairon, rien n’y manquait »4. « Cependant, le grondement sourd et incessant du canon, les nombreuses, saucisses aperçues de la cour de la caserne, et les duels journaliers d’avions dans le ciel pur ramenèrent les plus rêveurs à la réalité », d’autant que certains régiments enregistrent leurs premières pertes ici. C’est le cas notamment du 116e RI : vers 21h30 le 28 mars, « un obus tombe dans la cour de la caserne et blesse 2 soldats » alors que le régiment vient à peine d’y arriver5.

Le « grondement sourd du canon » : tel est bien ce qui frappe les combattants de la 22e DI en atteignant Verdun, alors même qu’ils ont pourtant connu le formidable déchaînement de feu de l’offensive de Champagne en septembre 1915. Arrivé le 31 mars seulement car ayant dû faire le trajet au rythme des convois hippomobiles de l’artillerie et des sections de munitions, Alfred Bonneau, sous-officier au 35e RAC de Vannes, décrit le bois des Sartelles sous la pluie et dans le vent : « le canon tonne partout » note-t-il surtout avant de préciser qu’« ici, c’est la sauvagerie 100%, sauvagerie intégrale ».

« Ici on souffre et on meurt en série » : la relève

Il faut, après ces 48 heures dans les casernes de Verdun, gagner les positions de combat, tant pour les artilleurs que pour les fantassins. Cette relève constitue un moment délicat.

Délicat psychologiquement tout d’abord, car c’est l’occasion de croiser les unités épuisées, parfois décimées, que l’on vient remplacer. Au 35e RAC, Alfred Bonneau note ainsi que le 1er avril au matin, « les officiers partent en reconnaissance. Nous remplaçons les batteries du fameux 61e d’artillerie (20e corps d’armée) »6. Le sous-officier indique surtout que « les pertes sont, parait-il, très fortes, 50 % depuis 15 jours ». « Ici on souffre et on meurt en série » conclut-il.

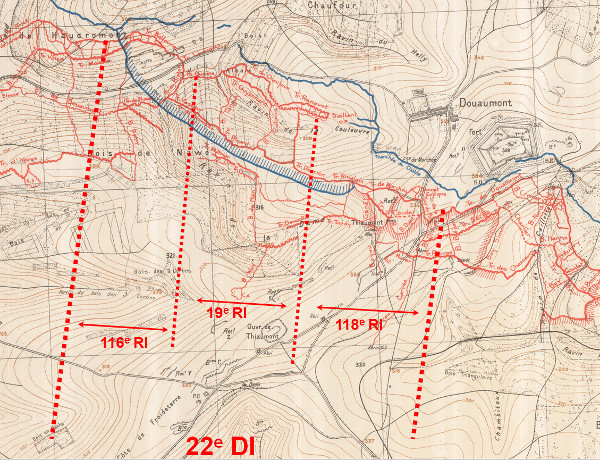

|

| Secteur de la 22e DI début avril 1916. Carte Yann Lagadec. |

Délicat aussi en raison des conditions dans lesquelles se font ces relèves. Henri Calvez, au 19e RI, a bien décrit ce moment si particulier pour le régiment de Brest. C’est dans la nuit du 30 au 31 mars qu’un groupe d’une quinzaine d’officiers et sous-officiers « monte en ligne pour faire la reconnaissance du secteur que tient le 94e RI » écrit-il. Cependant,

« ce groupe, conduit après Froideterre par deux guides seulement, un par bataillon, est pris en arrivant au Ravin de la Dame sous des tirs furieux de 105 et parvient difficilement, au petit jour, aux tranchées à occuper, complètement épuisé. »7

Le soir même, ce sont les 1er et 3e bataillons du 19e RI qui quittent la caserne Miribel pour les premières lignes. « Cette relève fut extrêmement pénible » se souvient l’officier, dont la description n’est pas cependant sans rappeler de nombreux autres témoignages :

« La colonne, après avoir contourné le fort Saint-Michel par l’ouest, arrive sans trop de difficultés à la côte de Froideterre, près du PC du colonel. Chaque compagnie, sous la conduite de son guide du 94e, s’efforce de gagner rapidement l’endroit qui lui est assigné. Tout se passe à peu près normalement jusqu’à la lisière sud du bois Nawé malgré les tirs de harcèlement supportés depuis Froideterre.

Dans la traversée du bois Nawé où les boyaux sont à peine esquissés, plusieurs guides s’égarent. Des compagnies doivent rebrousser chemin, et des unités se mélangent. Bientôt le désordre s’accroît car les premiers éléments relevés du 94e RI viennent se heurter à ceux du 19e RI qui tentent de rejoindre, avant le petit jour, leurs emplacements.

Les appels des hommes cherchant leur compagnie, les jurons, le bruit des ustensiles de campement ne tardent pas à attirer l’attention de l’ennemi qui déclenche pendant le reste de la nuit un violent bombardement de 77 et de 88 qui cause de lourdes pertes.

Ces tirs retardent encore la marche de ces unités et le jour commençant à poindre, plusieurs éléments devront renoncer à l’espoir de rallier leurs emplacements avant la nuit suivante. »8

Ainsi que le précise Henri Calvez, ces soldats « passeront toute la journée empilés dans des portions de boyaux, soumis à un bombardement incessant ». Des boyaux à peine esquissés, le feu continu de l’artillerie ennemie, les premières pertes, ceci avant même d’avoir pu atteindre les premières lignes : la découverte de Verdun se révèle brutale pour les hommes pourtant aguerris de la 22e DI.

Le plus dur attendait encore ces combattants des 62e, 116e, 118e et 19e RI, désormais en position dans le secteur du bois Nawé, entre Haudremont et le fort de Douaumont.

Yann LAGADEC

1 SHD/DAT, 26 N 656/3, JMO du 62e RI, 27 mars 1916.

2 SHD/DAT, 26 N 656/3, JMO du 62e RI, 27 mars 1916.

3 MOURLOT, Gaston, Un ouvrier artisan en guerre, Moyenmoutier, Edhisto, 2012, p. 146.

4 CALVEZ, Henri, « Verdun, 31 mars-19 avril 1916 », Les Cahiers du 19e RI, n° 17, juillet 1934, p. 146.

5 SHD/DAT, 26 N 682/2, JMO du 116e RI, 27 mars 1916.

6 Notons, en passant, que pour cet artilleur vendéen servant dans un régiment breton, comme pour nombre d’autres combattants, les troupes « d’élites » sont, principalement, celles relevant du 20e CA de Nancy. Ce sont elles d’ailleurs qui sont régulièrement sollicitées lors des principales offensives. Le 20e CA est ainsi en Artois en mai 1915, en Champagne en septembre, à Verdun dès mars 1916, sur le Chemin des Dames à la pointe de l’offensive en avril 1917…

7 CALVEZ, Henri, art. cit., p. 146.

8 Ibid., p. 147. |