Mort-Homme, 14 mars 1916 : un bataillon du 270e RI submergé par les vagues d’assaut allemandes

« Les abris de 1e ligne ont été défoncés et les tranchées bouleversées » : tel est le constat que dressent, au soir du 14 mars 1916, les JMO du 270e RI, le régiment de réserve mobilisé à Vitré qui, depuis l’été 1915, fait brigade – la 38e – avec son régiment frère, le 70e RI. « Beaucoup de tués, cadavres déchiquetés, beaucoup d’hommes enterrés par l’explosion des projectiles » indique pour sa part le journal du service de santé du régiment, même si la plupart « ont pu se dégager sans autres accidents que des contusions multiples ». Les pertes n’en sont pas moins à la hauteur de l’intensité du bombardement de l’artillerie allemande ce jour-là.

|

| Cadavre gisant sur le champ de bataille (1916). BDIC: VAL 195/080. |

En quelques heures en effet, le 270e perd plus d’hommes qu’il n’en avait encore jamais perdu depuis le début de la guerre.

Parmi les premiers à Verdun

La présence de la 38e BI et, au-delà, de la 19e DI à Verdun ne doit rien au hasard1. En effet, en Argonne depuis le mois d’août 1915, la division a déjà été momentanément mise à la disposition du 7e corps d’armée, tout proche, par le 10e CA courant janvier 1916 : les soldats doivent en effet participer à des travaux de renforcement des lignes de défense de la région fortifiée de Verdun (RFV). Cantonnés en arrière du front, dans la région de Dombasle, à mi-chemin entre la forêt d’Argonne et Verdun, les troupes de la 38e alternent ainsi exercices ou manœuvres – le 14 janvier par exemple, une manœuvre de la brigade entière qui doit prendre une ferme et un bois, le 13 février suivant un exercice des seuls cadres des deux régiments et de l’AD19 dirigé par le général de division en personne etc. – et travaux divers dans le secteur de la 29e DI qui tient les premières lignes. Du 20 janvier au 6 février, ils sont ainsi chargés de « l’organisation d’une 2e ligne de défense en arrière du front » dans le secteur de Chattancourt, au pied des crêtes du Mort-Homme et de la cote 304. Ces travaux défensifs terminés, ce sont les exercices qui reprennent à l’arrière-front, « des exercices de bataillon, l’état des cultures ne permettant pas la manœuvre d’unités plus fortes » dans le secteur de Sivry-sur-Ante et Ante où sont cantonnées les deux unités2.

Dès le déclenchement de l’attaque allemande, le 21 février 1916, les deux brigades de la 19e DI sont alertées. La 37e est mise à la disposition du 7e CA tandis que la 38e se rapproche du Verdun et vient cantonner autour de Sainte-Menehould : elle subit d’ailleurs, à cette occasion, ses premières pertes liées à la bataille de Verdun même si elle en est encore éloignée, « 4 tués et 3 blessés par bombes d’avion »3. Le 24, elle est mise à la disposition de la RFV et en particulier du groupement Bazelaire dont elle forme la réserve : elle rejoint à nouveau Dombasle en automobile, puis les bois entre Récicourt et Avocourt avant de glisser quelques kilomètres à l’est, à Sivry-la-Perche, en mesure de renforcer telle ou telle partie du front si le secteur du Mort-Homme était attaqué.

Là, plusieurs jours durant, la brigade fournit « la moitié de son effectif de travailleurs aux travaux de fortification de la ligne des Bois Bourrus », avant d’occuper « la 3e position du sous-secteur Est », formée par les forts et ouvrages établis là dès le temps de paix4. Les troupes des 70e et 270e RI, complétées par quatre compagnies de territoriaux, se répartissent le long d’un front courant des Bois-Bourrus à Charny. Relevés par le 72e territorial le 8 mars, les soldats des deux régiments vitréens s’approchent un peu plus des lignes dès le lendemain.

De la 3e à la 1e ligne dans le secteur du Mort-Homme

La montée en ligne des 70e et 270e n’est en effet que progressive, ainsi que le laisse indirectement au moins saisir les JMO du second de ces régiments : ceux du 70e RI n’ont en effet pas été conservés pour cette période. Au 270e, depuis les sept victimes du bombardement de l’aviation allemande le 22 février, plus un mort, plus un blessé jusqu’au 6 mars : ce jour là, c’est un blessé – sans qu’on en connaisse les causes d’ailleurs –, deux le 7, deux le 8 à nouveau. Le 9 mars, un officier, le capitaine Aubry, venu du 41e RI début janvier, commandant depuis la 18e compagnie, est touché ainsi que deux autres combattants qui, seuls, sont évacués. Le 10 en revanche, ce sont cinq morts et cinq blessés, puis, du 11 au 13, des pertes qui, sans atteindre ce niveau, indiquent que le régiment est désormais à portée du feu allemand : un tué, une vingtaine de blessés, deux disparus.

|

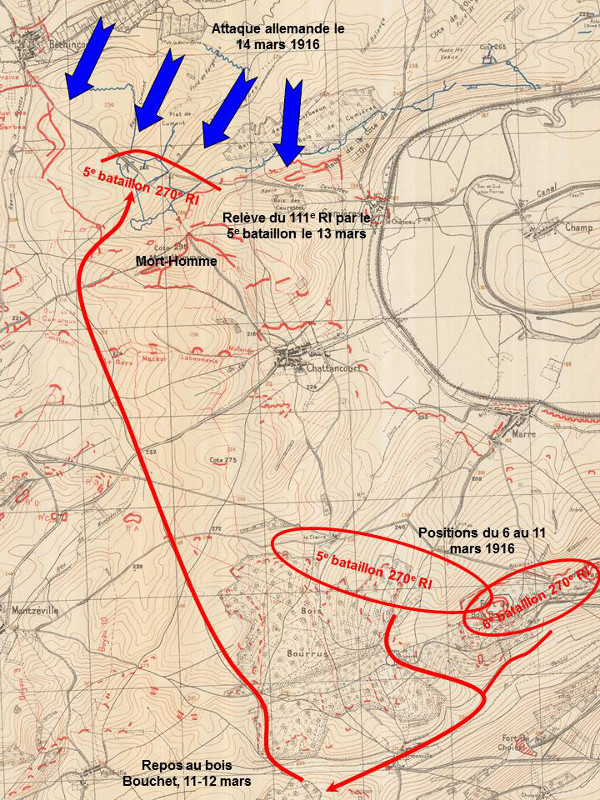

| Le 270e RI dans le secteur de Verdun. Carte: Yann Lagadec. |

En fait, en charge de la 3e position le 6, les bataillons des 70e et 270e ont d’abord glissé vers la 2e position le 8, certaines unités – les 11e et 12e compagnies du 70e, les 20e et 24e du 270e – étant à la disposition du colonel commandant la 1e position dès le 9. Le 12 ou le 13 encore cependant, seules quelques compagnies sont en première ligne : il s’agit du bataillon Laporte, une unité de circonstance formée des 17e, 18e et 19e compagnies du 270e, de la 9e compagnie du 70e et d’une compagnie de mitrailleuses du 270e, aux ordres du capitaine Lamy. En position à la cote 275 le 12, le bataillon relève, la nuit suivante, sur la cote 265 au sud de Bethincourt, des éléments du 111e RI. Ce régiment de la 29e DI, en première ligne dans ce secteur avant même le 21 février, a depuis subi des jours (et des nuits) de bombardements incessants : certaines compagnies tenaient les mêmes positions depuis fin janvier lorsqu’elles sont relevées, exténuées5. Ce sont d’ailleurs des « éléments » du 111e RI que l’on remplace en ligne : l’expression laisse entendre que bataillons, compagnies, sections ne correspondent plus à la moindre réalité concrète à cette date6.

Il faut en effet, depuis plusieurs jours, faire face à une offensive allemande dans ce secteur, dans le cadre de la « bataille des ailes » qui s’ouvre alors : ne pouvant percer directement vers Verdun, les Allemands tentent de progresser à l’est et, surtout, à l’ouest de la ville, sur la rive gauche de la Meuse, tout particulièrement entre Cumières et Avocourt. Les troupes françaises y sont pourtant solidement implantées, appuyant la défense sur les croupes de la cote 304 et du Mort-Homme. L’attaque a été déclenchée le 6 mars et progresse depuis, notamment par les bois de Cumières et des Corbeaux, afin de tourner les positions du Mort-Homme dont les Allemands occupent les pentes nord le 10 mars.

C’est dans ce secteur que le bataillon Laporte est donc engagé.

Sous les bombardements de Verdun

A l’instar des JMO des unités qui les ont précédé – et qui les suivront – ici, c’est l’intensité du matraquage de l’artillerie allemande qui frappe, au premier chef, les soldats des 70e et 270e RI. Les JMO du second régiment parlent, pour le 14 mars, « d’un bombardement d’une violence inouïe », d’un « bombardement des plus intenses par obus de gros calibres sur la 1e ligne, et par obus lacrymogènes dans les vallons au niveau des réserves »7. Si ces obus à gaz semblent sans effet direct – « aucune indisposition par les gaz. Beaucoup d’hommes n’ont mis que les lunettes [de protection] et ont ainsi été protégés » note un médecin du 270e RI8 –, il n’en va pas de même des obus de gros calibres : « les abris de 1e ligne ont été défoncés et les tranchées bouleversées » indique un officier. Un médecin évoque « beaucoup de tués », des « cadavres déchiquetés », « beaucoup d’hommes enterrés par l’explosion des projectiles ».

|

| Pendant un bombardement. Collection particulière. |

Depuis le 21 février, l’on assiste en effet sans doute à un changement d’échelle en matière de bombardement, pour le moins du côté allemand : il est vrai que, jusqu’alors, depuis la stabilisation du front à l’automne 1914, les troupes du Reich se sont principalement contentées d’actions défensives sur le front français. En revanche, les descriptions faites des préparations d’artillerie françaises lors des offensives d’Artois en mai 1915 ou de Champagne en septembre de la même année laissent entendre que les soldats des 70e et 270e subissent à Verdun ce que les Allemands ont encaissés quelques mois plus tôt. Avec des effets assez proches sans doute, inversion des « rôles » mise à part.

Un tiers du 270e RI capturé…

En effet, dans les descriptions faites de la sanglante offensive en Artois le 9 mai 1915, notamment dans les secteurs où l’artillerie lourde a pu matraquer les premières lignes ennemies, la prise de possession par les premières vagues se fait sans opposition majeure. C’est le maintien dans ces premières lignes et la progression vers les lignes suivantes qui s’avère souvent coûteuse en vies humaines, d’autant que les vagues suivantes subissent alors le tir de barrage ennemi.

A Verdun ce 14 mars, le bombardement est tel que les tranchées tenues par bataillon Laporte ont été nivelées : « le terrain » est « entièrement retourné » indiquent les JMO9. Comme souvent au cours de la bataille, c’est donc sur une succession de trous d’obus que les survivants tentent de s’organiser face aux troupes allemandes qui, ensuite, selon les secteurs, déferlent ou s’infiltrent entre les positions françaises, contournant les maigres défenses. Les soldats des 70e et 270e RI ont en effet été littéralement assommés ; « aveuglés, hébétés, paralysés » dit l’historique du régiment, publié en 192010. Aussi, si le 270e RI compte ce jour-là une centaine de morts – des pertes comparables à celles subies lors des grandes offensives, lorsque les combattants doivent quitter la protection, même limitée et pour une part illusoire, qu’offre la tranchée – , tout particulièrement à la 18e compagnie « dont les hommes ont été broyés par la grosse artillerie », et autant de blessés, ce sont aussi et surtout 700 à 725 combattants qui sont portés disparus. Parmi eux, le commandant du 5e bataillon, le commandant Laporte, tué dans ces combats, et une vingtaine d’autres officiers, pour la plupart capturés. Seul un officier échappe à la captivité ou à la mort, le capitaine Lamy, commandant la compagnie de mitrailleuses…

En quelques heures, le régiment a ainsi perdu près de la moitié de ses effectifs… Au lendemain de cette attaque, les survivants des quatre compagnies du 5e bataillon – 17e, 18e, 19e, 20e – sont réunis pour en reconstituer une seule, la 24e, qui avait été engagée à leurs côtés sur les pentes du Mort-Homme. L’attaque allemande dans ce secteur n’a pu déboucher cependant : si les premières positions ont cédé, les autres lignes de défense ont tenu. Engagés le lendemain dans ce même secteur, le 6e bataillon du 270e RI ne subit d’ailleurs que des pertes limitées : un mort et cinq blessés jusqu’à la relève qui intervient le 16 mars à en croire les JMO.

|

| En juin 1916, les ruines du village de Chattancourt, non loin des positions tenues par le V/270e RI, et à gauche, les pentes du Mort-Homme. BDIC: VAL 185/065. |

Les 70e et 270e RI ne sont pas les seules unités bretonnes combattant à Verdun dans les semaines qui suivent l’attaque du 21 février 1916, nous l’avons dit. Les deux régiments sont cependant les premiers à faire l’amère expérience du Trommelfeuer allemand. Ainsi, si, comme le reconnait l’historique du 70e RI, le régiment, jusqu’au début 1916, « bien que mêlé aux grandes affaires, n’y a pas joué un rôle de premier plan », « la situation désormais va changer » avec l’engagement à Verdun.

L’ampleur des pertes subies courant mars est d’ailleurs rapidement connue à Vitré même. Georges Garreau, le maire, note que « le 270e a subi des pertes importantes », que « plusieurs de ses compagnies ont été faites prisonnières »11. En conséquence, il « a fallu combler par des emprunts aux dépôts des garnisons » les « vides nombreux » créés dans les rangs des régiments par les combats de Verdun. Fin mars, 500 hommes quittent le dépôt du 106e RI, replié à Vitré. Du 5 au 12 avril, trois autres convois rejoignent le front, fournis par les dépôts des 70e et 106e.

D’autres suivront encore avant la fin de la bataille de Verdun…

Yann LAGADEC

1 Depuis juillet 1915 et la cession du 41e RI à la 131e DI qui est en cours de formation, la 19e DI associe les 48e et 71e RI de Guingamp et Saint-Brieuc (37e BI) aux 70e et 270e RI de Vitré (38e BI). Elle est commandée par le général Trouchaud.

2 SHD/DAT, 26 N 507/1, JMO de la 38e BI, février 1916.

3 SHD/DAT, 26 N 733/12, JMO du 270e RI, 22 février 1916.

4 SHD/DAT, 26 N 507/1, JMO de la 38e BI, 6 mars 1916.

5 Après quelques jours de repos, les éléments du 111e RI remontent en ligne le 20 mars. Une nouvelle attaque allemande submerge les positions du régiment antibois au nord d’Avocourt : seuls les hommes du 2e bataillon échappent à la mort ou à la capture. Le 111e RI a cessé d’exister : il est dissous fin mars, et les survivants versés au 402e RI.

6 Notons que les JMO du 111e RI n’ont pas été conservés pour cette période. L’historique publié en 1920 est par ailleurs assez flou sur ces quelques semaines.

7 SHD/DAT, 26 N 733/12, JMO du 270e RI, 14 mars 1916.

8 SHD/DAT, 26 N 733/14, JMO du service de santé du 270e RI, 14 mars 1916.

9 SHD/DAT, 26 N 733/12, JMO du 270e RI, 14 mars 1916.

10 Historique du 270e régiment d’infanterie au cours de la campagne contre l’Allemagne (1914-1918), Rennes, Oberthür, 1920, p. 14.

11 GARREAU, Georges, La vie d’une commune pendant la guerre (Vitré, 1914-1918), Rennes, Imprimerie de L’Ouest-Journal, 1932, p. 426-427. |