|

|||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||

Les Bretons de Paris face au concept de diaspora

L’expérience marche à chaque fois ou presque. Qu’il s’agisse d’une compétition sportive ou d’un concert, y compris dans l’un des endroits les plus reculés de la planète, on trouvera toujours un Breton pour agiter fièrement un Gwen ha du. Dès lors, la question se pose à nous avec évidence : peut-on parler de « diaspora bretonne » ? Eléments de réponse à partir de l’exemple des Bretons de Paris. Par Thomas PERRONO

Bigoudènes et gwenn-ha-du sont nombreux à trôner fièrement à l’arrière des véhicules parisiens et franciliens. Au-delà du simple souvenir de vacances, on peut y voir un signe que l’identité bretonne se porte haut en région parisienne. Une identité de « Breton de Paris »1 qui se construit et s’enracine depuis la seconde moitié du XIXe siècle, au gré des migrations de Bretons et Bretonnes monté.e.s à la capitale. Mais aussi une communauté régionale qui suscite très tôt des études à vocation démographique et historique. Dès 1923, le géographe René Musset tente de quantifier l’émigration bretonne dans un article paru dans la revue des Annales de géographie.2 Mais c’est surtout la thèse soutenue par l’abbé Elie Gautier – également directeur de la Mission bretonne d’Ile-de-France – en 1953 qui forme le socle de toutes les recherches postérieures.3 Ce travail universitaire remanié pour être publié en plusieurs ouvrages a pour ambition de faire la synthèse de toutes les « émigrations bretonnes », qu’elles soient temporaires comme celle des ouvriers saisonniers qui partent travailler à Jersey4, ou définitives comme c’est notamment le cas à « Paris et sa banlieue »5. Cette étude se double d’une volonté de dénoncer les « conditions sociales des Bretons émigrés » et de trouver des solutions pour « réduire l’émigration et améliorer ses conditions ».6 C’est d’ailleurs ce qui amène le géographe A. Meynier à reprocher à ce travail universitaire, dans un compte-rendu paru dans les Annales de Bretagne, un discours souvent misérabiliste, ainsi que de trop longues citations des sources.7 Depuis, on recense plusieurs ouvrages plus spécifiquement consacrés à l’histoire des Bretons de Paris.8 Cependant leur qualité est très inégale. S’ils permettent de se faire une idée générale de la question bretonne en région parisienne, ils se contentent souvent de reprendre les chiffres et les thèses de l’abbé Gautier sans les remettre en perspective et l’historiographie véhiculée est fréquemment datée.

Il s’agira ici, non pas de revenir sur une histoire chronologique de la communauté bretonne de Paris, mais de la confronter au concept de diaspora. Un terme qui vient de la langue grecque, diaspirein signifiant disséminer. Sa première utilisation remonte à l’Antiquité hellénistique, puisqu’on le retrouve écrit dans la Septante – traduction de la Bible hébraïque en langue grecque, réalisée à Alexandrie vers 270 av. J.-C. – pour qualifier la situation du peuple juif depuis l’exil de Babylone au VIe siècle avant notre ère. C’est ainsi que la définition du terme diaspora se construit autour d’un paradigme juif, compris comme une dissémination sous la contrainte et sur la longue durée d’un groupe ethnoculturel quantitativement important, conservant un attachement important à une « mère patrie » réelle ou imaginaire et partageant un passé commun parfois fantasmé ainsi qu’une langue et une religion communes. Les membres disséminés gardent également de forts liens d’échange et de solidarité.9 De plus, le caractère traumatique de la cause de la dissémination est ici fondamental. C’est à ce titre par exemple que les Arméniens trouvent leur place dans cette grille de lecture. Mais, à partir des années 1970-1980, avec le développement des Cultural Studies, cette définition de la diaspora s’élargit à « toutes les collectivités ethnoculturelles diffuses hors de leurs milieux d’origine »10. La dimension culturelle du phénomène diaspora devient alors centrale. Ce changement de paradigme est à mettre en parallèle avec la connotation dorénavant négative du terme colonie,dans ces années postcoloniales. C’est ainsi que l’on parle désormais de « black diaspora », ou de diasporas irlandaise, chinoise, libanaise, pakistanaise etc. Pour étudier les Bretons de Paris comme hypothétique élément d’une diaspora bretonne plus large, trois questions retiennent plus particulièrement notre attention : tout d’abord, celle d’un phénomène migratoire important sur la longue durée mais connaissant de réelles variations; ensuite, celle d’une communauté organisée autour de multiples formes de sociabilités ; enfin, celle de liens forts entretenus avec la « petite patrie » bretonne.

Un phénomène migratoire sur la longue durée Dans la définition du concept de diaspora, la dimension de communauté disséminée est fondamentale. Il importe donc, dans un premier temps, de retranscrire sur la longue durée le phénomène de la migration des Bretons vers Paris et sa banlieue. Dénombrer et cartographier les Bretons de Paris Mais avant toute chose, il convient de revenir sur la question de la quantification de cette communauté bretonne à Paris. Une tâche d’autant plus importante – et ardue – que les chiffres régulièrement annoncés sont très fluctuants – voire sujets à caution – et que les sources sont peu nombreuses. Dans sa thèse, l’abbé Elie Gautier avance un certain nombre de chiffres concernant l’émigration définitive en région parisienne de la fin du XIXe siècle jusqu’au années 1930. S’il n’indique pas clairement ses sources, il semblerait tout de même qu’il utilise entre autres les chiffres établis par la Statistique générale de la France lors des opérations nationales de recensement de 1911 et 1931, pour lesquelles l’origine géographique de naissance des individus recensés à Paris et dans le département de la Seine est indiquée.11

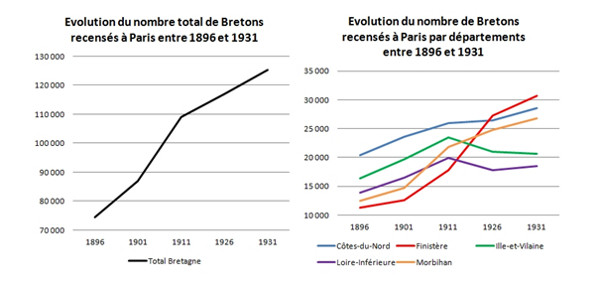

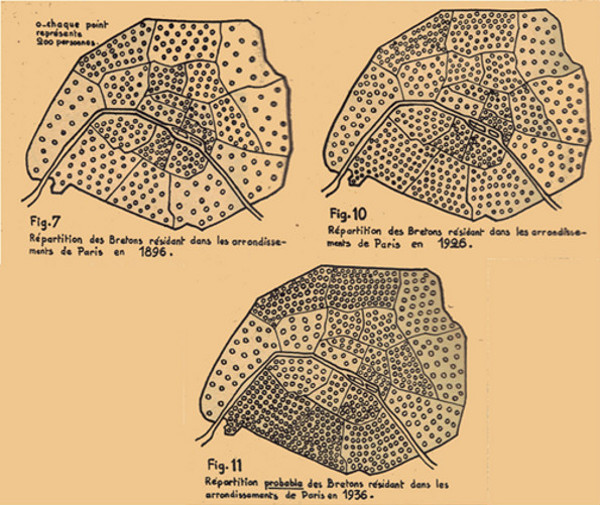

D’après l’abbé Gautier, 74 462 Bretons vivent donc à Paris en 1896 et 98 656 dans le département de la Seine.13 Une émigration qui croît au début du siècle suivant, puisqu’ils sont désormais 87 037 à Paris en 1901 (119 065 pour la Seine) et 109 091 en 1911 (159 782 pour la Seine). Cependant, la ponction migratoire n’est pas répartie équitablement entre les cinq départements de la Bretagne historique. Sur l’ensemble de la période, les Côtes-du-Nord apparaissent comme le département qui connaît la plus forte émigration vers la capitale avant la Première Guerre mondiale, puisqu’entre 20 et 25 000 Bretons de Paris en sont originaires. Une première place « détrônée » de justesse par le Finistère après guerre avec environ 27 à 30 000 Finistériens émigrés à Paris. Ceci nous amène à souligner la forte progression de l’émigration finistérienne entre 1911 et 1926, avec 10 000 individus en plus. En revanche, la Loire-Inférieure est le département breton le moins touché par ce phénomène, le seul dont l’émigration n’excède jamais 20 000 individus. Au final, en 1931, 1 habitant de la Seine sur 11 est originaire de Bretagne. Ce chiffre placerait la Bretagne à la quatrième place des régions françaises pourvoyeuses d’émigrés à Paris (85/1 000) en 1931, derrière l’Ile-de-France (160/1 000), le Massif Central-Limousin (113/1 000) et le Nord (94/1 000).14 René Musset explique, en 1923, cette importante émigration par les « progrès moins rapides » de l’agriculture bretonne à la fin du XIXe siècle par rapport à la croissance de la population. Ce phénomène serait amplifié par une plus grande ouverture de la région vers l’extérieur avec « l’établissement d’un réseau de routes modernes, puis du réseau ferré ».15 En revanche, le géographe ne croit pas en la théorie d’une surpopulation rurale, puisque s’il est vrai que la population bretonne augmente de 14% entre 1856 et 1911, c’est à peine plus que la moyenne française de 12%.16 La forte émigration bretonne pourrait alors, selon lui, être en partie expliquée par un phénomène « d’imitation ». D’ailleurs, citant le cas des Côtes-du-Nord, il tord le cou à l’image de campagnes surpeuplées, puisque « l’on se plaint déjà [en 1923] de ne plus [y] trouver d’ouvriers agricoles. »17 A côté de ces chiffres à vocation scientifique, il est aisé de trouver des estimations très différentes. Par exemple, le journaliste Louis Beaufrère, dans l’éditorial fondateur de son journal La Bretagne à Paris en date du 22 décembre 1923, fait valoir les « 300 à 400.000 Bretons qui sont répandus dans Paris et sa banlieue » pour légitimer la création de cet organe de presse.18 De tels écarts peuvent être expliqués par une définition différente du terme banlieue : se limite-t-on au département de la Seine, ou bien faut-il inclure la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne ? Il semble ici très clair que Louis Beaufrère ait choisi la définition la plus large possible. Si nous avons entraperçu les régions d’origine des migrations, il faut également prendre en compte les lieux d’établissement des populations à Paris et en banlieue. Dans son ouvrage issu de sa thèse, Elie Gautier établit également trois cartes de la « répartition des Bretons dans les arrondissements de Paris » en 1896, 1926 et 1936.19

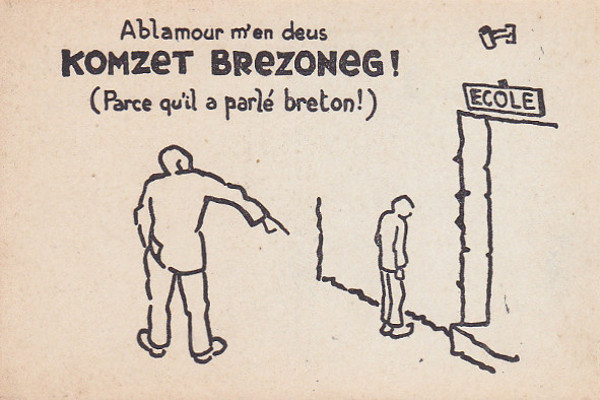

A partir de celles-ci, on peut faire le constat d’une présence – bien qu’inégale – dans tous les arrondissements parisiens : les Bretons de Paris n’habitent pas tous autour de la gare Montparnasse. La concentration initiale dans les arrondissements centraux s’estompe au fil du temps au profit de certains arrondissements périphériques : 14e, 15e, 17e et 18e. L’historien entreprend même d’établir une carte, quartier par quartier, de la présence d’émigrants des Côtes-du-Nord en 1911, ainsi qu’une autre plus vague censée montrer les « centres d’habitat intensif des Bretons de la Seine », à une date inconnue.20 Un travail cartographique ambitieux donc, qu’il serait intéressant de prolonger et de compléter par une étude plus fine de cette échelle départementale, en montrant plus précisément la répartition des Bretons de Paris commune par commune. Un travail cartographique qui peut également être mené à l’échelle encore plus précise : rue par rue, grâce à certaines sources comme L’Annuaire des Bretons de Paris, édité par le journal Le Breton de Paris du Docteur Le Fur en 1911.21 On y retrouve les noms, adresses et parfois professions de tous les Bretons de Paris qui souhaitent y figurer. L’annuaire comprend un premier classement alphabétique, puis un second, ville par ville, rue par rue. La mention des professions dans cet Annuaire des Bretons de Paris est aussi un formidable document d’archive permettant l’étude des situations socio-économiques de la communauté bretonne établie dans la capitale. Une communauté très hétérogène sur la longue durée Sur la longue durée, la migration des Bretons vers Paris est tout sauf linéaire. Différents groupes socioprofessionnels tentent l’aventure parisienne, à différentes périodes, selon les besoins en emploi de la capitale, mais aussi selon la capacité des Bretons à faire valoir leurs capacités et formations. Au cours de la première moitié du XXe siècle, Bécassine – personnage de bande dessinée créé en 1905 – représente l’archétype de la Bretonne à Paris : la bonne naïve débarquée à Paris depuis sa paroisse de Clocher-les-Bécasses. Ce personnage caricatural s’appuie cependant sur une réalité, puisque de nombreuses jeunes bretonnes viennent occuper des emplois de nourrices et de femmes de service domestique chez les familles bourgeoises de Paris. L’historienne américaine L.P. Moch parle de 100.000 femmes dans ce cas à la Belle Epoque dans la capitale et 50.000 supplémentaires dans la banlieue. Elles représentent ainsi une femme sur six à une femme sur huit exerçant ces métiers.22 Ces jeunes bonnes sont appréciées par la bourgeoisie parisienne, puisque la Bretagne est vue comme une « terre classique de la probité et de la foi », selon l’abbé Euzen, aumônier de la paroisse bretonne de Versailles en 1908.23 Mais cette émigration féminine, souvent d’origine rurale, inquiète les autorités, comme le baron de Boissieu, député du Morbihan en 1908, pour qui Paris – et par extension le monde urbain – n’est que « vice et décadence ».24 M. Tardieu rapporte dans son ouvrage les propos de l’écrivain Yann Morvan-Goblet tenus dans les colonnes du journal Le Pays breton : « L’émigration féminine bretonne est un fléau et une honte pour notre pays. […] La lutte morale et économique contre l’émigration féminine ne peut être entreprise qu’en Bretagne même. […] Elle doit consister, moralement, à faire de nos filles, par une éducation celtique et moderne à la fois, de bonnes Bretonnes, attachés à leur pays et à leur race. »25 On peut citer également l’abbé Cadic, fondateur de la Paroisse bretonne, qui voit son association – et son organe de presse éponyme – comme « l’ennemie de l’émigration ».26 Les autorités catholiques de la communauté bretonne à Paris redoutent surtout que ces jeunes femmes, vues comme de bonnes catholiques, s’éloignent de la religion, voire tombent entre les mains d’un proxénète parisien. C’est ainsi que le père Gautier organise dans les années 1950 des « brigades d’accueil » à la gare Montparnasse, manière de « service d’ordre » destiné à attirer les Breton.ne.s dès la sortie du train vers l’association de la Mission bretonne, en leur proposant de les aider dans leur recherche d’emploi, de logement, le tout dans le cadre rassurant d’une communauté régionale.27

Le tournant du XIXe et du XXe siècle est un grand moment d’effervescence urbanistique à Paris avec la construction d’un réseau ferré souterrain : le métropolitain. La première ligne du métro, entre Porte de Vincennes et Porte Maillot, est ouverte au public le 19 juillet 1900, à l’occasion des jeux olympiques d’été et de l’Exposition universelle. Sur ce chantier, les Bretons sont en première ligne. Fulgence Bienvenüe le concepteur est originaire d’Uzel dans les Côtes-du-Nord. Ingénieur diplômé de Polytechnique et des Ponts et Chaussés, le « père du métro » a pour expérience la construction de la ligne de chemin de fer Laval-Vitré, puis celle du funiculaire de Belleville dans les années 1880. Loin de ces « parias de Paris », comme les nomme le père Rivalin à la fin du XIXe siècle, nombre de Bretons connaissent la réussite à Paris. Qu’il s’agisse de réussite individuelle comme celle de Raymond Kervazo, l’apprenti coiffeur né à Guern dans le Morbihan, parti à Paris à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui est devenu patron de plusieurs salons de coiffure et restaurants dans la capitale.28 Mais aussi de réussites collectives, comme celles de cette soixantaine d’artisans-taxi, tous originaires de la commune de Bubry dans le Morbihan. Aimé Perrot est le premier à tenter l’aventure en 1953. Ses amis, sa famille viennent ensuite le rejoindre dans l’aventure. On remarque ici l’importance des réseaux pour s’intégrer dans le monde du travail parisien. On trouve d’autant plus facilement un emploi que l’on connait quelqu’un qui peut embaucher ou aider à se faire embaucher. A partir des années 1960, cette amélioration du niveau social des migrants bretons en région parisienne se constate également par la création d’une Association des cadres bretons. Créée en 1962 par Jean Le Guellec, alors président du Gaz de France, elle édite chaque année un annuaire de ses membres, une source importante pour étudier cette communauté bretonne « en col blanc ».29 Lorsque l’on observe la composition du bureau de l’association, il apparait que certains membres occupent des fonctions économiques importantes. Par exemple, en 1970, le président Roger Aubert est directeur technique général de Thomson tandis que les vice-présidents sont président de société, inspecteur général des Ponts-et-Chaussés et contrôleur général des armées. Cette diversité permet de créer un véritable réseau breton de grands dirigeants parisiens. Mais ce bref panorama socio-professionnel de la communauté bretonne à Paris masque la véritable césure que constitue, ici, la Seconde Guerre mondiale. On passe en effet en 1945, en majorité, d’une migration de nécessité avant guerre, à une migration d’opportunité après-guerre. Destins collectifs, destins individuels Dans la définition d’une diaspora, une attention particulière est en effet portée aux acteurs. Par exemple, dans l’Antiquité, la personnalité de l’oïkiste – chef de l’expédition et fondateur de la nouvelle cité – est incontournable. En ce qui concerne les Bretons de Paris, point d’oïkiste, mais des sujets nécessitant de recourir à la méthode prosopographique pour mieux les connaître individuellement tout en les resituant dans leurs réseaux politiques, culturels, économiques, religieux ou même sportifs. La question des sources devient alors centrale. Il faut tout d’abord réunir un maximum de noms en essayant de croiser ces destins pour recomposer les sociabilités puis, une fois le corpus constitué, recourir à des sources plus qualitatives dans le but de mettre de la chair autour de ces individus. Par exemple, dans L’Annuaire des Bretons de Paris de 1911, nous pouvons collecter des centaines de noms et adresses, parfois une profession. Cette source nous permet ainsi d’amorcer une histoire quantitative des Bretons de Paris à un instant T, à savoir l’année 1911. Reste ensuite à collecter de nouvelles informations dans d’autres archives, l’objectif étant, en plus d’établir des notices biographiques les plus complètes possibles, d’inscrire ces acteurs dans des réseaux familiaux, professionnels, associatifs, politiques etc. Les informations collectées peuvent parfois se révéler très riches d’enseignement, comme lorsqu’on lit, au milieu de centaines d’autres noms : « BOTREL, Théodore, r. St Simon, 8 »30. Cet annuaire de 1911 nous livre en effet l’adresse du célèbre chanteur breton du tournant du XIXe et du XXe siècle, auteur de la fameuse « Paimpolaise » qui attend son marin « au pays breton ». Loin d’être uniquement anecdotique, nous savons ainsi que Botrel, né à Dinan en 1868 et mort en 1925 à Pont-Aven, habite le 7e arrondissement parisien. Ceci rappelle donc que la destinée individuelle de cet artiste reconnu nationalement s’inscrit également dans la destinée collective des Bretons de Paris. L’inscription du nom et de l’adresse dans cet annuaire étant une chose volontaire pour les lecteurs et sympathisants du journal Le Breton de Paris, Botrel a en effet choisi de faire partie de la communauté bretonne de Paris.

En revanche, quid de ceux que l’on ne retrouve pas dans ces sources quantitatives ? Ceux qui ne choisissent pas de s’intégrer dans leur nouvelle ville par les réseaux de la communauté bretonne à Paris constituent en effet pour l’heure, du point de vue historiographique, un véritable angle mort. Or on ne peut pas négliger ces Bretons émigrés à Paris qui s’intègrent dans leur nouvelle ville par d’autres réseaux, qu’ils soient professionnels, syndicaux, ou associatifs. Surtout qu’ils représentent probablement la majorité – silencieuse – des Bretons de Paris. Là réside incontestablement un enjeu majeur d’une recherche entreprise à plus large échelle sur les Bretons à Paris et en région parisienne.

Une communauté organisée autour de multiples formes de sociabilités Si ce type d’acteurs est jusqu’ici largement ignorés, c’est sans doute parce que la sociabilité bretonne à Paris est riche, variée et puissante. Une sociabilité basée sur de nombreuses associations aux buts divers, largement relayée par plusieurs organes de presse communautaires, et qui se double parfois d’engagements politiques hétéroclites. Une vie associative riche et diverse Dès la fin du XIXe siècle, et plus encore après la loi de 1901, les Bretons de Paris créent de multiples associations. Dans son ouvrage qui retrace la présence bretonne à Paris de l’Antiquité à la fin du XXe siècle, Armel Calvé, ancien vice-président de la Fédération des sociétés bretonnes de la région parisienne, dresse un panorama du tissu associatif dans les années 1880-1900. La première association pour les Bretons de Paris qu’il recense est fondée en 1881 et se nomme La Vannetaise. C’est une société de secours mutuels, dont le président est Me Morien, un avocat. En 1884, l’association prend le nom de La Morbihannaise sous la présidence du Dr Constant Poignet. Elle est désormais ouverte à tous les Morbihannais et reconnue d’utilité publique. Après avoir fusionné en 1895 avec Les Morbihannais du XIIIe arrondissement, elle prend une dimension plus régionale l’année suivante en acceptant tous les Bretons en son sein, se rebaptisant « Union bretonne ». Son siège est alors établi au 16bis boulevard Sébastopol (4e arrondissement).31 On trouve également une association brestoise au nom bien ancré dans le terroir breton : La Crêpe. C’est également une société de secours mutuels fondée dans les années 1890. Charles Le Goffic participe à la création en 1894 de L’Association des Bretons de Paris tandis que le Comte de Châteaubriand lance la même année La Bretagne. Enfin, une société littéraire nommée Gui se donne pour objectif de « former un lien patriotique, entre les Bretons. De fortifier les souvenirs de la race celtique et de la race gauloise, sang principal de la race française ». On pourrait de même parler des Dîners celtiques chers à Ernest Renan qui sont institués dans ces mêmes années par Narcisse Quellien, afin de réunir la fine fleur de l’intelligence littéraire bretonne. On remarque ici que, dès les débuts, le tissu associatif breton est divers. Il y a des sociétés de secours mutuels, qui se proposent de venir en aide aux nouveaux arrivants en région parisienne, voire de proposer une sorte de protection sociale avant l’heure. Mais on trouve également des associations à vocation culturelle, qui entretiennent un lien affectif entre les Bretons de Paris et leur « petite patrie ».

Au début du XXe siècle, l’Eglise catholique, dans le courant du christianisme social, joue un rôle important dans cette vie associative, par l’intermédiaire de La Paroisse bretonne à Paris. Créée en 1897, elle se donne pour premier objectif d’aider les Bretons à trouver du travail à Paris. En 1899, elle met en place une sorte d’assurance chômage, au travers de laquelle les Bretons qui ont un travail aident financièrement ceux qui n’en ont pas. La diffusion de son journal Le Bulletin de la Paroisse bretonne – un mensuel d’une dizaine de pages vendus entre 15 et 25 centimes – et son grand artisan – l’abbé Cadic – aident l’association catholique à prendre son essor, en passant de 7.000 adhérents en 1903, à 15.000 en 1907. Les sociétaires sont conviés aux messes dominicales de Notre-Dame-des-Champs, dans le quartier Montparnasse.32 Dans l’entre-deux-guerres, la grande association est celle de la Fédération des Sociétés bretonnes de la région parisienne. Elle est surnommée couramment Les Bretons de Paris. Cette institution, qui fédère une multitude de petites associations plus locales, se donne plusieurs objectifs. Le premier est de créer de grands événements de cohésion pour ce que l’on appelle alors « la colonie bretonne ». Chaque année se tient notamment le « Banquet de la Fédération », lors duquel est élu une « Duchesse des Bretons de Paris » qui incarne pour l’année suivante la figure symbolique de sa communauté régionale. Le deuxième concerne les œuvres sociales et s’adresse notamment aux enfants avec les « œuvres de vacances en Bretagne » qui proposent de partir en colonies de vacances, mais aussi aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale par l’intermédiaire de l’Association fraternelle des Anciens combattants des Bretons de Paris. C’est sous l’initiative de cette association qu’une plaque à la « mémoire des 240.000 morts bretons » est installée aux Invalides le 10 mars 193433. Le troisième objectif est d’être la caisse de résonnance – oserions-nous parler de lobby ? – de la communauté bretonne à Paris, tant auprès des autorités parisiennes que des parlementaires bretons. Pour autant, face à ce tableau rapide du phénomène associatif breton à Paris, il convient de souligner que le nombre de ces sociétés est beaucoup plus important que ce qui vient d’être succinctement exposé ici et qu’il demeure assez mal connu. Un travail minutieux de recensement reste donc encore à produire. L’importance de la presse communautaire Comme nous avons pu l’évoquer précédemment pour La Paroisse bretonne à Paris, nombreuses sont les associations à se doter d’un organe de presse pour porter haut leur voix dans la communauté bretonne de la capitale. Le premier de ces grands journaux est intitulé Le Breton de Paris, organe de intérêts bretons. Il est fondé par le Docteur Le Fur au début du XXe siècle et est adossé à L’Amicale des Bretons de Paris. Le rédacteur en chef du journal est Jean Surcouf et le secrétaire de rédaction est Henry d’Yvignac. Le siège du journal est fixé au 14 rue Vanneau dans le 14e arrondissement. Durant la Première Guerre mondiale, le journal continue de paraître dans une « édition de guerre » pour conserver le contact avec les poilus.34 On y trouve notamment des chroniques intitulées « Le Fusiller marin »35 et « Le Soldat breton ». L’association, par le biais du journal, organise le soutien envers les familles d’anciens combattants, comme un arbre de Noël pour les orphelins de guerre. Le Maréchal Foch participe même à l’un des banquets bretons organisés par le journal. Cette présence n’est pas anodine, puisque Ferdinand Foch est très lié à la Bretagne, bien avant sa gloire acquise sur les champs de bataille de la Grande guerre. Le 5 novembre 1883, il a épousé en l’église Saint-Michel de Saint-Brieuc Julie Bienvenüe, petite cousine du « père du métro ». Le couple fait également l’acquisition du manoir de Traonfeunteuniou, à Ploujean, près de Morlaix, en 1885. Le deuxième journal est La Bretagne à Paris, en France et aux colonies, successeur du Breton de Paris et organe de presse de la Fédération des Sociétés bretonnes de la région parisienne. Le premier numéro est daté du 22 décembre 1923 et est dirigé par Louis Beaufrère.

Ces titres sont une source importante pour étudier les Bretons de Paris, dans le sens où c’est aussi un formidable miroir de la vie de la communauté : faits-divers, actualités des associations, résultats sportifs, petites annonces etc. Mais cette archive donne également de nombreux renseignements sur la manière dont les Bretons de Paris perçoivent la Bretagne. En effet, ces journaux consacrent très souvent leurs unes aux grands débats bretons d’actualité. Les sujets économiques, culturels, artistiques, touristiques, folkloriques sont souvent mis en avant. Seule la politique est – au moins officiellement – mise à l’écart, ce qui leur est d’ailleurs reproché par d’autres associations et organes de presse de Bretons de Paris engagés politiquement, aussi bien à gauche que dans la mouvance nationaliste. Des engagements politiques hétéroclites Dans les années 1930, Les Bretons émancipés de Paris sont l’un des principaux groupes à critiquer le journal La Bretagne à Paris, qu’ils jugent trop conservateur. Ils réunissent des travailleurs ouvriers et domestiques et se donnent pour but : « l’éducation sociale des travailleurs bretons, resserrement de la solidarité entre eux et enfin soutien et action pour les groupements ouvriers de Bretagne ».36 L’organe de presse de l’association prend le titre de War Sao qui signifie « Debout ».37 Marcel Cachin, homme politique né en Bretagne qui a acquis une envergure nationale à la tête du Parti communiste et du journal L’Humanité, est le président de ce nouveau journal. C’est alors un discours original qui se tient dans les colonnes de War Sao, comme dans la bouche des communistes bretons de Saint-Denis, autour de Cachin et de Jules Trémel, une sorte « d’alliance du communisme avec la petite patrie ». En clair, une identité particulière est reconnue et revendiquée pour la Bretagne, tant que celle-ci s’inscrit dans le cadre du territoire national français et dans l’optique de la lutte des classes. Mais, dans le même temps, Paris est également un foyer très actif du nationalisme breton. Un nationalisme d’abord artistique autour du groupe des Seiz Breur, puisque si celui-ci se constitue en Bretagne, les membres fondateurs se sont rencontrés à Paris lors de leurs études artistiques. Jeanne Malivel fonde ainsi en 1918 son « atelier Sainte-Anne », situé rue Notre-Dame-des-Champs dans le quartier Montparnasse.38 C’est en fréquentant le cours de breton de Jean Caroff à la Sorbonne, qu’elle fait la rencontre de René-Yves Creston et de sa femme Suzanne Candré, avec qui elle crée, entre autres, le groupe artistique des Seiz Breur. Leur art se veut foncièrement contemporain, loin des « biniouseries », et prend racine dans le celtisme et l’histoire mythique de la Bretagne, dans le but d’exalter le sentiment national breton39.

Plusieurs de ces artistes sont en lien étroit avec une bande de jeunes activistes politiques établis à Paris, parmi lesquels figure Olier Mordrel, fondateur du journal Breiz Atao avec Morvan Marchal en 1919. Si ce groupe et son journal établissent leur siège sur la place de Bretagne à Rennes, leur naissance est annoncée en février 1919 dans Le Breton de Paris. Olier Mordrel souhaite alors donner une nouvelle vision de la Bretagne et du régionalisme par rapport au discours qu’il juge folkloriste de l’abbé Cadic et de sa Paroisse bretonne.40 Dans les années 1920, Breiz Atao tient des réunions régulières au Café Bel Air situé place du Maine. Quand le journal devient de plus en plus virulent au cours des années 1930, le préfet de la Seine en arrive à interdire sa vente à la criée41. Ces deux exemples d’engagements politiques diamétralement opposés rappellent que la Bretagne reste toujours présente à l’esprit de ces militants. Si leur champ d’action est à Paris, ils ont néanmoins pour ambition de proposer un projet politique pour leur « petite patrie ». Ce faisant, ils paraissent bien symboliser une communauté organisée autour de multiples formes de sociabilités et de sensibilités.

Des liens forts avec la « petite patrie » bretonne Mais, pour rentrer dans le cadre du concept de diaspora, les Bretons de Paris ne doivent pas seulement représenter une communauté importante par son poids démographique et soudée par des réseaux de solidarités et de sociabilités. Il faut également que cette communauté conserve des liens forts avec sa « petite patrie » : la Bretagne, perçue comme un « paradis perdu ». Les pardons des Bretons de Paris : entre perpétuation d’une culture régionale et culte de la « petite patrie » Or, s’il est une forme originale de fête collective en Bretagne, c’est bien le pardon : une fête religieuse honorant un saint patron, qui se prolonge par une fête de village beaucoup plus laïque. A Paris, les Bretons perpétuent cette forme de fête populaire, mais bien souvent sans aucune dimension religieuse. Le plus ancien et principal pardon des Bretons de Paris est celui organisé à Montfort-l’Amaury, dans le département de Seine-et-Oise (actuellement dans les Yvelines). Celui-ci est créé en 1898, dans le cercle du Dîner celtique, en réaction au pardon de Saint-Yves organisé par l’abbé Cadic et La Paroisse bretonne à la paroisse Notre-Dame-des-Champs ou au Sacré-Cœur. Léon Durocher décide ainsi de créer un pardon laïc en l’honneur de la Duchesse Anne, dans une commune de banlieue parisienne, ancienne propriété du duché de Bretagne par la famille de Montfort.42 La journée débute à la gare Saint-Lazare dans une ambiance de musique bretonne. Quand les participants sont arrivés à Monfort-l’Amaury, ils assistent à un défilé d’une duchesse Anne, puis à un concours littéraire, tandis que les bardes font un concours de chant autour de la Légende de saint Yves, enfin un Cabaret breton clôt la journée.43 Au-delà de la perpétuation d’une forme culturelle régionale, ce pardon est l’occasion d’invoquer les grands personnages bretons dans le but de célébrer la « petite patrie ».

Après la Seconde Guerre mondiale, c’est le pardon de la Saint-Yves célébré tous les 19 mai et organisé par la Fédération des sociétés bretonnes de la région parisienne, qui prend de l’ampleur au sein de la communauté bretonne de la capitale. Dans son ouvrage de témoignages, D. Violain rapporte les propos de l’abbé François Le Quemener, directeur de la Mission bretonne, qui participe au pardon de mai 1968, et dont il se souvient comme : « l’édition la plus spectaculaire. Pensez donc ! Deux jours avant la Saint-Yves, plus de transports, plus d’essence… Paris paralysé ! »44 Ce qui n’empêche pas près de 15.000 Bretons de Paris de défiler entre la fête aux arènes de Lutèce et la cathédrale Notre-Dame au son des cercles celtiques et escortés par la Duchesse des Bretons de Paris montée sur un cheval. Mais les pardons bretons à Paris peuvent également prendre des formes encore plus originales avec les Bretons de Saint-Denis, puisqu’ils créent avec l’appui du journal War Sao un pardon communiste en 1933. Il se déroule à la Courneuve au mois de mai en présence de plusieurs milliers de participants, au rang desquels Marcel Cachin, Jules Trémel, ou bien Tanguy Prigent. Une nouvelle fois, l’alliance du communisme et de la « petite patrie » ne souffre d’aucun paradoxe avec l’élection d’une « Reine des Bretons de Saint-Denis », en réponse à la Duchesse de la Fédération des sociétés bretonnes d’Ile-de-France.45 A travers ces trois formes de pardons au sein de la communauté bretonne de la région parisienne, on se rend compte qu’une chose au moins les rassemble : le culte de la « petite patrie ». Une « petite patrie, d’ailleurs, souvent perçue comme un « paradis perdu ». Le traumatisme du « paradis perdu » et la naissance d’une culture victimaire Si l’on reprend la définition de la diaspora que nous avons énoncé en introduction, un traumatisme se trouve au point de départ de la dissémination d’une communauté en diaspora. C’est le cas par exemple des Arméniens qui fuient l’Empire ottoman après le génocide subit entre avril 1915 et juillet 191646. On pourrait également évoquer la Black diaspora disséminée par la traite négrière mais aussi les Irlandais victimes de la Grande famine du milieu du XIXe siècle, qui fuient la misère par millions vers la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada et l’Australie. En ce qui concerne les Bretons, aucun traumatisme aussi violent n’est à déplorer, malgré la pauvreté accrue au XIXe siècle, notamment du fait de la disparition de nombreuses proto-industries rurales.48 Et ce constat est encore plus vrai pour la deuxième moitié du XX48 siècle, au cours de laquelle les Bretons n’émigrent plus par nécessité, mais de plus en plus par opportunité de carrière professionnelle. Pourtant, cette absence de traumatisme originel n’empêche pas le développement d’une rhétorique du « paradis perdu » au sein de la communauté bretonne de Paris. En témoigne la prière laïque et celtisante prononcée par Léon Durocher lors du pardon de juin 1914: « Patronne des transfuges qu’attira l’Is nouvelle, Notre-Dame-des-Déracinés, rends-nous la terre qui nous manque, l’Eden trahi, le berceau perdu ! […] » 49 Dans ces paroles, prononcées à quelques semaines seulement du déclenchement de la Première Guerre mondiale, transpire l’idée que la France et sa capitale sont à l’origine des malheurs bretons du temps : la Bretagne est un jardin « d’Eden », « trahi » par « l’Is nouvelle », à savoir Paris. Cette métaphore est très intéressante, tant elle plonge au cœur des légendes celtiques appréciées des écrivains bretons romantiques comme Emile Souvestre.50 En effet, Ys est une île légendaire dirigée par le roi Gradlon, engloutie sous les flots par le diable après avoir séduit Dahut, la fille du roi. Ainsi, Paris ville de l’Enfer détruit le paradis breton en attirant à elle des milliers de « déracinés ». Ce discours est également largement lisible dans les milieux nationalistes d’entre-deux-guerres, notamment au sein du journal Breiz Atao.

Il y a donc bien une culture victimaire qui se développe très tôt au sein de la communauté bretonne à Paris, qu’il conviendrait d’analyser plus profondément, notamment du point de vue de sa réception. Ce discours propre à cette communauté disséminée pourrait ainsi induire la constitution d’une identité à part entière pour ces Bretons de la capitale et des environs. Etre un Breton de Paris : une identité à part entière ? Quand on lit les témoignages de nombreux Bretons de Paris, leur identité pourrait en effet se résumer à cette phrase : ne pas être complètement Parisien, ne pas être entièrement Breton. Interrogée par le journal Ouest-France en 2012, la Duchesse des Bretons de Paris 1952, Maryvonne Morvezen, ne dit pas autre chose puisque bien que née en région parisienne et retraitée en Bretagne, elle regrette « d’avoir gardé ce sentiment de Breton exilé. À Paris, on était des ploucs. Ici, on me dit que je suis parisienne, ça fait mal au cœur. Je suis Bretonne, point final. »51 Bien qu’un grand nombre de Bretons vivant à Paris cherchent à conserver leur part de bretonnité et continuent à revenir régulièrement en Bretagne, l’expérience de la région parisienne créée un éloignement entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Thérèse Loyer, née à Tréglamus dans les Côtes-du-Nord en 1935 et partie à Paris à 22 ans, expose le phénomène : « Maintenant au pays, on se retrouve entre Bretons de Paris. Il y en a dans tous les villages et dans toutes les villes de Bretagne. Entre nous, on se repère tout de suite et on s’entend très bien. On reste Bretons, on adore la Bretagne, ce n’est pas le problème. Mais on garde aussi ce qu’on a vécu à Paris. On a, tout simplement, des références communes que les autres n’ont pas et il y a toujours un petit décalage avec ceux qui sont restés. »52 Et le sentiment d’appartenance à la Bretagne qui se porte haut à Paris, comme lors des pardons, est parfois plus difficile à assumer en Bretagne comme le raconte Louis Perrigot, un Breton d’Athis-Mons : « Dans les années soixante-dix, on mettait tous un autocollant « BZH » derrière nos voitures. C’était la mode chez les Bretons de Paris ! Mais quand je retournais en Bretagne, à Rostrenen [Côtes-du-Nord], je l’enlevais. Car on était vite traité de « Breizh atao » et je ne voulais pas avoir cette étiquette-là. »53 Du côté des Bretons de Bretagne, ces « cousins de Paris » sont parfois perçus comme des bêtes étranges. Nadine Colin, originaire de Concarneau et Duchesse des Bretons de Paris 1975, évoque ainsi ses souvenirs d’enfance quand sa famille parisienne débarquait en Bretagne chez ses parents : « On avait l’impression qu’ils nous prenaient un peu de haut. […] pour peu que les Parisiens se comportent en pays conquis, ça passait mal. » Ce qui n’empêche pas qu’elle était « plutôt contente des les voir. Ils apportaient quelque chose de nouveau, une autre culture, une autre vision des choses… C’est peut-être pour ça que je suis partie à Paris, moi aussi, en 1973. »54 Au final, on pourrait presque se poser la question de savoir si les Bretons de Paris ne se sont pas créé une appartenance à part entière en se revendiquant Bretons à Paris et en étant perçus comme des Parisiens en Bretagne. Cette question identitaire est d’ailleurs encore plus complexe pour les générations nées à Paris. Comment peut-on se sentir Breton quand on est un Breton de Paris de deuxième, troisième, voire quatrième génération ? Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’un « Breton de Paris » à l’heure actuelle ? Pour Armel Calvé, la réponse est simple : « Il tombe, en effet, sous le sens que, malgré certaines idées reçues, les critères retenus pour déterminer une origine précise, n’ont rien à voir avec le lieu de naissance, mais plus simplement avec les gènes des ascendants et l’éducation ultérieure prodiguée, au sens large du terme ».55 Il apparaît clairement que l’ancien responsable associatif cherche à établir une définition la plus large possible, afin d’y inclure tous les descendants des Bretons qui ont migré vers la capitale. Il n’est d’ailleurs pas rare que la communauté bretonne soit actuellement estimée à plusieurs millions, comme lors de la Breizh touch, manifestation culturelle et économique organisée en plein cœur de la capitale au mois de septembre 2007.56 Nous ne pouvons ignorer l’importance des chiffres dans notre société de communication : plus ils sont élevés, plus cela donne de l’importance à ceux qui font vivre toujours vivre la communauté bretonne à Paris. Pourtant, cette définition a le désavantage d’oublier la dernière partie de la phrase d’Armel Calvé, quand il parle d’une éducation nécessaire pour devenir un Breton de Paris. Il ajoute ici une forte dimension identitaire à sa définition. En effet, lorsque l’on chiffre la communauté bretonne à plusieurs millions, on ne fait aucune distinction entre celui qui n’a développé aucune attache pour cette région, malgré un grand-père né en Bretagne ; et celui qui arpente la région parisienne pour danser dans les fest-noz et prend des cours de breton le soir à la Mission bretonne. Alors qu’au contraire, si l’on suit le raisonnement d’Armel Calvé, être un Breton de Paris à l’heure actuelle, est avant tout une question de « découverte ou d’ignorance. »57

Au final, le concept de diaspora peut en partie être appliqué à la communauté bretonne de région parisienne. En effet, nous avons affaire à un phénomène migratoire d’ampleur, puisqu’il représente plusieurs centaines de milliers d’individus sur plus d’un siècle. Une immigration qui évolue sur le temps long en ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles : d’une immigration de « parias » qui cherchent à fuir la misère rurale au tournant des XIXe et XXe siècles, on voit arriver après la Seconde Guerre mondiale des Bretons en « col blanc ».

Cette communauté en diaspora est également bien structurée par de nombreuses formes de sociabilités et de solidarités, notamment par l’intermédiaire des nombreuses associations créées au fil du temps. Une vie communautaire qui se tourne sans cesse vers la Bretagne, par la conservation et l’usage de formes culturelles régionales. Mais la mythification et la folklorisation d’une terre trop souvent idéalisée entrainent la création de relations parfois ambigües entre les Bretons de Paris et les Bretons de la « petite patrie ». Une identité à part entière émerge alors, soutenue notamment par une culture victimaire qui prend racine dans le rejet d’une ville monstre phagocytant « l’Eden perdu ». Néanmoins, cette question identitaire du Breton de Paris restant encore largement à traiter, ne faudrait-il pas développer l’idée d’une différenciation entre être « un Breton de Paris » et être « un Breton à Paris ». Dans le premier cas – l’expression la plus communément utilisée –, on parlerait d’un Breton qui a migré à Paris, ou né de parents Bretons, qui s’implique dans les réseaux de la communauté régionale en région parisienne et qui entretient ou cherche à découvrir son identité bretonne, au risque de créer une identité communautaire particulière. Alors que dans le second cas, on parlerait d’un Breton qui a migré à Paris, mais qui fait sa vie hors du réseau communautaire régional et qui ne cherche pas nécessairement à faire vivre en lui une fibre régionale. Dans le cadre d’un renouvellement historiographique sur cette communauté régionale à Paris, il nous apparaît important de mieux prendre en compte la variété des profils des Bretons partis tenter l’aventure parisienne. Thomas PERRONO

1 Attention au terme « Bretons de Paris », puisque cette expression peut fait référence au surnom de l’une des plus importantes associations communautaires, fondée en 1911 : la Fédération des Bretons de Paris. Lorsqu’il s’agira de parler des membres de cette association, nous écrirons le terme en italique. Dans le cas contraire, le terme « Breton de Paris » sera employé pour parler de façon générique de tous les Bretons vivants à Paris et sa banlieue. 2 MUSSET, René, « La population et l'émigration bretonnes », Annales de Géographie, t. 32, n°176. 1923, pp. 185-188. 3 GAUTIER, Elie, L’émigration bretonne. Où vont les Bretons migrants. Leurs conditions de vie, Paris, Bulletin de l’entr’aide bretonne de la région parisienne, 1953. 4 Ibid., p. 44. 5 Ibid., p. 64. 6 Ibid., p. 231. 7 MEYNIER, André, « L'émigration bretonne vue par M. l'abbé Elie Gautier », Annales de Bretagne, t. 59, n°1, 1952, pp. 137-140. 8 Parmi ceux-ci, nous citerons : CALVE, Armel, Histoire des Bretons à Paris, Spézet, Coop Breizh, 1994; LEMANS, Constance, Les Bretons et leurs associations à Paris entre les deux guerres, Perros-Guirec, éd. Anagrammes, 2009. TARDIEU, Marc, Les Bretons de Paris : de 1900 à nos jours, Monaco, éd. du Rocher, 2003. 9 BRUNEAU, Michel (dir.), Diasporas, Montpellier, RECLUS, 1995. 10 GEORGE, Pierre, Dictionnaire de la géographie, Paris, PUF, 1970. 11 BUNLE, Henri, « Les provinciaux à Paris en 1931 », in Bulletin de la statistique générale de la France, tome XXVI, avril-juin 1937, p. 473-489. 12 GAUTIER, Elie, L’émigration bretonne... op. cit., p. 67. 13 Ibid., p. 65. 14 Ibid., p. 67. 15 MUSSET, René, « La population et l'émigration bretonnes »… op. cit., p. 186. 16 DUPAQUIER, Jacques, Histoire de la population française, Paris, PUF, 1988. 17 MUSSET, René, « La population et l'émigration bretonnes »… op. cit., p. 186. 18 Archives départementales des Côtes-d’Armor, CP 578. BEAUFRERE, Louis, « A nos lecteurs », La Bretagne à Paris », 1e année, n°1, 22 décembre 1923, p. 1. 19 Figures 7, 10 et 11 en annexes, GAUTIER, Elie, L’émigration bretonne... op. cit. 20 Figures 8, et 12 en annexes, ibid. 21 Annuaire des Bretons de Paris et de la Seine, Paris, éd. Le Breton de Paris, 1911. 22 MOCH, Leslie Page, The Pariahs of yesterday. Breton Migrants in Paris, Durham and London, Duke University Press, 2012, p. 94. 23 GAUTIER, Elie, L’émigration bretonne... op. cit., p. 169. 24 TARDIEU, Marc, Les Bretons de Paris…, op. cit., p. 11. 25 Ibid., p. 12-13. 26 Ibid., p. 19. 27 VIOLAIN, Didier, Bretons de Paris. Des exilés en capitale, Paris, Les Beaux Jours, 2009, p. 20-21. 28 Ibid., p. 36-37. 29 Arch. dép. I&V: 3 Per 2835. Annuaire des cadres bretons, 1967-1980. 30 Annuaire des Bretons de Paris…, op. cit., p. 39. 31 CALVE, Armel, Histoire des Bretons à Paris…,op. cit., p. 87. 32 LEMANS, Constance, Les Bretons et leurs associations à Paris entre les deux guerres, Perros-Guirec, éd. Anagrammes, 2009, p. 39-44. 33 Sur cette dernière LAGADEC, Yann, « L’approche régionale, quelle pertinence ? Le cas des combattants bretons dans la Grande Guerre », in BOURLET, Michaël, LAGADEC, Yann et LE GALL, Erwan, Petites patries dans la Grande Guerre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 29 et suivantes. 34 LEMANS, Constance, Les Bretons et leurs associations…, op. cit., p. 45. 35 Pendant la Première Guerre mondiale, le fusilier marin – a fortiori celui de Dixmude – est très facilement assimilé à un Breton. Pour en savoir plus, se rapporter à : FICHOU, Jean-Christophe, « Les pompons rouges à Dixmude : l’envers d’une légende », Guerres mondiales et conflits contempjorains, 2010/4, n°240, 2010, p. 5-21. 36 Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 3 Per 1992. « Salut au Breton émancipé », Le Breton émancipé de Paris, n°1, janvier 1933, p. 1. 37 Attention à ne pas le confondre avec un titre éphémère fondé à Guingamp en 1919, qui a une ligne éditoriale radicalement opposée et proche du nationalisme breton. 38 LEVASSEUR, Olivier, Jeanne Malivel, Spézet, Coop Breizh, 2013. 39 LE COUEDIC, Daniel et VEILLARD, Jean-Yves (dir.), Ar Seiz breur 1923-1947, la création bretonne entre tradition et modernité, Rennes, Terre de brume : Musée de Bretagne, 2000. 40 LEMANS Constance, Les Bretons et leurs associations…, op. cit., p. 115. 41 Ibid., p. 119. 42 TARDIEU, Marc, Les Bretons de Paris…, op. cit., p. 60. 43 Ibid., pp. 60-61. 44 VIOLAIN, Didier, Bretons de Paris…, op. cit., p.102. 45 Ibid., p. 103. 46 CHALIAND, Gérard, TERNON, Yves, 1915, Le génocide des Arméniens, Bruxelles, Complexe, 2006. 47 BENSIMON, Fabrice, COLANTONIO, Laurent, La grande famine en Irlande, Paris, Presses universitaires de France, 2014. 48 PERRONO, Thomas, « La production toilière en Ille-et-Vilaine au XIXe siècle : un témoignage d’une époque révolue ? », En Envor, revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°3, hiver 2014, en ligne. 49 Ibid., p. 62. 50 SOUVESTRE, Émile, « Keris », Le foyer breton : Contes et traditions populaires, Bruxelles, Kiessling et Compagnie, vol. 1, 1853, p. 171-182. 51 « Maryvonne Morvezen, duchesse des Bretons de Paris », ouest-france.fr, 19 juillet 2012, en ligne. 52 VIOLAIN, Didier, Bretons de Paris…, op. cit., p. 143. 53 Ibid., p. 144. 54 Ibid., p. 145. 55 CALVE, Armel, Histoire des Bretons à Paris…, op. cit., p. 15-16. 56 « Un million de Bretons de cœur », letelegramme.fr, 16/09/2007, en ligne. 57 On renvoie ici à l’expression employée par l’auteur militant Morvan Lebesque – qui a vécu de nombreuses années à Paris, bien que né à Nantes – dans son ouvrage : LEBESQUE, Morvan, Comment peut-on être Breton ? Essai sur la démocratie française, Paris, Le Seuil, 1970. |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|