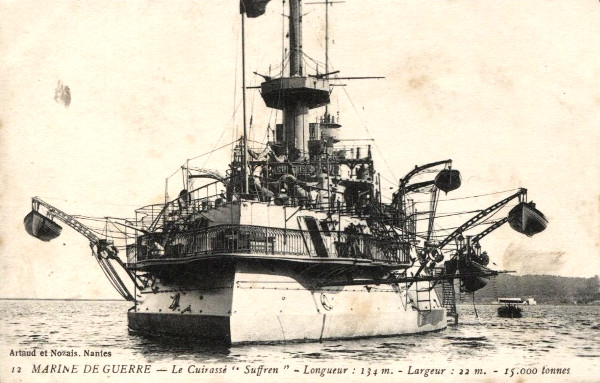

Boulanger à bord du Suffren

Les ego-documents concernant les marins dans la Grande Guerre sont rares – et, plus encore, ceux dus à des marins bretons –, tant le conflit semble avant tout lié à la guerre sur terre et aux tranchées dont le front se couvre à compter de l’automne 1914. Il est de ce fait significatif que l’un des seuls marins dont le témoignage ait été retenu par Jean-Norton Cru soit celui d’un fusilier-marin, en l’occurrence le premier d’entre eux, l’amiral Ronarc’h : ces Souvenirs de guerre, « le seul de tous les livres de guerre dus à des officiers généraux » dont il ait souhaité parler ainsi qu’il le précise lui-même, mérite d’ailleurs une notice laudative dans Témoins, Cru affirmant ne connaître « aucun autre officier de son grade dont les paroles sur la guerre soient aussi conforme aux paroles des poilus, du soldat de deuxième classe au capitaine » (p. 236).

|

| Carte postale, collection particulière. |

Les lettres que publie Ives Rauzier, à qui l’on devait déjà un ouvrage similaire sur le lieutenant trégorrois Jean Jégou, n’ont sans doute pas la même portée que le témoignage de Ronarc’h1. Mais elles permettent de vivre, de l’intérieur, la campagne d’un bâtiment de guerre, en l’occurrence le Suffren, l’un des plus puissants cuirassés qu’aligne alors la Marine française, lancé à Brest en 1899. Le navire étant en 1914 rattaché à la flotte de la Méditerranée, c’est à Toulon que résident Henri Suillaud et son épouse, à qui le marin, originaire de Bignan, dans le Morbihan, adresse ses lettres, quelque 200 au total. Certes, cette correspondance est visiblement incomplète : si Henri écrit parfois deux courriers par jour, les longues périodes sans document ne semblent liées que pour une part seulement aux moments passés en escale à Toulon. Qu’importe : la source est suffisamment rare pour ne pas s’en satisfaire, tant ses apports se révèlent intéressants.

La lecture de ces lettres peut se faire en effet à plusieurs niveaux. Tout d’abord celui de l’objet correspondance lui-même, et des difficultés inhérentes à la vie en mer : habitués que nous sommes des échanges épistolaires des poilus avec l’arrière, parfois difficiles, rarement interrompus, nous aurions tendance à oublier les particularités de ces correspondances de marins, moins liées aux rythmes d’écriture – sans doute assez proches de ceux des fantassins ou artilleurs – qu’à celui des passages de paquebots ou croiseurs amenant de France ou y ramenant les précieux courriers. De ce fait, c’est avec impatience qu’Henri Suillaud attend la nouvelle de la présence prochaine de tels navires : « je m’empresse de te faire un mot car il y a une levée lettre dans dix minutes par un torpilleur qui va d’ici Malte » écrit-il par exemple le 4 octobre 1914 (p. 25). « Nous le savons jamais à l’avance » signale-t-il surtout. Le surlendemain, toujours en position dans les Dardanelles, il croit savoir « qu’il y a un courier demain pour la France par le Canada, le bateau hôpital qui vient voir s’il y a des morts ou des blessés » (p. 25). En février 1915, il se plaint du fait « qu’il n’y a pas eu de courier voila bientôt 15 jours » (p. 36), situation qui serait exceptionnelle à cette période pour des poilus qui, y compris dans leurs tranchées de première ligne, reçoivent en général leurs lettres et colis au bout de 4 à 6 jours seulement. Cette absence de nouvelles « fraiches », la rareté avec laquelle les journaux arrivent de métropole – ce n’est que le 6 août 1914 par exemple que l’équipage du Suffren est informé de l’entrée en guerre trois jours plus tôt… – explique la multiplication des « gazettes », autrement dit des rumeurs qui circulent à bord, notamment sur les missions futures de l’escadre commandée par l’amiral Guépratte.

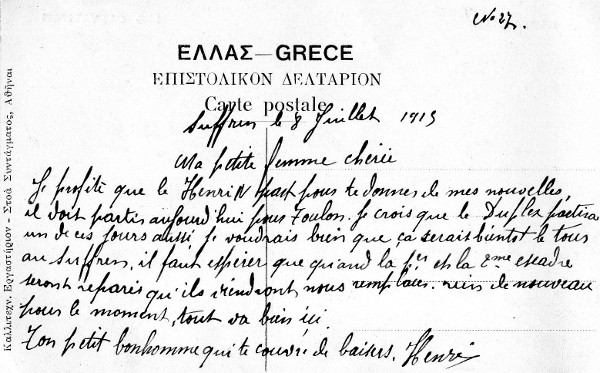

|

Carte postale envoyée par Henri Suillaud. Collection Ives Rauzier. |

La seconde lecture que l’on peut faire de cette correspondance est, fort logiquement, celle justement liée aux opérations navales auxquelles participe Henri Suillaud. Sans doute n’est-ce pas de ce côté qu’il faut attendre les apports les plus neufs : il n’en reste pas moins que, faute de journal de bord du Suffren, disparu avec le bâtiment en novembre 1916 lorsqu’il est coulé au large des côtes portugaises par le sous-marin allemand U-52, les annotations du marin morbihannais sont loin d’être inutiles2. Les premières semaines de la guerre sont ainsi largement consacrées au transfert des troupes des ports d’Afrique du Nord – Alger, Oran, Bizerte – vers ceux du sud de la France, Sète, Toulon ou Marseille. Il est question un temps, en septembre 1914, de rejoindre Port-Saïd pour escorter des transports britanniques convoyant vers l’Europe des troupes indiennes (p. 22), mais la mission semble avoir été abandonnée au profit de la surveillance du trafic commercial et, surtout, des évolutions de la flotte turque en Méditerranée orientale. C’est désormais dans le secteur des Dardanelles que se concentrent les opérations du Suffren, à l’exception de quelques escales à Toulon. Le cuirassier y croise dès le mois d’octobre 1914. Il y est aussi et surtout en février-mars 1915, participant au bombardement systématique des forts turcs : la route vers Constantinople se révèle cependant plus compliquée que prévue… Si Henri Suillaud évoque dans plusieurs lettres l’importance du dispositif naval franco-britannique dans ce secteur, l’intensité des bombardements subis par les défenses côtières ottomanes, il doit avouer, mi-mars, les difficultés rencontrées, loin de l’optimisme d’abord affiché. Dans son courrier du 19 mars notamment, il laisse transparaître une double émotion : celle tout d’abord de la « perte de 12 hommes de notre bord », alors qu’« un obus à passer dans une casmade [casemate] et les gargousses ont prient feu, et les hommes ont été tous brûlés » ; celle surtout de la disparition du Bouvet, « coulé dans si peu de tant » : « il n’a même pas mis 2 minutes, alors tu vois d’ici le nombre de sauvés ». La mort – et quelle mort ! – devient alors, pour ce marin comme pour les autres, une perspective plus largement envisageable, d’autant que le Suffren est lui-même « tout percé » (p. 52).

|

| |

S’ensuivra un retour à Toulon, l’occasion de revoir son épouse, Eugénie Philippot, elle aussi bretonne, avec qui il a convolé en 1910. Et c’est sans doute dans ces relations de couple que réside le troisième niveau de lecture de cette correspondance. Certes, cet aspect n’est pas le plus présent. Mais des « doux baisers sure tout ton corps chérie » qu’évoque Henri dans sa lettre du 7 août 1914, à l’aveu le 26 du même mois du chagrin qu’il a eu à la quitter sur le quai, malgré le bonheur de l’avoir « vu et surtout de te voir pas seule » à l’occasion d’une escale toulonnaise, en passant par l’espoir, en février 1915, du « beau jour pour moi de vivre auprès de toi » une fois la guerre terminée (p. 40), il y aurait beaucoup à dire sans doute d’une lecture fine de ces échanges épistolaires, sans doute plus explicites que beaucoup de ceux qui ont été jusqu’ici publiés.

Bref : les raisons de se pencher sur cette correspondance d’un marin breton ne manquent pas. Celles d’espérer d’autres publications du même type, et notamment de marins du Bouvet ou du Gambetta, non plus.

Yann LAGADEC

RAUZIER, Ives, Correspondance d’Henri Suillaud, boulanger-maître-coq à bord du cuirassé Suffren. Courriers d’août 1914 à janvier 1916, Lille, TheBookEdition, 2014.

1 RAUZIER, Ives, Correspondance d’Henri Suillaud, boulanger-maître-coq à bord du cuirassé Suffren. Courriers d’août 1914 à janvier 1916, Lille, TheBookEdition, 2014. Afin de ne pas surcharger inutilement l’appareil critique, les références à cet ouvrage seront dorénavant indiquées dans le corps de texte, entre parenthèses.

2 Moins connus que les JMO des unités de l’Armée de terre, les journaux de bord des bâtiments de la Royale sont eux aussi en ligne sur le site Mémoire des hommes… lorsqu’ils ont été conservés. |