Une histoire des paysans français, par Eric Alary

Comme inscrit dans la dynamique initiée par l’édition 2012 des Rendez-vous de l’histoire de Blois, qui était consacrée aux paysans, l’historien Eric Alary livre, dans son nouvel ouvrage, son regard sur ces acteurs du monde agricole, sur le temps long du XXe et du début du XXIe siècle.1 Disons-le d’emblée, si ce livre n’est pas le fruit d’une recherche originale, issu d’un long travail dans les archives ; il n’en est pas pour autant dénué d’un grand nombre de qualités. La principale est certainement que bien que le public visé soit le plus large possible, l’auteur a tenu à baser son travail sur une bibliographie fournie et exigeante, dans laquelle on retrouve les meilleurs spécialistes d’histoire rurale, aux côtés de grands classiques de la littérature française, ou bien de témoignages paysans comme celui du Beauceron Ephraïm Grenadou, ou du Breton Pierre-Jakez Hélias et son Cheval d’orgueil.

|

Groupe de paysans dans le Finistère, à la fin du XIXe siècle. Carte postale. Collection particulière. |

Dès l’introduction, Eric Alary pose les termes du débat : écrire l’histoire des paysans n’est pas seulement faire l’histoire de l’agriculture française, d’un point de vue économique, social ou politique. C’est aussi réfléchir à la perception que se donne de lui-même un groupe social, mais plus encore la perception qu’en ont les autres (p. 10-11). Parce que le terme « paysan » n’est pas neutre. Il peut tout aussi bien désigner péjorativement le « plouc » ou le « bouseux », tout comme il a pu regagner une part de noblesse en opposition à une agriculture industrialisée. Il referme en fait une « identité communautaire » construite en grande partie hors du groupe et mouvante au fil des évolutions de l’agriculture française.

A rebours de bien des clichés, l’ouvrage montre que le monde dans lequel vivent les paysans est en perpétuel mouvement, bien que leur quotidien puisse sembler parfois « immuable » (p. 16). Ils ne sont en effet à l’abri d’aucun soubresaut du monde politique et économique. Ils se retrouvent parfois même en premières lignes, comme lors de la Grande Guerre (p. 59), dans un rôle de soldat ; mais il font également face aux crises économiques dans les années 1920 (p. 130) ; ou bien aux crises démographiques d’un monde qui a moins de besoins en bras face à la mécanisation du travail agricole (p. 248). De plus, Eric Alary montre que des premières coopératives agricoles à l’échelle régionale d’entre-deux-guerres (p. 124), jusqu’à la mise en place d’une Politique agricole commune à l’échelle européenne à partir de la fin des années 1950 (p.288), l’horizon des paysans ne cesse de s’élargir au fil des décennies. Enfin, l’auteur affirme que le monde paysan qui a représenté bien souvent un monde social conservateur, et ancré dans les valeurs traditionnelles, sait s’adapter aux situations qui se présentent à lui, que cela concerne la place des femmes dans le métier, comme lors de la Grande Guerre quand elles ont su suppléer les hommes partis au front (p. 65), ou plus proche de nous, face à la crise de vocations de leurs enfants (p. 341).

|

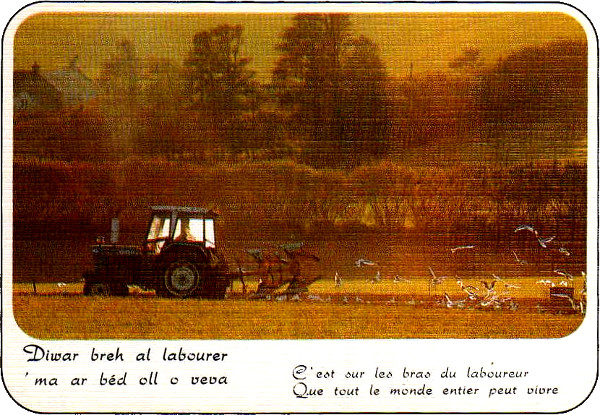

| Carte postale. Collection particulière. |

Au final, l’ouvrage d’Eric Alary montre que le paysan du XXIe siècle n’a plus grand-chose en commun avec celui de la fin du XIXe siècle. Pour autant, malgré toutes les mutations subies ou souhaitées, leur métier ne peut pas disparaître, tant leur activité est vitale. Reste la notion de « paysan », qui relève de plus en plus de l’affectif pour des Français devenus majoritairement urbains mais qui continuent de garder des liens sentimentaux avec leurs aïeux paysans, de Bretagne ou d’ailleurs…

Thomas PERRONO

ALARY Eric, L’Histoire des paysans français, Paris, Perrin, 2016.

1 ALARY Eric, L’Histoire des paysans français, Paris, Perrin, 2016. Afin de ne pas surcharger l’appareil critique, les références à ce volume seront simplement indiquées dans le corps de texte, entre parenthèses. |