|

|||||||

|

|

|||||||||||||||||||

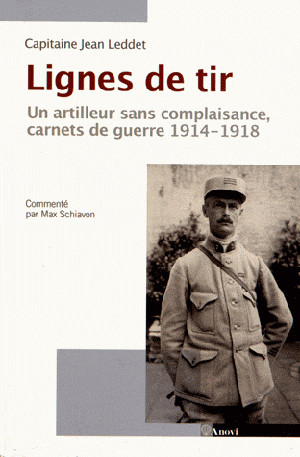

Un bavard chez la Grande Muette : Jean Leddet

La perspective du centenaire de la Première Guerre mondiale attise l'appétit des éditeurs qui, à la recherche d'un « coup » commercial, publient maints carnets et correspondances de combattants. Bien sûr, tous les volumes ne se valent pas mais, à coup sûr, ce Lignes de tir mérite le détour, et ce pour trois raisons essentielles. Tout d’abord parce que Jean Leddet est un artilleur – figure de la Première Guerre mondiale sans doute moins connue que le fantassin – et que, de surcroit, il sert au 7e régiment d’artillerie de campagne, unité casernée à Rennes. Ce faisant il nous livre un très riche portrait de la 19e division, qui n’est pas sans appeler certaines réflexions. En effet, bien que servant dans une unité « bretonne », ce capitaine ne l’est pas, ce qui nous permet de bénéficier d’un portrait tout en subjectivité des Bretons dans la Grande Guerre. Il est incontestable que dans un témoignage, la personnalité de l’auteur compte énormément dans le plaisir de lecture. Louis Barthas serait-il aussi célèbre s’il n’était pas le libertaire épris de paix et d’égalité qui s’exprime dans ses carnets ?1 Or dans ce Lignes de tir, la personnalité de Jean Leddet est réellement centrale. Né dans la Sarthe, il effectue ses études à Blois puis en région parisienne, d’abord à la prestigieuse institution Sainte-Geneviève, puis à Polytechnique (p.8)2. S’il ne s’attarde pas sur ce point, M. Schiavon – qui assure l’édition critique de ses carnets – rapporte qu’il est le fils d’un magistrat qui démissionne de sa charge de président du tribunal de Blois lors de la séparation de l’Eglise de l’Etat. Il s'agirait donc d'un de ces nombreux cas venant illustrer le grand paradoxe de cette entrée en guerre qui voit des hommes combattre pour un régime que rien, a priori, ne les prédispose à défendre, si ce n’est l’intériorisation d’un certain habitus.

Pour preuve ce passage où, alors que le commandement ne lui donne pas les obus à balles qu'il souhaite, Jean Leddet écrit : « Je suis bon militaire et ne protestai pas, même quand on me fait faire des idioties: j'exécutai... » (p.189). Ou encore : « Dans l'armée française, on grogne mais on obéit » (p.234). Ce témoignage est donc celui d'un officier de carrière ayant particulièrement intériorisé la doxa militaire et ce qu'elle suppose en termes de comportements et de modes de réflexion. Cette dimension est essentielle car Jean Leddet est aussi – et peut-être même surtout – un individu à la personnalité bien trempée, ce qui conduit sa plume à des jugements aussi définitifs que – parfois – drôles. Par exemple, lorsqu'il se voit proposer l'éventualité du commandement d'une section de munitions, situation qu'il juge particulièrement indigne de sa qualité: « Rien que d'y penser je devenais antimilitariste » (p. 112). Or cet aspect est primordial en ce qu'il contribue grandement au plaisir de lecture ; la plume de l'auteur étant douée d'un sens certain de la formule. Pendant un bombardement particulièrement terrible lors de la bataille de Verdun, le « spectacle » est ainsi jugé « néronien » (p.193), propos qui semble reléguer loin derrière en horreur Dante et son célèbre enfer. C'est d'ailleurs avec une certaine surprise qu'on se prend à lire quelques passages dignes d'un Audiard ou d'un Frédéric Dard, lignes que ne renierait sans doute pas un Marcel E. Grancher4, par ailleurs lui-même artilleur à la plume volontiers gouailleuse. Outre ses évidentes qualités littéraires, ce témoignage est important car il s'agit de celui d'un artilleur et que cette arme demeure encore très méconnue, notamment par rapport à l'infanterie (même si cette dernière est encore loin d'avoir livré tous ses secrets!). Ainsi, les considérations techniques – et tout particulièrement la description des effets de l'usure des pièces sur leur efficacité (p. 241) – intéresseront quiconque se préoccupe de ces questions. On sera à ce propos gré à M. Schiavon de proposer un rapide, mais efficace, historique de l'artillerie française pendant la Première Guerre mondiale (p. 20-23). Un point néanmoins mérite d'être précisé puisque ce n'est pas la durée de la guerre qui pousse l'artillerie à modifier ses techniques de tir (p. 21) mais la confrontation à un phénomène qui n'avait pas été anticipé par les manœuvres de la Belle Epoque: le vide du champ de bataille. C'est en cela qu'il convient sans doute d'être plus critique que M. Schiavon sur « l'instruction reçue en temps de paix par les officiers artilleurs [qui] donne toute satisfaction et se révèle très meurtrière pour l'infanterie allemande surprise à découvert » (p. 23). C'est à notre sens faire peu de cas de l'action combinée des armes sur le champ de bataille et, plus spécifiquement, de la liaison entre l'artillerie et l'infanterie. Mais, force est de constater qu'à la Belle Epoque, celles-ci demeurent assez cloisonnées. Les mémoires du général Fayolle sont à cet égard particulièrement exemplaires puisque dans ses Cahiers secrets qui n’étaient originellement nullement destinés à la publication, le futur maréchal de France, tout juste sorti de sa retraite à l’occasion de la mobilisation générale, confesse le 3 août 1914 sa grande « perplexité » du fait de son « ignorance des choses de détail de l’infanterie »5. Phrase étonnante de la part d’un homme atteint par la limite d’âge en mai 1914, officier général ayant mené pendant 41 années de service actif une carrière plus qu’honorable : polytechnicien – comme Jean Leddet –, breveté d’état-major, professeur d’artillerie à l’Ecole de Guerre… à une époque où cette prestigieuse institution formant l’élite militaire française ne dispose d’aucun cours relatif à la liaison interarmes6. Or le portrait que dresse Jean Leddet de son unité en 1914, le 7e régiment d’artillerie de campagne, est loin de donner l’image d’une unité parfaitement entraînée et liée de la plus harmonieuse des manières à son infanterie (p. 32) : « Le 7e d’artillerie était un régiment ordinaire de l’intérieur, c’est-à-dire que la discipline y était paternelle et les manœuvres rares. Avant la reconstitution du service de trois ans, nous avions des effectifs squelettiques : 90 hommes et 35 chevaux par batterie. Souvent l’été, on arrivait à faire cinq ou six batteries attelées. Le service de trois ans, mis en vigueur le 1er octobre 1913, avait augmenté nos effectifs. Au moment de la guerre j’avais dans ma batterie 120 hommes et 65 chevaux. Nous avions fait quatre séjours au camp de Coëtquidan. Malgré cela la troupe était très mal entraînée à la guerre : les manœuvres avec l’infanterie étaient inexistantes, par suite du terrain couvert des environs de Rennes. Le règlement sur le tir et celui sur le service en campagne n’étaient prévus que pour des terrains comme celui de Chalons ou le camp de Mailly. »

D’ailleurs, de manière plus générale, on peut même se demander si les fréquentes récriminations de l'auteur contre les fantassins ne pourraient pas être caractéristiques d’un certain manque de cohésion interarmes. La plume de Jean Leddet sert en outre particulièrement bien ce genre de remarques puisque pince-sans-rire – certains diront cynique – elle souligne parfaitement combien la réalité du champ de bataille que découvre l'Armée française en 1914 diffère des anticipations opérée pendant la Belle Epoque. Les infortunes du train régimentaire – longuement décrites par l’auteur – sont à cet égard très révélatrices car si les ravitaillements sont rigoureusement prescrits sur le papier8, maints journaux de marches et opérations et carnets de combattants témoignent de ce que, le plus souvent, pendant la guerre de mouvement, ils ne trouvent que très rarement leur destinataire. En ce qui concerne la liaison infanterie-artillerie, celle-ci commence à ne se réorganiser qu'à partir de la Marne, au début septembre 1914, le temps qu'en trois semaines tombe un certain formalisme du temps de paix empêchant que soient prises les décisions nécessaires (p.82-83). L'appréciation allemande sur l'infanterie française que livre le capitaine Leddet (propos recueillis auprès d'officiers de la Garde blessés et capturés, ceux-là même qu'affronte le 10e corps à Charleroi) est à cet égard d'un grand intérêt (p. 106): « Votre infanterie ne vaut rien. Elle ne sait ni se cacher, ni tirer: nous ne souffrons pas du tir de votre infanterie: ils tirent trop haut. Votre infanterie se montre, comme aux manœuvres: elle est bonne, très bonne, même, mais vous ne la ménagez pas assez et à ce train-là elle ne durera pas. » Si ce témoignage est sans doute à considérer avec suspicion, il n'en demeure pas moins qu'il tranche singulièrement avec les appréciations portées en France sur l'infanterie du 10e corps avant la guerre. En cela, elle parait bien traduire une certaine confrontation à la réalité du champ de bataille. Dans la même veine, la description de l'attaque du 9 mai 1915 (p. 131 et suivantes) est absolument remarquable tant elle souligne combien l'équation tactique posée par la guerre de tranchées est pour l'heure insoluble. Ce d'autant plus que la liaison infanterie-artillerie demeure toujours plus ou moins problématique tout au long du conflit, comme en témoignent les nombreuses ruptures de fils téléphoniques évoquées par Jean Leddet tout au long de l'ouvrage (un point partagé avec Marcel E. Grancher). L'anecdote du secteur de Moulainville, en août 1917 est à ce propos très révélatrice (p. 208): « Une patrouille allemande qui a attaqué un de nos petits postes, nous a fait dépenser plus de 5000 cartouches de 75. Le secteur étant extra-calme, le tir est naturellement parti un quart d'heure après la demande de tir, quand les Allemands étaient depuis longtemps rentrés chez eux. »

C'est là sans doute que la qualité remarquable de la plume de Jean Leddet se fait le mieux sentir, par l'intermédiaire d'un sens de la description et de la formule qui se passe de commentaires. Ainsi, confirmant au passage la confrontation au vide du champ de bataille, lors de cette fameuse attaque du 9 mai 1915 (p. 132) : « Les Allemands n'avaient pas vu notre infanterie sortir des tranchées; à raz-de-terre on voit mal et un très léger mamelonnement séparait les deux lignes adverses. Mais dès que notre infanterie apparut en vue des Allemands, immédiatement un feu terrible de mousqueterie se déclencha. Il y avait au moins quinze mitrailleuses en action! Je vis un homme tomber en avant, projetant son fusil devant lui, puis son voisin de gauche, un autre encore à gauche, puis toute la ligne à gauche s'abattit comme un château de cartes: l'attaque était manquée. » Ou encore quelques jours plus tard, toujours dans le secteur d'Arras, en juin 1915: « Nous avions l'atroce spectacle de voir les Bavarois dans leurs tranchées, installés chez eux, en pantoufles, achevant nos hommes qui bougeaient encore dans l'interligne et que leur désignait un officier avec sa canne » (p. 141). Semblable fatalisme est décelable plusieurs semaines plus tard, pendant la grande attaque de septembre 1915 en Champagne (p. 174-175) : « La 20e DI, qui était à notre gauche, était en effet l'aile droite de l'attaque. Les fantassins sortirent brillamment et enlevèrent les premières tranchées allemandes. Et puis la contre-attaque allemande vint, comme toujours, d'un côté qu'on avait pas prévu et finalement nos fantassins furent rejetés dans les tranchées de départ, non sans de grosses pertes. » On l’a dit plus haut, le fait que ce témoignage émane d’un officier d’artillerie – arme moins connue que l’infanterie – est d’une grande utilité pour les adeptes d’une histoire opérationnelle. Mais ceux qui s’intéressent à l’histoire de la Bretagne y trouveront également leur compte puisque le capitaine Jean Leddet commande en août 1914 la quatrième batterie du 7e régiment d’artillerie de campagne, unité casernée en temps de paix à Rennes. Or l’auteur livre dans ses carnets de nombreux commentaires personnels – le plus souvent acides – sur la 19e division d’infanterie et le 10e corps qui ne peuvent que susciter l’appétit. Ainsi en 1917, devant le Mont Cornillet, quand il se plaint de ce que l'infanterie de la 19e DI ne sache faire la différence entre un coup court de l'artillerie amie et une salve au but de l'artillerie ennemie (p.242). Une telle affirmation n'est certes pas sans poser quelques problèmes méthodologiques puisque là où certains pourront voir dans ces lignes une description objective d'un défaut de l'infanterie de la 19e DI, d'autres n'y verront probablement qu'une récrimination sans fondement d'un artilleur, arme « scientifique » par excellence et en conséquence nécessairement « supérieure » à la biffe. C'est là une constante de ces carnets mais il est néanmoins indéniable que, pour difficile d’emploi qu’il soit, ce matériau est d’une richesse incontestable. C’est notamment le cas pour qui entamerait une démarche prosopographique concernant les officiers de la 10e région, dont certains se voient gratifiés de portraits particulièrement saignants. A tout seigneur tout honneur, le général Gilbert Defforges comandant le 10e corps (p.32) : « Autant que je puis m’en souvenir, il devait ses étoiles à un long séjour dans le service géographique. J’ignore ce qu’il valait comme tacticien, j’étais trop en dessous de lui pour pouvoir le juger. En tout cas il n’avait pas le don de la parole, mais cela est accessoire. » Le tableau est encore plus sévère en ce qui concerne le général François Bonnier commandant la 19e division (p. 33-34) : « C’était un colonial, grand, mince, l’air d’un jeune homme. Je l’avais vu au camp de Chalons, deux ans auparavant, il avait pris son brevet de pilote amateur. C’était évidemment un homme à cran : mais, comme tous les coloniaux, il croyait que les Allemands, comme les noirs, n’étaient armés que de fusils à pierre. Il a fait massacrer la division, sans aucun profit, sur la Sambre, par une attaque qui rappelait à 44 ans d’intervalle l’assaut de la garde prussienne à Saint-Privat. Il s’est laissé surprendre à Guise, où il a été légèrement blessé. Revenu à Reims, dans la marche en avant, il a engagé sa division d’une manière ridicule et a été blessé plus sérieusement. A sa guérison, il a été désigné pour commander une division du 13e corps et finalement a été limogé au bout de deux mois, cette fois-là pour de bon. C’est bien par là qu’on aurait dû commencer. C’eut été peut-être un bon chef de bataillon, c’était un détestable général, ne connaissant rien à l’emploi de l’infanterie et de l’artillerie, dans une guerre contre une armée équivalente à la nôtre. Il commandait sa division comme on le faisait sous le Seconde Empire, à cheval, avec son état-major également à cheval derrière lui, fanion déployé, pour être plus visible de l’ennemi. Avec cela, nerveux, grincheux… » Quiconque mènerait une étude poussée sur la 19e division d’infanterie serait sans doute à même de dire si les jugements portés par le capitaine Leddet envers son supérieur sont, ou non, justifiés. Il n’en demeure pas moins que même si le propos peut parfois paraitre outrageusement sévère – ce qui a conduit M. Schiavon à, çà-et-là, effectuer quelques coupes (p.25) – , il est peut-être néanmoins représentatif d’un certain état d’esprit partagé par les officiers du rang du capitaine Leddet. C’est donc une porte d’entrée vers une histoire de la perception du commandement que proposent ces carnets. Or, à lire Jean Leddet, on peut légitimement se poser la question d’une fracture entre officiers généraux et supérieurs au sein du 10e corps d’armée. Le général Dunnay commandant l’artillerie du 10e corps n’est ainsi qu’une « brute » qui, de surcroît, « n’avait aucune idée du métier d’artilleur » (p. 95). Mais la plume acérée du capitaine Leddet ne cible pas que les officiers de haut rang mais également ses supérieurs directs. Le chef d’escadron Dautriche – commandant en août 1914 le 2e groupe du 7e RAC auquel appartient la quatrième batterie de l’auteur9 – parait ainsi caractéristique de l’impréparation à la guerre de certains officiers français encroutés par la vie de caserne : « Le brave Dautriche manœuvre à sa guise, sans s’occuper de personne ; pour lui à cinq heures la bataille est finie, de même que le service en garnison, et chacun entre chez soi » (p. 95). De même, le commandant Fromentin venu, en provenance du 10e régiment d’artillerie (20e division), prendre la tête d’un groupe du 7e RAC (p. 113-114) : « Le commandant Fromentin était un petit homme, court sur pattes, avec une figure placide et des yeux innocents : il avait raté sa vocation, qui était d’être nourrice. Ne pouvant, en raison de son sexe, en remplir la fonction, il s’était rattrapé en faisant à sa femme une demi-douzaine d’enfants de manière à avoir le plaisir de les élever et de les soigner. Quand il parlait de sa petite famille, de la joie de donner le biberon et d’écouter le babil de ses enfants, il devenait vraiment éloquent : il avait du cran. Mais, au point de vue militaire, en général, et guerrier en particulier, c’était une autre affaire : il voyait tout à la hauteur de sa taille, qui était exigüe, et n’avait d’autorité que celle que lui conférait ses galons. Avec cela, une voix de fille, qui se cassait quand il voulait l’élever, d’une timidité qui devenait brusquerie avec ses subalternes et frousse devant ses supérieurs, un manque complet de caractère et de jugement. Au fond, pas mauvais homme, aimant bien giberner et parler de ses affaires. C’était un homme qui n’avait pas vécu, étant passé directement du collège à Polytechnique, de là à Fontainebleau et au régiment, où comme lieutenant (il nous l’a dit) il menait une existence de moine, sans goût du sport ni camarades. Puis il s’était marié et avait eu moult enfants… »

Le propos est d’autant plus remarquable que ces carnets sont rarement tendres avec les fantassins, comme peuvent en témoigner le colonel Roux commandant le 71e RI – qualifié de « bel homme à tournure jeune et élégante » mais qui « plastronnait » – ou encore le colonel Soumache commandant le 48e RI, dont la nervosité ne semble pas être un gage de grande qualité professionnelle (p.131). Notons d'ailleurs que Jean Leddet n'est pas plus tendre avec les officiers nommés au feu, position qui peut peut-être s’expliquer par une sorte de prééminence accordée à l’âge et à l’ancienneté : « Les gamins qui étaient devenus officiers, uniquement parce qu'on en avait besoin, n'étaient bons qu'à s'occuper d'eux-mêmes » (p.219). Là encore, le doute demeure, l'interprétation étant difficile: réalité ou propos condescendant d'un officier de carrière dont l'avancement n'est pas des plus rapides? Il est difficile d'en juger avec certitude mais ce propos mérite toutefois d'être relevé en ce qu'il semble interroger l'homogénéité du corps des officiers de l'Armée française à partir de l'automne 1914 – étant donné que ces nominations au feu découlent directement des terrifiantes pertes des mois d'aout et septembre.

Ainsi, lorsqu'après ces limogeages il écrit que « si toutes les divisions avaient eu le moral de la nôtre, Metz et Strasbourg ne seraient pas Français maintenant! » (p.247), on ne peut pas ne pas se poser la question d'un éventuel lien avec la mutinerie qui éclate, le 2 juin 1917, au 41e régiment d’infanterie, manifestation qui d'ailleurs est la première de cette nature dans la Meuse. Certes celle-ci est un phénomène qui demeure – quantitativement parlant – minoritaire puisque qu’A. Loez lui-même ne chiffre qu’à 50 le nombre de personnes impliquées11. Il rejoint en cela le capitaine Leddet pour qui ces mutineries ne se sont limitées à la 19e DI qu’à « quelques désertions individuelles qu’on a réprimées immédiatement » (p. 250). Mais il n’en demeure pas moins que de tels « refus de guerre » interpellent en ce qu’ils semblent témoigner d’un état d’esprit général même si, pour reprendre l’expression de G. Haddad, les « refus du refus » doivent également être pris en compte12. Aussi faut-il sans doute accorder un certain crédit au capitaine Leddet lorsqu’il écrit qu’au sein de la 19e division « l'esprit y était mauvais, il y avait vraiment division entre l'infanterie et l'artillerie » (p. 262). Ce d’autant plus qu’à l’en croire c’est ce climat ambiant qui motive ses démarches en vue d’une autre affectation13. Ce constat mérite à notre sens d’autant plus de considération qu’à aucun moment Jean Leddet ne parait éprouver de difficultés particulières pour s’intégrer au sein de son unité. Ce serait donc bien la preuve d’une certaine fluctuation du moral, tout particulièrement aux alentours de l’année 1917. Ce point est important car il constitue assurément le troisième intérêt majeur de cet ouvrage. En effet, celui-ci est un témoignage d’un non-Breton servant dans une unité réputée comme telle. Aussi ces carnets regorgent-ils de stéréotypes régionaux qui constituent un bel objet d’histoire. En effet, c’est cette subjectivité, qui dans une perspective d’objectivation des topos liés à la « bretonnité », attire notre attention. Le premier stéréotype évoqué est – sans surprise tellement il est associé à l'imaginaire social du Breton – l'alcool. On sait en effet que la mobilisation générale est le moment d'une alcoolisation massive, preuve d'ailleurs d'un malaise certain et d'un départ pour le front qui fut loin d'être la fleur au fusil. Sans surprise, Jean Leddet constate que « toutes les opérations de mobilisation s'exécutèrent posément, les réservistes arrivaient à l'heure, tous plus ou moins éméchés (c'étaient des Bretons) » (p. 41). Peu importe qu'un Louis Barthas de Peyriac-Minervois décrive de semblables bacchanales du côté de Narbonne et Perpignan14, le stéréotype demeure accolé au Breton… ainsi qu'au Polonais. Tout deux sont d'ailleurs unis dans le même destin alcoolique par la plume de Jean Leddet décrivant un maréchal-des-logis réserviste « ivre comme la Pologne toute entière » (p. 42). Mais l'ivresse du Breton est une pièce dont le revers comporte, de façon tout à fait paradoxale, une face éminemment positive15. Ainsi ce « soulographe » se voit, par ailleurs, décerné par Jean Leddet une certaine « pointe de bon sens propre à sa race » (p.42). Ce maréchal-des-logis réserviste parait en effet constituer une bonne métonymie du fantassin breton, souvent présenté dans ces carnets de manière ambivalente, pour ne pas dire contradictoire. Ce jugement porté à la fin de la Première bataille de la Marne en atteste : « Le fantassin breton était un brave type, mais les échecs de la Sambre et de l'Oise l'avaient découragé et il n'avait pas surmonté la passivité naturelle de son caractère » (p.91). Pourtant, à bien des moments, Jean Leddet loue « ses » Bretons, perçus comme bien supérieurs aux Méridionaux16, aux Ch'timis et aux Parisiens. Pour ne citer qu'un exemple, en mars 1916, pendant la bataille de Verdun: « Ah! La piètre troupe! Fiers à bras de Parisiens! Quelle différence avec mes braves Bretons, moins bavards certes, mais d'une autre tenue sous le feu! » (p.181). Dernier stéréotype évoqué ici, le Breton est étroit d'esprit – d'aucuns diront têtu – et inculte ce qui, sans conteste, renvoie à la figure de Bécassine. Ainsi à propos d'un de ses hommes dénommé Lejoncourt, Jean Leddet n'hésite pas à reproduire cette image peu flatteuse en décrivant cet individu comme étant un « Breton un peu obtu, qui, à force d'énergie, était arrivé à parler et à écrire le français » (p.182). Peu importe que, du fait des lois scolaires, l'essentiel des Bretons mobilisés parle alors le français – posant ainsi Fanc'h Laurans, fusillé du 247e RI en singulière exception17 –; le cliché a encore la vie dure. Bien entendu il est difficile de résumer en quelques lignes un ouvrage aussi riche. Ce d'autant plus que Jean Leddet laisse entrevoir des aspects pas ou peu dévoilés habituellement par les combattants dans leurs témoignages. Ainsi lorsqu’à l'été 1915, en permission à Paris, il raconte sa frénésie acheteuse car « on avait un véritable besoin de dépenser son argent, après avoir vécu un an dans le bled » (p. 166). Ou encore quand, pendant la bataille de Verdun, il décrit l'odeur du champ de bataille : « Quand on pénétrait dans le bois [il s'agit du Bois-Bourru], c'était sinistre, c'était l'odeur de la guerre, faite d'un mélange de brulé, de gaz de combat et de putréfaction » (p. 185). De même, certaines considérations sur ce qui le conduit à coucher sur le papier son expérience de guerre sont d'un grand intérêt pour qui s'intéresse à cette question (p. 27-28). On remarquera également que ces carnets sont truffés de références implicites au Live & Let Live System mis en évidence par T. Ashworth18 et dont Jean Leddet donne par ailleurs une définition tout à fait pertinente en évoquant une « espèce d'entente tacite entre les deux camps » (p.255). Un autre point intéressant sur le quel insiste l'auteur est l'expérience accumulée par sa batterie aux cours des nombreux combats qu'elle a à mener mais qui, au final, lui confère une valeur militaire bien supérieure à d'autres unités moins éprouvées. Bien entendu, un tel propos mérite d'être considéré avec précaution tant il est vrai qu'il flatte l'égo d'un auteur qui non seulement n'en est pas dépourvu – loin de là – mais qui de surcroît se révèle assez prompt aux jugements péremptoires sur ses collègues. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a probablement là une piste permettant d'expliquer pourquoi le soldat breton est considéré comme particulièrement valeureux pendant ce conflit. Qui sait les faits d'armes des 10e et 11e corps verra combien ce facteur de l'expérience parait plus pertinent que maintes explications ethnico-culturelles délivrées pendant et après le conflit. En définitive, ce Lignes de Tir est un ouvrage d’autant plus riche qu’il ravira tant les férus d’histoire de la Bretagne que les passionnés de la Première Guerre mondiale. On reprochera seulement à ce volume sa légèreté cartographique, ce d’autant plus que les journaux de marches et opérations du 7e RAC étant bien conservés, il aurait été semble-t-il possible d’accompagner le texte de schémas illustrant le déroulement des opérations narrées par l’auteur. Erwan LE GALL

1 BARTHAS, Louis, Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918, Paris, La Découverte, 1997. 2 Afin de ne pas surcharger l’appareil critique, les références à ce volume seront simplement indiquées dans le corps de texte, entre parenthèses. 4 GRANCHER, Marcel E., 5e de campagne, au front pendant la Grande Guerre, Paris, Grancher, 2003. 5 FAYOLLE, Marie-Emile, Cahiers secrets de la Grande Guerre, Paris, Plon, 1964, p. 14. 6 GOYA, Michel, La Chair et l’acier, L’armée française et l’invention de la guerre moderne (1914-1918), Paris, Tallandier, 2004, p. 53-54. 6 SHD-DAT : 26 N 917/1, JMO 7e RAC, 21 août 1914. 7 Ibid. 8 SHD-DAT : 24 N 394, dossier n°2, ordres d’opérations. 9 SHD-DAT : 26 N 917/1, JMO 7e RAC, effectif au jour du départ. 10 Sur cette question, se rapporter à LE BIHAN, Jean, Au service de l'Etat, les fonctionnaires intermédiaires au XIXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 253. Ce point ne constitue d’ailleurs pas l’apanage de la seule Armée française. Dans une excellente étude des chefs de bataillon du corps expéditionnaire canadien, P.H. Brennan indique que, fondamentalement, parmi ces officiers, il est impossible de savoir lesquels sont ou non compétents et pourquoi. BRENNAN, Patrick H., « Des bons hommes pour une dure tâche : les commandants des bataillons d‟infanterie du corps expéditionnaire canadien », Le Journal de l’Armée du Canada, vol 9.1, printemps 2006, p. 19, en ligne. 11 LOEZ, André, 14-18. Les refus de la guerre. Une histoire des mutins, Paris, Gallimard, annexe téléchargeable, p. 4. 12 HADDAD, Galit, « Le refus du refus en 1917. Les non-mutins du 129e régiment d’infanterie face aux soldats mutinés », Histoire@politique, n°6, septembre-décembre 2008, en ligne. 13 Celles-ci aboutissant à l’obtention d’un poste à l’arrière, certains pourront tout naturellement interpréter la conduite de Jean Leddet comme une stratégie d’évitement du conflit. 14 BARTHAS, Louis, Les carnets de guerre de Louis Barthas, op. cit., p. 13-35. 15 RUSCIO, Alain, Le credo de l’homme blanc. Regards coloniaux français, XIXe- XXe siècle, Bruxelles, Complexe, 2002 décrit semblable dichotomie dans l’image sociale du Noir qui est à la fois un individu issu d’un « peuple-enfant » (sourire Banania) et une brute sanguinaire (ce qui renvoie à la Force noire de Charles Mangin) assoiffée de sexe. 16 Sur cette question LE NAOUR, Jean-Yves, « La faute aux “Midis” : la légende de la lâcheté des méridionaux au feu », dans Annales du Midi, octobre-décembre 2000, p. 499-515 et LE NAOUR, Jean-Yves, Désunion nationale. La légende noire des soldats du midi, Paris, Editions Vendémiaire, 2011. 17 Sur ce cas, OFFENSTADT, Nicolas, Les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective, Paris, Odile Jacob, 1999. p. 260, note 126. 18 ASHWORTH, Tony, Trench Warfare 1914-1918, The Live and Let Live System, London, Pan Books, 2000.

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|