|

|||||||

|

|

|||||||||||||||||

Une espionne nazie en rade de Brest : l'affaire Lydia Oswald

Sujet de deux bandes dessinées parues récemment, Lydia Oswald a fait en 2015 un retour dans l’espace public qui ne pouvait manquer d’interpeller. C’est ce qui a conduit le comité de rédaction d’En Envor, Revue d’histoire contemporaine en Bretagne à solliciter Fabien Lostec, doctorant au Centre de recherches historique de l’Ouest. Il en résulte un texte mettant parfaitement en perspective cette curieuse affaire et dévoilant par ailleurs de passionnantes perspectives de recherche. Par Fabien LOSTEC

Brest, 1935, en pleine période de montéedes fascismes1. Une ville, son port militaire et trois espions au service des nazis. Un seul des trois est reconnu coupable par la justice. Un ou plutôt une : Lydia Oswald2. Loin d’être la seule femme agent secret hitlérien, son parcours n’en demeure pas moins particulièrement intéressant. Mais autant le dire tout de suite : l’historien est souvent bien en peine de démêler la légende de la réalité lorsqu’il étudie ces hommes et ces femmes du secret. Par définition, les espions ne laissent que peu de traces. Dans le même temps, ils génèrent de nombreuses représentations qui sont autant de prismes déformants pour celui qui cherche à savoir qui ils sont réellement et quelle est leur véritable action. Par ailleurs, l’historiographie française des services secrets demeure très largement un angle mort. Si la connaissance du renseignement policier a fait d’énormes progrès ces dernières années, l’étude de son pendant militaire reste assez largement à écrire3. Ce silence est d’autant plus notable qu’il contraste avec l’abondance des travaux anglo-saxons et allemands sur le sujet4.

Une femme dans le monde du renseignement durant l’entre-deux-guerres Si l’espionnage est un sujet régulièrement conté dans les romans, les films ou les bandes-dessinées5, qu’en est-il réellement dans les années 1930, c’est-à-dire au moment même où une littérature mythologique et fantasmée se développe à ce sujet ? Développement et féminisation des services secrets Les premiers agents féminins ne furent pas recrutés à cette époque. Dès l’Ancien Régime, la femme est présentée comme un espion moins soupçonnable et qui court moins de risques. Cependant, la trace des premiers engagements date du XIXe siècle, lors de la naissance des services de renseignement. Alors que les gouvernements et les états-majors français restent méfiants à l’égard des espionnes, depuis la guerre de 1870, les Allemands les utilisent abondamment afin de surveiller les diplomates, les systèmes militaires ainsi que les différents plans de défense des pays voisins. Au XXe siècle, et notamment lors de la Première Guerre mondiale, les femmes sont de plus en plus nombreuses à pénétrer le monde de l’espionnage6. Comme les hommes, elles se voient confier la mission d’informer l’Etat sur des faits se déroulant en son sein mais aussi à l’extérieur.

Politiques et militaires à l’origine, les renseignements recueillis touchent très vite les domaines économique, culturel ou encore religieux. Le développement des services secrets épouse celui de l’appareil d’Etat aux XIXe et XXe siècles. Ils sont alors dépendants des régimes politiques qui en ont la charge. Ces derniers changeant régulièrement, les services secrets sont très souvent réorganisés. Dans le même temps, ils incarnent la continuité de l’Etat. Les soubresauts politiques ne modifient donc pas les pratiques quotidiennes de leurs agents, pas plus que les évolutions technologiques. Ce métier demeure marqué par de fortes habitudes. Chargés de la collecte du renseignement et du choix des moyens adaptés, les services secrets ne prennent pas de décisions. Ils se contentent de transmettre les informations aux autorités politiques compétentes. Cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas influer sur les choix des dirigeants, notamment en leur délivrant une information incomplète ou déformée. Cela ne signifie pas davantage que leur culture politique n’exerce aucune influence sur leurs comportements professionnels, bien au contraire. Ainsi, durant l’entre-deux-guerres, l’hostilité envers le communisme semble partagée dans les services de renseignement ouest-européens, ce qui peut expliquer qu’en Allemagne, de nombreux agents adhèrent aux idées nazies ou du moins poursuivent leur activité après l’arrivée au pouvoir d’Hitler. En France, les services de renseignement militaires et policiers, longtemps rivaux, collaborent étroitement durant une période où l’Etat est obsédé par les menaces communiste et nazie. Le renseignement nazi et la France C’est peut-être cette étroite collaboration qui permet de rapidement se rendre compte que l’Allemagne se réarme. En 1919, le traité de Versailles interdit toute activité allemande dans le domaine de l’espionnage. Le service de renseignement militaire est donc supprimé. En réalité, il survit clandestinement au sein du haut commandement militaire et réapparait officiellement en 1925. Les activités de renseignement contre la France connaissent alors une rapide expansion, qui s’accélère encore avec l’arrivée au pouvoir des nazis. La méfiance à l’encontre des Français ajoutée aux luttes d’influence entre l’armée et les organisations nazies en la matière expliquent très largement cette expansion : la France demeure un espace à conquérir pour les deux branches concurrentes du renseignement allemand. Du côté militaire, le renseignement est essentiellement organisé par l’Abwehr, organisme attaché à l’état-major de la Wehrmacht. Il se divise en trois sections que sont l’Abteilung 1, c’est-à-dire le service de renseignement à proprement parler, l’Abteilung 2 chargée d’organiser et d’exciter les tendances dissidentes telles que les minorités culturelles – comme en Bretagne – dans les pays espionnés et enfin l’Abteilung 3 à qui revient le contre-espionnage et la sécurité militaire. Dans les années 1930, trois postes principaux de l’Abwehr surveillent le territoire français. Ils sont basés à Münster, Wiesbaden et Stuttgart, avec pour mission d’étudier les questions aéronautiques, maritimes et coloniales. En 1935, l’Abwehr est donc une vaste et puissante organisation.

Mais la domination militaire sur le renseignement ne dure pas. Elle doit s’incliner devant les organismes nazis qui remplissent des tâches similaires. Le 24 juin 1933, une circulaire annonce l’établissement d’agences à l’étranger par la police secrète d’Etat de Berlin. A partir des agences installées à Paris, Strasbourg et Metz, les espions nazis construisent un véritable réseau d’information, surtout en Alsace-Lorraine. Nombreux sont les agents hitlériens qui fréquentent la France et qui ont réussi à se fondre dans la population. Si la présence nazie est perceptible hors des « marches » françaises depuis le début des années 1930, la découverte de plusieurs cas d’espionnage en Alsace-Moselle et dans les ports militaires telles que les affaires Nikolachessik et Paul Rolland à Toulon, August Schopp à Metz, Joseph Lorbach à Sarreguemines, Sophie Drozdt à Saint-Avold et Lydia Oswald à Brest rappelle avec force le dynamisme de l’espionnage hitlérien en France.

De la Suisse alémanique à Brest : l’itinéraire singulier d’une espionne Arrêtée en gare de Brest le 2 mars 1935, un peu plus d’un mois après son arrivée dans la ville et alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre Paris par le train de 6 heures, Lydia Oswald est placée en détention préventive. Dès lors, un dossier de procédure judiciaire est ouvert pour tentative d’espionnage. Cette source est à privilégier pour qui souhaite effectuer une histoire sociale et professionnelle des espions. Malheureusement, la plupart des dépositions ou des interrogatoires qui composaient celui de Lydia Oswald ont disparu dans le souffle des bombardements dont le port breton fut la cible à la Libération. Seuls quelques papiers sont aujourd’hui conservés7. Tentons cependant de les mettre à profit en les confrontant à la bibliographie disponible et à la presse de l’époque8. Une espionne formée par un mythe Lydia Oswald est née le 13 septembre 1906 à Saint-Gall, en Suisse alémanique, dans une famille modeste. Même si l’hypothèse est à manier avec précaution, nous pouvons penser qu’elle est formée au métier du renseignement par un agent très célèbre, Elisabeth Schragmüller, plus connue sous le nom de « mademoiselle Docteur ». Celle-ci a dirigé le service « France » du centre d’espionnage allemand d’Anvers, l’Ast III B, entre 1915 et 1918. Ce centre est alors rattaché à l’Abteilung III B mentionné plus haut. Elisabeth Schragmüller est restée dans les mémoires pour avoir assuré la formation d’une espionne autrement plus célèbre que Lydia Oswald : Mata Hari. Personnages fantasmatiques décrits par les hommes de l’espionnage, bien plus que réalités, ils démontrent à quel point secret et sexualité sont liés dans les représentations de l’époque. Dans ses Souvenirs, le magistrat qui a instruit le procès de Mata Hari, Pierre Bouchardon, nous dit que Fräulein Doktor « fume des cigarettes russes et montre complaisamment ses mollets en croisant ses jambes. Nul ne discute ses ordres qu’elle ne répète jamais. Les colonels lui parlent la main à la visière de leur casquette et talons joins. De temps en temps, elle joue avec un browning qu’elle tire de sa poche ou bien elle caresse, d’une main lourdement chargée de bagues, le pommeau d’une cravache9 ». Le mythe de « mademoiselle Docteur » s’explique tant par son itinéraire singulier que par la fascination ambiguë qu’elle exerce. Après avoir passé ses années de jeunesse au couvent, elle tombe amoureuse à dix-sept ans d’un militaire qui ne tarde pas à l’abandonner. Cette femme fatale simultanément effrayante et attirante, qui commande aux hommes, est un « fantasme masochiste »11. Cette image contradictoire de la femme espionne se diffuse largement dans les romans publiés dans l’entre-deux-guerres. D’un côté, grâce à leur nature, les femmes sont présentées comme de très bonnes espionnes par leur goût de l’intrigue, leur capacité à contrôler leur sexualité et à jouer des rôles. De l’autre, cette fois à cause de leur nature, elles sont inaptes à exercer cette profession car irrationnelles, trop scrupuleuses et insuffisamment concernées par l’amour de la patrie. Aussi, elles manquent de persévérance, de patience, et elles ne savent pas maîtriser leurs émotions11. S’il est impossible que mademoiselle Oswald ait intégré le centre d’Anvers durant la Première Guerre mondiale en raison de son trop jeune âge, elle rencontre probablement sa formatrice durant l’entre-deux-guerres. D’après certains historiens, Elisabeth Schragmüller appartient alors au service de sécurité de la SS. Chargée de tous les renseignements relatifs à l’étranger, elle aurait formé une section d’agents secrets, dont Lydia Oswald.

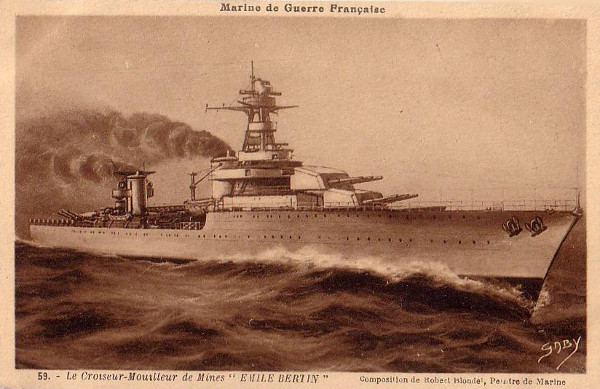

Seconde hypothèse, non exclusive de la première, celle-ci aurait intégré le centre du service de renseignement allemand de Lindau en Suisse, réservé à la formation des agents féminins. Ce centre, très proche de son lieu de naissance, recrute presque exclusivement à l’intérieur des frontières helvétiques12. Lors d’une formation rapide, allant de quelques semaines à un peu plus de trois mois, elle y aurait appris le maniement des codes, des encres sympathiques, étudié la topographie ou s’y serait entrainé à la reconnaissance des armes. Sans doute est-elle choisie pour sa maitrise des langues, qu’elle a pu acquérir dans son pays de naissance, carrefour linguistique. Son intelligence, sa détermination dans l’action, sa volonté de s’affirmer dans la société ou la beauté dont elle use lorsqu’elle se trouve à Brest, peuvent également être des atouts. Si elle ne paraît pas coupée de tout réseau familial puisqu’au moment de son procès nous savons qu’elle a une sœur et que sa mère est encore vivante, Lydia Oswald est, comme de nombreuses espionnes, une femme seule. Elle est célibataire et n’a pas d’enfants. Maintenant, quelles raisons l’ont poussée à s’engager ? Si nous ne savons rien de ses motivations profondes, on peut une fois encore la replacer dans son contexte et s’appuyer sur ce que nous savons d’autres espionnes pour qui la tentation de l’aventure, l’adhésion à l’idéologie nationale-socialiste mais aussi l’appât du gain ou la contrainte expliquent l’entrée dans le monde de l’espionnage. Un agent en mission En 1934, Lydia Oswald fait un premier séjour en France. Selon le journaliste de L’Ouest-Eclair Rémi Ménoret, elle aurait proposé ses services au 2e bureau. Dès lors, elle est filée par le contre-espionnage français qui ne la perd plus de vue jusqu’au jour de son arrestation. Cela nous permet de bénéficier de nombreuses informations sur sa carrière d’espionne, relayées par la presse locale. Les papiers des journalistes reflètent parfaitement les représentations dominantes de l’époque. Une seule motivation est alors mise en avant : l’espionne allemande serait une femme prête à tout pour cumuler les bénéfices, notamment en pratiquant le double-jeu. Lydia Oswald aimerait cette « vie agréable et facile » lui permettant de gagner beaucoup d’argent sans faire beaucoup d’efforts. Dans l’article daté du 9 septembre 1935, on apprend que Lydia Oswald aurait pénétré les milieux de la Société des nations (SDN), où elle est surnommée « Miss Switzerland », grâce à un homme devenu son fiancé13. Par la suite, elle rejoint l’Angleterre et les Etats-Unis. Or, dès 1935, elle débarque au Havre à bord du Champlain. Elle se rend dans le port militaire de Toulon et passe quelque temps à Paris avant de rejoindre le port du Ponant. La police locale est immédiatement prévenue de son arrivée par les services du contre-espionnage. C’est dans le train qui la mène dans la ville finistérienne, le 21 janvier 1935, qu’elle fait la connaissance de l’enseigne de vaisseau de 1e classe René Guignard, alors âgé de 29 ans14. Elle se dit journaliste et devient son amie afin de pénétrer plus facilement les milieux de la Marine brestoise. Une fois installée dans un des hôtels les plus cossus de la ville, elle se fond très rapidement dans le paysage local. Elle parle très bien le français, avec un léger accent étranger, promène régulièrement son chien et fréquente divers restaurants du centre de la ville. Cette femme blonde, à la fois « simple » et « élégante », « belle » mais « se maquillant peu », a toutes les qualités de l’espionne selon les journalistes : elle est capable de se faire remarquer des hommes sans pour autant éveiller les soupçons. Ainsi, son idylle avec René Guignard lui permet de monter à bord du croiseur Emile Bertin, sans doute avec quelques desseins à l’esprit.

L’enseigne de vaisseau parti en mer, Lydia Oswald se rapproche du lieutenant Jean de Forceville, né le 22 juillet 1906. Il sert sur le La Galissonnière, un croiseur en cours de construction à Brest. L’espionne l’aurait rencontré quelque temps auparavant lors dubal de la Marine, à l’opéra de Paris. Devenus amants, ils dînent fréquemment au restaurant de l’hôtel dans lequel l’espionne a pris ses quartiers. Ils fréquentent également l’appartement du lieutenant, situé rue d’Aiguillon. Tout cela sous l’œil attentif des inspecteurs de la police spéciale. L’arrestation D’après Henri Navarre, l’arrestation intervient suite à un renseignement fourni par l’agent W2 Gassmann15. Il précise aussi qu’elle est prise en flagrant délit dans un hôtel brestois alors qu’elle s’apprête à transmettre aux Allemands plusieurs documents relatifs aux réserves de carburant et aux sous-marins français. Le flagrant délit n’est pas avéré, l’arrestation s’effectuant en gare de Brest. Une fois les espions arrêtés, les services de renseignement auxquels ils appartiennent ne leur offrent que peu de soutien. Ils doivent demeurer inconnus afin d’éviter la compromission de leurs mandataires. C’est sans doute le cas de Lydia Oswald qui ne reçoit plus aucune lettre à compter du 2 mars 1935. Durant les semaines qui suivent, les journalistes se plaignent des maigres renseignements fournis par les enquêteurs. Tantôt agacés, tantôt fiers de conter la façon dont ils ont obtenu des informations, ils sont très intéressés par ce cas d’espionnage. De la gare de Brest, Lydia Oswald et Jean de Forceville sont immédiatement conduits devant le commissaire de la Sûreté nationale. La première chose que remarquent les policiers est la valise de l’espionne. Celle-ci est couverte de « papillons multicolores » qui démontrent s’il en était besoin que sa propriétaire a beaucoup voyagé16. A en croire les renseignements dont les journalistes disposent et qui semblent brouiller leur imaginaire genré, Lydia Oswald est à ce moment très calme. Devant les pièces retrouvées dans sa valise, dont un questionnaire portant sur les bâtiments de guerre en construction à Brest, elle avoue avoir été missionnée pour obtenir des renseignements mais précise n’avoir rien envoyé. A l’inverse, le lieutenant de vaisseau est affolé lorsqu’il apprend que sa maîtresse est une espionne au service de l’Allemagne et à la vue de son commandant, présent aux côtés du commissaire. Les rédactions de L’Ouest-Eclair et de La Dépêche de Brest précisent très rapidement que cet homme, issu d’une « riche et vieille famille française » est au-dessus de tout soupçon. Cela ne l’empêche pas de tenter de mettre fin à ses jours et par conséquent d’être conduit à l’hôpital maritime. De son côté, mademoiselle Oswald, après un court interrogatoire au palais de justice, est dirigée vers la prison du Bouguen. Les journalistes se pressent sur le chemin qu’emprunte la voiture qui la transporte, mais celle-ci se cache pour éviter d’être prise en photographie. Plusieurs journaux notent que l’affaire est internationale. Suivie en Angleterre, elle devrait selon eux permettre de repérer de nombreux espions allemands et leurs complices dont les noms et les numéros de boîtes postales ont été relevés dans la correspondance de l’inculpée.

Lydia Oswald face à la justice Durant le temps de l’instruction, la curiosité et le mystère ne cessent de s’amplifier. En outre, son courrier est saisi. Un certain « docteur » lui écrit en allemand depuis Leipzig afin de la remercier des renseignements fournis. Une preuve qui va clairement à l’encontre de la défense choisie par l’inculpée. Faut-il penser que ce « docteur » n’est autre qu’Elisabeth Schragmüller, mentionnée plus haut ? Rien ne permet de le confirmer. Toujours est-il que ce « docteur » n’est pas le seul à avoir écrit à Lydia Oswald. Un autre agent allemand lui fait parvenir un message codé depuis Genève contenant cette phrase : « Merci pour les œufs de la poule d’Emile, mais il s’occupe des tuyaux ». Il s’agirait d’un remerciement pour les informations obtenues lors de son embarquement à bord de l’Emile Bertin. Cependant, compte tenu de la spécialité de René Guignard, l’espionne est invitée à obtenir davantage de renseignements se rapportant aux torpilles. Si les informations transmises par Lydia Oswald semblent d’un faible intérêt, cela ne l’empêche pas d’être rémunérée par l’Allemagne. 5 000 francs lui appartenant sont ainsi saisis. Nous savons également que l’espionne a envoyé plusieurs lettres en express et des télégrammes à Paris et en Suisse durant les semaines qui ont précédé son arrestation. Une instruction et des rumeurs Afin de mieux connaître l’activité de l’agent allemand, les perquisitions se multiplient, à commencer par celle de l’appartement de son amant, Jean de Forceville. Décevante en ce qui concerne l’enquête pour espionnage, elle permet aux policiers de mettre la main sur de l’opium. Et aux journalistes d’émettre des hypothèses. L’un d’entre eux suspecte Lydia Oswald d’avoir drogué le lieutenant de vaisseau pour arriver à ses fins17. Plus sérieusement, il apparait que de Forceville était un fumeur régulier, fait pour lequel il est par la suite poursuivi dans une procédure disjointe. Une autre perquisition est effectuée à Saint-Malo, dans l’hôtel particulier d’un officier de marine chez lequel le couple a séjourné une quinzaine de jours avant son arrestation. Et une nouvelle fois, l’enquête ne prend pas la direction escomptée. Si l’officier de marine n’a finalement rien à se reprocher, ce ne serait pas le cas d’une danseuse-entraineuse au nom à consonance germanique. Le couple aurait fréquenté les mêmes établissements que cette dernière durant son séjour malouin et celle-ci aurait rejoint Brest quelques heures après Lydia Oswald et le lieutenant de Forceville. Elle parait aussi suspecte car elle a expédié des colis à un habitant de Metz dont le nom est aussi d’origine allemande. Quelques jours plus tard, la danseuse est finalement mise hors de cause. Elle envoyait des pots de confiture et des bas de soie usagés à sa mère !

Comme on peut le voir, les rumeurs les plus folles remplacent parfois les informations vérifiées. En mars 1935, des voisins de Jean de Forceville témoignent avoir vu une voiture s’arrêter devant le domicile de l’officier vers 2 h 30 la nuit ayant précédé la tentative de départ du couple. Lydia Oswald serait descendue discrètement et aurait remis un paquet au chauffeur de l’automobile. Ils auraient alors discuté quelque temps en langue étrangère. En réalité, le véhicule n’est autre que le bus chargé d’amener le couple en gare de Brest et venu le chercher, non pas à 2 h 30 mais à 5 h 30. L’attitude de l’espionne en prison est un autre sujet de curiosités et de fantasmes. Une fois encore, les clichés se succèdent à longueur de papiers. Bien que Lydia Oswald ne se plaigne pas, elle semble mal supporter la détention et tenterait de se faire porter pâle. Alors que la « belle Allemande » accorderait le plus grand soin à sa toilette, sa détention n’est pas un long fleuve tranquille. Le 18 juillet 1935, avec ses codétenues, elle est obligée de quitter la prison maritime de Pontaniou, dans laquelle elle est dorénavant incarcérée, à cause d’un incendie. L’espionne est alors confiée à la garde des femmes des surveillants, réfugiées dans un lavoir couvert de la prison. Cet événement passé, l’inculpée serait revenue à l’essentiel selon la presse : son paraître. Après avoir longuement hésité afin de savoir si elle devait porter son chapeau lors de son procès, elle n’aurait pas oublié de faire appel à une coiffeuse avant l’ouverture des débats. Un procès de genre Ceux-ci débutent le 10 septembre 1935. Pas moins d’une quinzaine de militaires sont mobilisés pour contenir une foule nombreuse et curieuse, très largement composée de femmes comme ne manque pas de le relever les journalistes. Des femmes « furies de prétoires » qui ne sont pas sans rappeler les tricoteuses « furies de guillotine » durant la Révolution française; une image qui permet de relever l’anormalité d’une situation où des femmes viennent assister à des débats portant sur l’intérêt de la nation, entre manœuvres politiques et secrets militaires. Le premier jour est consacré à la lecture de l’acte d’accusation et à l’audition des quinze témoins convoqués dans cette affaire. Ces mêmes journalistes nous apprennent que la population présente est déçue car les inculpés pénètrent dans la salle d’audience par une porte dérobée18. Très vite, la décision est prise de juger à huis-clos. Preuve des enjeux et des tensions drainés par cette affaire, le commissaire du gouvernement, M. Huau, considère que la publicité des débats est dangereuse pour l’ordre public et la défense nationale. Le Français René Guignard est en effet accusé d’avoir sciemment aidé mademoiselle Oswald dans son activité, alors qu’il connaissait ses intentions. Il lui aurait facilité la recherche de renseignements secrets qu’elle avait pour mission de recueillir en l’introduisant à bord de L’Emile Bertin. De Forceville est de son côté suspecté d’avoir favorisé les entreprises d’espionnage de la Suissesse en mettant à sa disposition, à plusieurs reprises, son appartement brestois dans lequel se trouvaient des documents secrets. Surtout, il l’aurait autorisée à en prendre connaissance. Si les documents retrouvés dans les archives sont trop succincts pour en dire davantage, des questions méritent toutefois d’être posées. Ces deux marins avaient-ils quelque chose à gagner en collaborant avec Lydia Oswald ? Connaissaient-ils ses véritables objectifs ? Se sont-ils laissés charmer ?

Dans les journaux, les détails sur le physique et l’attitude de « l’espionne aryenne » sont bien plus nombreux que ceux portant sur ses deux coinculpés. D’une part, de Forceville est décrit comme un homme maigre, à la fois déprimé par tous ces événements et digne, de l’autre Guignard est peint comme une personne élégante ne montrant aucune émotion. Enfin Lydia Oswald est « svelte dans son tailleur marron » et « souriante », comme si elle ne semblait pas comprendre la gravité des faits qui lui sont reprochés. Le correspondant semble déçu lorsqu’il s’aperçoit que l’inculpée n’est pas blonde mais « châtain clair ». Par ailleurs, les faiblesses qui seraient liées à son sexe sont scrutées. Elle ne souhaiterait pas être photographiée car elle n’est pas photogénique. Ses doigts trembleraient et témoigneraient d’une réelle angoisse devant un tribunal essentiellement composé de militaires. Cependant, elle ne craque pas, ne pleure pas et ce malgré l’alerte que le correspondant a cru percevoir. Sa mentalité est également soumise à l’analyse journalistique. Mais là encore, les poncifs se multiplient. Nous apprenons que derrière son sourire et son apparente ingénuité se cache un caractère machiavélique. Des verdicts différenciés Dans un premier temps, le conseil de guerre, à la majorité de quatre voix contre trois, reconnaît Lydia Oswald non coupable d’espionnage pour s’être introduite dans le but de se procurer des renseignements secrets intéressant la défense nationale à bord des bâtiments Diderot et Emile Bertin. Mais les juges précisent que l’inculpée a pu approcher une catapulte et des tubes lance-torpilles. De la même manière, elle n’est pas reconnue coupable de s’être procurée des renseignements concernant les lieux de stationnement des 5e régiment d’infanterie et 5e régiment du génie. Toutefois, le lendemain, Lydia Oswald est reconnue coupable à l’unanimité des voix du délit de tentative d’espionnage prévu par l’article 8 de la loi du 26 janvier 1934. En se rendant à Brest au début de l’année 1935 munie d’instructions émanant d’agents allemands – qui lui fournissent également de l’argent – dans le but de fournir des renseignements secrets qui intéressent la défense nationale, elle a fauté. Sans que nous en sachions davantage, les magistrats notent que son voyage à Brest et ses agissements sur place furent des plus suspects. Selon les juges, ses relations personnelles et suivies avec les officiers de marine de Forceville et Guignard témoignent du fait que sa tentative d’espionnage a reçu un « commencement d’exécution ». Et si elle n’a pas réussi à mener à bien son projet, ce n’est que par des circonstances indépendantes de sa volonté, relève le conseil de guerre. Sans connaître précisément le scénario de l’audience, nous pouvons émettre quelques hypothèses sur ce que fut la défense de l’inculpée, assurée par Me Le Gog, bâtonnier du barreau de Brest. A lire les procès-verbaux des inculpées d’espionnage, celles-ci privilégient certains moyens de défense comme l’ignorance des conséquences de leurs actes, leur mauvaise compréhension des enjeux politiques dans lesquels s’insère leur action, leur naïveté, leur insouciance, la contrainte qui pesait sur elles ou encore leur action guidée par l’amour d’un homme les manipulant. Dans le cas présent, Lydia Oswald semble avoir mis en avant l’image de la femme amoureuse. Elle dit aux juges avoir pensé arrêter l’espionnage pour se marier avec Jean de Forceville. Cette stratégie de défense a-t-elle eu un impact sur leur décision ou se sont-ils souvenus que l’espionne n’avait pas hésité à se fiancer pour pénétrer les milieux de la SDN avant de disparaître quelque temps plus tard ? Nonobstant, son sexe et l’imaginaire qui y est lié ont probablement joué en sa faveur. Quand l’accusé est une femme, les sentiments ont tendance à prendre le pas sur la raison. La société n’accepte guère que la femme soit criminelle. Repoussante ou aguichante, ces deux images utilisées par les commentateurs témoignent d’un phénomène renié et incompris comme le démontrent également les mots utilisés par les journalistes, cherchant à résumer Lydia Oswald le dernier jour du procès : une femme qui est « d’une autre race » et qui est « si curieuse »19. Le 11 septembre 1935, après deux heures de délibération, Lydia Oswald est finalement condamnée par le conseil de guerre maritime permanent de Brest à une peine relativement légère de neuf mois de prison et à verser 5 000 francs au Trésor. Quant aux deux officiers français, le tribunal les acquitte, répondant ainsi à la demande formulée par leurs défenseurs. La décision et l’emploi du terme de « relations suivies » avec la coupable démontrent que les juges ont estimé que ces deux derniers furent séduits par la Suissesse, sans avoir connu ses motivations. Ils n’ont donc pas agi dans le but de nuire à la défense nationale. René Guignard n’a pas pris au sérieux les quelques révélations faites par mademoiselle Oswald quant à ses motivations réelles et Jean de Forceville n’en a tout simplement pas été informé. D’ailleurs, dès le début de l’enquête, ils furent placés au-dessus de tout soupçon par les journalistes. Interrogée, Lydia Oswald admet que les deux Français n’étaient pas au courant de son activité et s’excuse de les avoir compromis. Elle précise même qu’elle a été sauvée par ces deux officiers. Cela n’empêche pas le lieutenant de Forceville de se suicider quelques mois après cette affaire qui l’a profondément ébranlé.

Après avoir pris en compte la détention préventive effectuée et purgé le reste de sa peine à la prison de Pontaniou, Lydia Oswald est libérée à la fin de l’année 1935. Faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, elle quitte Brest le 2 décembre à 4 heures du matin. Elle se rend sous bonne escorte vers une autre gare du département, sans doute celle de Châteaulin. Tout est fait pour ne pas créer de troubles à l’ordre public. Elle rejoint Nantes, Lyon puis Annemasse et arrive finalement à Genève le 3 décembre. Selon un journaliste présent en Suisse, elle semble fatiguée et marquée par la prison. Elle prend néanmoins le temps de répondre à quelques questions et précise que l’affaire brestoise n’est qu’une « stupide plaisanterie » et qu’elle n’a jamais eu l’intention de se livrer à l’espionnage20. Interrogée par la police de sûreté genevoise, elle gagne ensuite Zurich afin d’y retrouver sa mère et sa sœur. Cette affaire qui semble parfois relever davantage du roman que de la réalité, comme n’ont cessé de le noter les journalistes français, prend fin. D’ailleurs leurs homologues anglais ne s’y sont pas trompés. Ils n’ont pas attendu la libération de Lydia Oswald pour solliciter sa famille afin de s’assurer de l’exclusivité des éventuels mémoires de l’espionne.

Le cas Oswald a créé une vive émotion dans la ville de Brest et demeure une référence pour la presse locale. Le 15 avril 1938, plus de trois ans après l’arrestation de l’espionne, on peut lire dans L’Ouest-Eclair qu’ « une émule » de Lydia Oswald a été condamnée à Paris. La veille, l’Allemande Irène Welsa, dactylographe, rattachée au même centre d’espionnage que mademoiselle Oswald, celui de Lindau, a en effet écopé de 15 mois de prison et 500 francs d’amende par la 10e Chambre correctionnelle de la Seine. Les différents cas d’espionnage au féminin sont dorénavant lus au prisme de l’affaire Lydia Oswald, preuve s’il en est de la forte empreinte laissée par cette dernière dans les mémoires locales. Sans doute est-ce lié à l’impressionnante couverture médiatique dont l’inculpée a bénéficié durant tout le temps de l’instruction. Quitte à en oublier d’autres cas d’espionnage. Entre lassitude des lecteurs et déception des journalistes suite à la « montagne [Oswald] qui a accouché d’une souris [Lydia] », une autre affaire passe quasiment inaperçue à l’époque et ne bénéficie que de quelques lignes dans l’édition du journal L’Ouest-Eclair du 26 septembre 1935. Ce papier nous apprend que Muller, un père de famille bavarois marié à une Brestoise, est arrêté dans le courant de l’année 1934. Se disant originaire d’Alsace-Lorraine, l’Allemand travaille en réalité pour le régime nazi. Suspecté par la police spéciale qui le suit depuis plusieurs mois, il est chargé d’espionner l’arsenal. Mais aucune preuve ne peut le convaincre d’espionnage. Seule son entrée illicite dans une enceinte interdite au public avec l’usage d’un faux nom et d’une fausse qualité peut être retenue contre lui. Sans présager de la future condamnation à son endroit, le journaliste pense qu’une fois le procès passé, l’inculpé et sa famille seront « refoulés au-delà du Rhin »21. Visiblement ce cas suscite beaucoup moins de curiosité et charrie un imaginaire bien moins prolixe que celui de la belle espionne au service des nazis. Fabien LOSTEC Doctorant, CERHIO-CNRS UMR 6258

1 Je tiens à remercier très chaleureusement Yann Lagadec, pour sa relecture et ses conseils très précieux. 2 Trois ouvrages évoquent très succinctement Lydia Oswald mais sont utiles afin de mieux la replacer dans son environnement ou le contexte dans lequel elle a évolué. Il s’agit de LACROIX-RIZ, Annie, Le choix de la défaite. Les élites françaises dans les années 1930, Paris, Armand Colin, 2e édition, 2010, p. 154 ; l’ouvrage de l’ancien officier du service de renseignement (SR) NAVARRE, Henri Le service de renseignements 1871-1944, Paris, Plon, 1978, p. 89 ; et RUFFIN, Raymond, Les espionnes du XXe siècle, Chaintreaux, France-Empire Monde, 2013, p. 42. Notons qu’une photographie de Lydia Oswald est présente dans le cahier central de ce dernier ouvrage. Toutefois l’auteur cite de nombreux noms sans donner de références, ce qui invite à considérer les données fournies avec prudence. 3 Concernant l’historiographie du sujet, voir notamment : FORCADE, Olivier, « Histoire militaire et renseignement : état des recherches », in LACOSTE, Pierre (dir.), Le Renseignement à la française, Paris, Economica, 1998, p.49-78 du même, « Objets, approches et problématiques d’une histoire française du renseignement : un champ historiographique en construction », Histoire, économie, société, 2012/2, p. 99-110 ; LAURENT, Sébastien, « Pour une autre histoire de l’Etat. Le secret, l’information politique et le renseignement », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°83, juillet-septembre 2004, p. 175-184. 4 Le lecteur désireux d’en savoir plus sur l’espionnage et les ouvrages qui nous ont permis d’écrire ce texte pourra consulter avec profit : LAURENT, Sébastien, « Les services secrets », in DUCLERT, Vincent, et PROCHASSON, Christophe (dir.), Dictionnaire critique de la République, Paris, Flammarion, 2002, p. 793-798 ; PORCH, Douglas, Histoire des services secrets français, Paris, Albin Michel, 2 tomes, 1997 [1995 pour la version anglaise], et principalement le tome 1 : de l’affaire Dreyfus à la fin de la Seconde Guerre mondiale ; FORCADE, Olivier, et Laurent, Sébastien, Secrets d’Etat. Pouvoirs et renseignement dans le monde contemporain, Paris, Armand Colin, 2005 ; SOUTOU, Georges-Henri, FREMEAUX, Jacques, et FORCADE, Olivier (dir.), L’exploitation du renseignement en Europe et aux Etats-Unis des années 1930 aux années 1960, Paris, Economica, 2001 ; ALBERTELLI, Sébastien, Les services secrets du général de Gaulle. Le BCRA 1940-1944, Paris, Perrin, 2009 ; JACKSON, Peter, France and the Nazi Menace : Intelligence and Policy Making, 1933-1939, Oxford, Oxford UP, 2000 ; KITSON, Simon, Vichy et la chasse aux espions nazis (1940-1942). Complexités de la politique de la collaboration, Paris, Autrement, 2005 ; DEWERPE, Alain, Espion, une anthropologie historique du secret d’État contemporain, Paris, Gallimard, 1994 ; ou encore ANTIER, Chantal, WALLE, Marianne, et LAHAIE, Olivier, Les espionnes dans la Grande Guerre, Rennes, éditions Ouest-France, 2008. 5 En ce qui concerne l’affaire Lydie Oswald, mentionnons les deux albums jumeaux de BRIAC, Quitter Brest (avec également deux nouvelles de COQUIL, Yvon), Nantes, Sixto, 2015 et BRIAC, Avel reter, Brest, Nadoz-Vor Embannadurioù, 2015. 6 FORCADE, Olivier, « L’espionnage féminin ou un nouvel héroïsme au combat en 1914-1918 », in NIVET, Philippe, et TREVISI, Marion (dir.), Les femmes et la guerre de l’Antiquité à nos jours, Paris, Economica, 2010, p. 361-373. 7 Le dossier de procédure a pu être consulté au dépôt des Archives de la justice militaire (DAJM) situé au Blanc. 8 De son arrestation au jugement et même au-delà, Lydia Oswald est très fréquemment évoquée dans L’Ouest-Eclair et La Dépêche de Brest. A titre d’exemples, nous pouvons citer les articles parus quotidiennement du 3 au 9 mars, les 15 et 18 mars, les 11 et 12 avril, le 19 juillet, les 9, 10, 11 et 26 septembre, le 28 novembre, les 3 et 4 décembre 1935, le 14 juin 1936 ou le 15 avril 1938 dans L’Ouest-Eclair ; ainsi que ceux parus le 4 mars 1935 et les 11 et 12 septembre 1935 dans La Dépêche de Brest. De nombreuses photographies de l’inculpée y figurent. 9 BOUCHARDON, Pierre, Mes souvenirs, Paris, Albin Michel, 1953, p. 297, cité in DEWERPE, Alain, Espion… op. cit., p. 164. 10 DEWERPE, Alain, Espion… op. cit., p. 164. 11 Ibid., p. 163. 12 C’est ce que dit NAVARRE, Henri, Le service de renseignements…, op. cit., p. 89. 13 L’Ouest-Eclair, 9 septembre 1935. 14 René Guignard est né à Digne le 20 juin 1905. 15 Un agent W2 est un espion adverse, retourné par le contre-espionnage français. 16 L’Ouest-Eclair, 4 mars 1935. 17 La Dépêche de Brest, 4 mars 1935. 18 L’Ouest-Eclair, 12 septembre 1935 ; L'Express du Midi, 11 septembre 1935. 19 Ibid. 20 L’Ouest-Eclair, 4 décembre 1935. 21 Sans faire de Brest un « nid d’espions », d’autres affaires d’espionnage s’y sont déroulées dans les années 1930. Voir par exemple GOURLAY, Patrick, Nuit franquiste. L’attaque du sous-marin républicain C-2, 1937, Spézet, Coop Breizh, 2013. En août 1937, fuyant l'avancée franquiste, un sous-marin de la flotte gouvernementale, le C-2, se réfugie en rade de Brest. Un commando franquiste, aidé de membres de l'extrême droite française, tente alors de s'emparer du submersible. En face, le Brest ouvrier et communiste se mobilise pour protéger le C-2 avec l'appui des anarchistes locaux et même d'agents secrets de la Confédération nationale du travail (CNT) espagnole arrivés sur place. Les autorités françaises, quant à elles, surveillent le sous-marin. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 1937, elles sont témoins de l'échec du coup de force franquiste contre le C-2 où l'un des assaillants est tué. Tout le commando en fuite est finalement arrêté dans la journée aux environs de Bordeaux. |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|