Les Bretons du Havre

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer à plusieurs reprises le destin des Bretons de Paris : une communauté en diaspora « montée à la capitale », dont le cœur se situe au quartier Montparnasse et qui a pour symbole une Duchesse élue chaque année lors d’une manifestation culturelle. Pour autant, Paris n’est pas la seule ville à avoir accueillie des Bretons aux XIXe et XXe siècles. On en trouve également un grand nombre dans la ville du Havre, puisqu’elle « est probablement après Paris, celle qui reçoit le plus de Bretons immigrés », selon un article du Moniteur des Côtes-du-Nord en date du 21 août 1915.

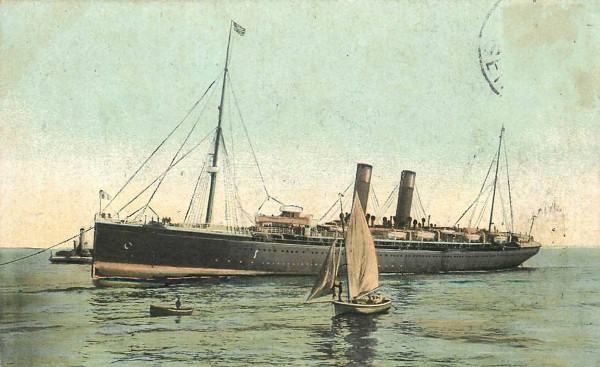

|

| La paquebot La Bretagne arrive au port du Havre. Carte postale. Collection particulière. |

Il est peu de dire qu’au XIXe siècle, Le Havre a connu un réel essor économique – centré autour des activités maritimes : commerce et construction navale – et démographique. Alors qu’au milieu du siècle, la ville compte environ 60.000 habitants, ce chiffre dépasse les 100.000 au recensement de 1881, puis les 150.000 aux alentours de la Première Guerre mondiale. Ce « boom » démographique n’est bien entendu compréhensible que par l’arrivée massive de populations migrantes. Les Bretons en forment l’une des communautés les plus importantes, en provenance « du Léon et du Trégorrois, ces deux régions qui alimentent le plus la petite Bretagne havraise ».

L’article nous apprend que les Bretons « ont un quartier spécial, la paroisse Saint-François ». La formule est sans doute exagérée, puisqu’elle pourrait sous-entendre – consciemment ou inconsciemment ? – qu’il existerait un « ghetto breton » au Havre. Ce regroupement s’explique très bien par la proximité du quartier Saint-François avec les différents bassins du port : une proximité domicile-travail donc… Un endroit décrit comme « le plus vieux quartier de la ville, aux maisons hautes, noires et sans air, aux ruelles sombres, presque impraticables. » L’église de la paroisse est également devenue l’un des points de ralliement de la communauté. D’après l’abbé Elie Gautier, fondateur de la Mission bretonne à Paris en 1947 et titulaire d’un doctorat en histoire en 1950, le curé de la paroisse havraise au tournant des XIXe et XXe siècles – l’abbé Gallic – a longuement décrit les conditions de vie de ses ouailles bretonnes.1 Les Bretons sont abondamment décrits comme des « hommes de peine », qui « travaillent sept jours par semaine et cinquante-deux semaines par an ». La société industrielle et capitaliste du Havre est sous le feu des critiques de ces hommes d’églises : « l’homme paraît devenir ici une machine qui doit travailler douze heures par jour, jusqu’à ce qu’elle soit usée et hors d’état de nuire ». Alors, toujours d’après l’abbé Gallic, les ouvriers bretons se retrouvent au rebus au sein des hôpitaux du Havre.

|

| Carte postale. Collection particulière. |

Cette misère, faite « d’intempérance, de chômage et de maladie », s’accroît avec l’arrivée de la guerre en 1914. Sans les hommes, et le fruit de leur labeur, ce ne sont pas moins de « 200 familles bretonnes [qui] sont dans la plus pénible détresse ». Alors que la Sécurité sociale n’existe pas, ce sont très souvent des associations communautaires, laïques ou religieuses, qui prennent en charge le soutien des plus pauvres : en 1875, l’Aumônerie bretonne est créée dans la ville du Havre, puis en 1909, l’association laïque des Bretons du Havre. Sur le même schéma que pour les associations bretonnes de Paris, elles ont pour but de « placer » les nouveaux arrivants, d’œuvrer en matière sociale par des systèmes de mutuelles, mais aussi d’animer la vie culturelle de la communauté. Mais lors de la Grande guerre, cette aide associative semble insuffisante, c’est pourquoi l’auteur de l’article en appelle aux Bretons restés sur leurs terres natales :

« La Bretagne ne peut laisser ses enfants sans secours ; beaucoup de ceux-ci ont encore quelque fierté qui les retient : ils ne veulent pas demander ou ne savent pas à qui s’adresser. Et pourtant que de fois n’ont-ils pas tourné leurs regards vers la mère-patrie. On nous a oubliés, me disait une pauvre femme chargée de six jeunes enfants. Non, on ne les a pas oubliés, les émigrés.

Je suis certain que M. le Curé de la paroisse Saint-François, qui connaît si bien ses Bretons, accueillerait avec joie les offrandes qu’on voudrait bien, pour eux, lui envoyer ; elles lui permettraient de soulager bien des misères cachées. C’est un devoir de solidarité que la Bretagne doit à ses enfants. »

Sans nier les difficultés économiques et sociales réelles vécues par de nombreux Bretons – tant en Bretagne, qu’en migration – à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe, il nous faut noter avec quelle emphase misérabiliste est décrite ici la population bretonne. Joseph Desportes, un historien breton qui a soutenu une thèse sur les Côtes-du-Nord en 1913 et dont les propos sont rapportés par l’abbé Gautier, juge de la sorte les migrants bretons : « C’est ainsi qu’à Paris, au Havre, ils forment de véritables colonies, mais, hélas ! ce sont des colonies d’ilotes… » C'est-à-dire des personnes réduites à la misère et au travail éreintant. Cette vision est alors largement partagée, notamment par les hommes d’église, car l’émigration est vue comme une chose nocive : le migrant – a fortiori si c’est un rural – perd de sa « naïveté » et peut s’éloigner de la religion une fois immergé dans les grandes villes, souvent décrites comme des enfers sur terre. Il ne faut alors surtout pas encourager l’émigration de ceux restés au pays et encadrer le plus étroitement les émigrés. Enfin, cette mémoire victimaire des Bretons migrants est un terreau fertile pour le développement d’une histoire identitaire qui se développe largement dans l’entre-deux-guerres, et qui continue même, dans certains milieux, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

Thomas PERRONO

1 GAUTIER Elie abbé, L’émigration bretonne. Où vont les Bretons émigrants. Leurs conditions de vie, Paris, Bulletin de l’entr’aide bretonne de la région parisienne, 1953, p. 184-185. |