Stimulante cruauté ! A propos du Sarcasme du mal

Très original, l’ouvrage que publient aux Presses universitaires de Rennes Frédéric Chauvaud, André Rauch et Myriam Tsikouas mérite une attention des plus soutenues1. En effet, si l’histoire de la violence, qu’elle soit infligée ou subie, est un terrain depuis longtemps solidement établi, la question de la cruauté, elle, demeure encore plongée dans un vaste angle-mort. Il est vrai qu’il s’agit d’un sujet particulièrement difficile à traiter, les traces dans les archives étant d’autant plus ténues que l’analyse est rapidement confrontée à la grande relativité du concept.

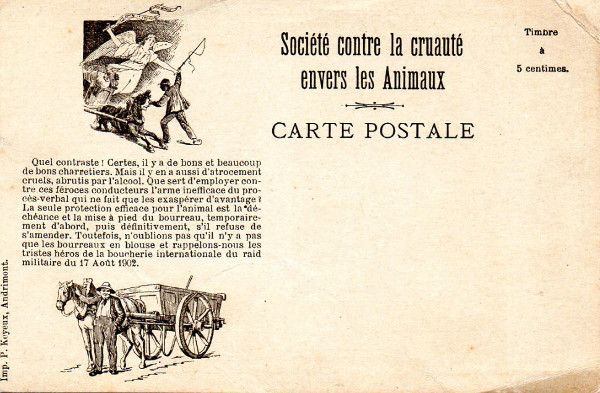

|

| Carte postale. Collection particulière. |

Relevant d’une histoire des sensibilités dont on connait les apports, les communications réunies pour ce volume bénéficient du double éclairage liminaire de deux maîtres en la matière, Georges Vigarello et Alain Corbin. Or tous deux rappellent que la cruauté est une notion culturelle, donc relative et par conséquent évolutive dans le temps. Georges Vigarello rappelle ainsi que c’est bien avec la civilisation des mœurs que nait l’objet qui sous-tend cet ouvrage puisque « l’accentuation de la délicatesse peut aussi conduire, très paradoxalement, à l’accentuation de la cruauté » (p. 11). Et de son côté, Alain Corbin souligne que « les punitions infligées aux enfants dans les écoles du XIXe siècle semblent aujourd’hui bien cruelles » (p. 13). Particulièrement stimulante est à cet égard le propos de Jérôme Krop sur le châtiment corporel à l’école, étude réalisée à partir d’une prosopographie des instituteurs visés par une plainte parentale (p. 105-114).

Ceci posé, le volume se compose en trois parties égales regroupant d’excellent articles sur « la cruauté ordinaire », « les éclats de la passion » et « l’exquise cruauté », contributions couvrant une vaste période partant de la Renaissance au temps présent (p. 335-348, Myriam Tsikounas à propos des représentations de la cruauté dans les téléfilms de l’ORTF). Il est bien évidemment difficile de résumer dans l’espace des quelques lignes qui nous sont imparties ici un ouvrage aussi dense.

Insistons toutefois sur la place accordée à la Première Guerre mondiale dans ce volume. En effet, les deux contributions d’Hélène Guillot et Dominique Fouchard nous semblent bien montrer la diversité des approches qui sont réunies en ces pages. Spécialiste de l’image en Grande Guerre, Hélène Guillot s’interroge sur la place de la cruauté dans les clichés produits par la section photographique de l’armée dans une analyse qui n’est pas sans évoquer les travaux de Joëlle Beurrier. Elle montre notamment que placés sous le contrôle d’officiers du 2e bureau, les opérateurs ne sont pas libres de fixer sur la pellicule ce qu’ils souhaitent ce qui, de facto, réduit la place de la violence dans leur travail (p. 203). Celle-ci est en effet essentiellement circonscrite aux destructions matérielles, afin de dénoncer la « barbarie de l’ennemi ». Mais la violence infligée aux corps reste, elle, encore taboue. Ainsi, ce n’est qu’équipés de leurs prothèses que les mutilés sont photographiés, comme si le moignon relevait d’un interdit moral (p. 207).

|

| A Saint-Nazaire, la base sous-marine. Carte postale. Collection particulière. |

Avec Dominique Fouchard, à qui l’on doit un magnifique ouvrage sur la sortie de cette Première Guerre mondiale, on passe du poilu immortalisé dans la tranchée à l’ancien combattant traumatisé, détruit par l’expérience de la violence et hanté par ses souvenirs de vétéran. Ce n’est donc pas tant de la violence que de ses conséquences, de ses répercussions post-traumatiques pour employer un terme relevant du vocabulaire médical, qu’il s’agit ici. Insomnies, « échecs sexuels » mais aussi cruauté en retour, dans l’intimité conjugale (p. 220 notamment), sont ainsi explorés, soulignant la diversité des approches et des analyses d’un volume que tout amateur d’histoire se doit assurément de posséder dans sa bibliothèque.

Erwan LE GALL

CHAUVAUD, Frédéric, RAUCH, André et TSIKOUNAS, Myriam, Le Sarcasme du mal. Histoire de la cruauté de la Renaissance à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016.

1 CHAUVAUD, Frédéric, RAUCH, André et TSIKOUNAS, Myriam, Le Sarcasme du mal. Histoire de la cruauté de la Renaissance à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016. Afin de ne pas surcharger inutilement l’appareil critique, les références à cet ouvrage seront dorénavant indiquées dans le corps de texte, entre parenthèses. |