|

|||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La guerre comme série de mouvements ? Analyse à partir du cas 1914-1918

La Première Guerre mondiale est habituellement scindée en deux périodes de guerre de mouvement qui encadrent une troisième, plus longue, dite de guerre de positions. Or l’examen de l’expérience combattante invalide cette césure puisque le mouvement se trouve, précisément, être au cœur de ce que vivent les poilus entre 1914 et 1918. Ce faisant, se dévoile là une dimension qui peut s’observer sur un temps beaucoup plus long que celui de la seule Grande Guerre. Cet article est la version revue et augmentée d’une communication prononcée le 22 mars 2012 au colloque Sur les chemins de la Grande Guerre.

Par Erwan LE GALL

Publiant en feuilleton dans l’Ouest-Eclair à partir de janvier 1917 le récit de son expérience de la Première Guerre mondiale au sein du 41e régiment d’infanterie, Georges Veaux introduit celle-ci comme une « randonnée formidable »1. Plus de 45 ans plus tard, Jorge Semprun sort Le Grand voyage, ouvrage autobiographique dans lequel il évoque notamment sa déportation à Buchenwald2. L’assimilation de deux des plus grands drames du XXe siècle, les tranchées de la Grande Guerre et le système concentrationnaire nazi, à ce qui est aujourd’hui une pratique culturelle de masse – le tourisme – peut paraître aujourd’hui choquante. Toutefois, force est de constater que la métaphore du voyage est filée par de nombreux écrivains qui, de surcroît, ont tous en commun d’être revenus de ces enfers. Il est vrai que déplacement du corps, le voyage est aussi, et peut-être même surtout, un cheminement vers un nouvel état. La Route de Jack Kerouac est ainsi moins une chevauchée tambours battants d’une côte à l’autre des Etats-Unis qu’une quête intérieure du beat3. Expérience traumatisante par nature, la guerre change les hommes et peut donc, à cet égard, supporter cette métaphore, ce dont rendent d’ailleurs partiellement compte certains carnets écrits par les combattants. Ainsi celui d’Emile Orain, soldat du 47e régiment d’infanterie, ne se limite-t-il pas finalement à une succession d’étapes, du départ de Saint-Malo, lieu de casernement de l’unité, le 7 août 1914, à l’arrivée à Strasbourg en novembre 1918 ?4 De même, il est assez symptomatique de constater qu’un grand écrivain combattant tel que Roger Vercel – prix Goncourt 1934 pour Capitaine Conan – est également un des maîtres du roman maritime5, genre littéraire où le voyage dans toutes ses dimensions est une composante essentielle. Semblable réflexion pourrait sans doute s’appliquer au Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, un ancien maréchal des logis du 12e régiment de cuirassiers6. Le roman ne s’ouvre-t-il pas sur l’engagement de Bardamu ?

C’est que si pour le Poilu la Grande Guerre est un voyage, ce conflit peut aussi se comprendre au travers d’une série de trajets plus ou moins réguliers, ceux amenant les unités de l’arrière vers le front (et vice versa), ceux transférant les combattants d’un théâtre d’opérations à un autre et, enfin, mouvement quasi perpétuel, ceux qui scandent le quotidien des hommes retranchés sur le champ de bataille. En certains points, l’expérience de 1914-1918 ne semble d’ailleurs pas totalement inédite puisque des détours par d’autres conflits amènent à repérer là quelques constantes de l’expérience combattante. On part ainsi à la guerre et seuls les plus chanceux en reviennent. Le soldat gagne ensuite un théâtre d’opérations qu’il est amené à parcourir plus ou moins intensément, posant ainsi la guerre en une succession de mouvements.

Départs et retours Lorsque la mobilisation générale ne le surprend pas sous les drapeaux, le premier trajet du combattant consiste à quitter son domicile ou son travail pour rejoindre la caserne. Outre les difficultés induites par un réseau ferroviaire surchargé, il s’agit bien là pour nombre d’individus d’un véritable voyage, marquant le passage de la vie civile à la vie militaire. Partir au front Depuis la thèse fondatrice de J.-J. Becker, on sait que les soldats de 14 partent non pas « la fleur au fusil » mais résignés7. Or l’usage veut que chaque mobilisé consigne au dépôt, avant son départ au front, l’adresse de la personne à prévenir « au cas où... »8. Ce rite de passage est assurément aussi morbide que durable sur le temps long puisque tout au long du XXe siècle, c’est le corps d’appartenance du militaire mort pour la France qui est chargé de prévenir la famille en cas de décès. Résidant à Dinan, les parents de Vincent Daubé apprennent la mort de leur fils tué dans l’attentat du Drakkar à Beyrouth de la bouche même d’un officier du 1er régiment de chasseurs parachutistes venu leur annoncer, à leur domicile, l’horrible nouvelle9. On serait d’ailleurs presque enclin à se demander si la différence avec 1914 n’est pas qu’aujourd’hui, la mort est peut-être un peu plus anticipée, ce qui pourrait expliquer le dispositif plus détaillé à mettre en place « au cas où ». Ainsi, de nos jours, aux Etats-Unis, avant de partir en Afghanistan, chaque militaire doit préparer son enterrement et doit choisir la musique qui sera jouée lors de la cérémonie, le nom des camarades qui porteront le cercueil, le lieu d’inhumation…10, situation radicalement différente de celle des mobilisés de 1914 où le risque de mort individuelle ne semble pas avoir été réellement anticipé. On sait en effet que ce n’est pas sans grandes réticences que les hommes acceptent les plaques d’identités militaires, pourtant indispensable pour les identifier en cas de besoin…11 En août 1914, l’issue de la guerre ne fait aucun doute dans l’esprit des combattants. Ainsi, lorsqu’il entame au seuil de sa vie ses mémoires de guerre, Julien Loret, ancien conscrit du 47e régiment d’infanterie, précise bien que le train qui l’embarque à Saint-Malo le 7 août 1914 est « à destination de Berlin »12. Bien souvent le départ pour le front est le moment de scènes où la liesse collective se mêle aux célébrations officielles et aux adieux déchirants. A Cherbourg, le journal local annonce ainsi, le 6 août, le départ du 25e RI pour le lendemain à 13h30 et invite la population à arborer sur le passage des soldats le drapeau tricolore13. A Rennes, le 24e régiment de dragons, une unité de cavalerie, quitte la ville devant une foule distinguée. Entres autres personnalités, on reconnait le préfet, Lucien Saint, et Jean Janvier, le maire, qui arbore d’ailleurs en la circonstance son uniforme de chef de bataillon puisqu’il fait office, depuis le début de la mobilisation, de commissaire militaire de la gare14. A Lorient, le 62e RI gagne la gare devant une « foule émue [qui] l’entoure et l’acclame sans discontinuer »15. A Villedieu-les-Poêles, dans la Manche, un photographe fixe pour l’éternité sur plaque de verre quelques images du départ du 202e RI, le 10 août 1914 à 19 heures 50. Sous un beau soleil, les femmes portent l’ombrelle tandis que passe le convoi, succession de wagons bondés de mobilisés aux parois recouvertes d’inscriptions disant la conviction de ces hommes en une guerre aussi courte que victorieuse. L’une d’elles proclame même : « Train de plaisir pour Berlin »16. Le lendemain, c’est le 41e RI qui quitte la capitale bretonne, salué « par les vivats de la foule »17. Notons d’ailleurs que cette foi en la victoire n’est nullement le propre des troupes du 10e corps d’armée puisque la bibliothèque nationale de France conserve une photographie de l’agence de presse Roll, prise en août 1914, figurant des soldats allemands quittant Munich. Sur le wagon qui les emporte vers le front une inscription rageuse qui se passe de traduction : « Von München über Metz nach Paris »18. On sait aujourd’hui tout ce que ces manifestations collectives peuvent avoir de factice, les mobilisés tâchant avant tout de faire bonne figure devant des femmes, des mères, des sœurs… Il n’en demeure pas moins que les soldats d’août 1914 quittent rarement leurs casernes sans être entourées par des foules de civil(e)s19.

D’un point de vue logistique, cette phase du conflit, dite de concentration des troupes, est une véritable prouesse réalisée par plus de 7 000 trains appartenant aux principales compagnies ferroviaires françaises20. Chaque régiment d’infanterie mobilise à lui seul trois convois, un par bataillon, ce qui laisse imaginer l’intensité du trafic qui occupe le réseau de chemin de fer en ces premières semaines d’août 1914. Fait remarquable, il semble que seule une vingtaine de transports aient à déplorer quelques heures de retard21. De plus, rares sont les accidents. Pour mémoire, rappelons la collision, dans la nuit du 4 au 5 août 1914, de deux trains – dont un composé de 24 wagons transportant plusieurs centaines de réservistes – à proximité de Briquebec (Manche), drame qui entraîne la mort de seize soldats22. Si beaucoup de mobilisés voyagent dans des wagons « 40 hommes 8 chevaux », aujourd’hui associés dans la mémoire collective aux départs vers l’Est de la Seconde Guerre mondiale, certaines unités bénéficient de classiques rames de voyageurs23 ou, plus rares encore, de voitures spécialement équipées. Tel est le cas de Vincent Martin, militaire de carrière du 119e RI qui embarque le 5 août à la gare des Batignolles « dans des wagons aménagés de sièges en bois avec des disposition spéciales pour le rangement des havresacs et des fusils ». Mais ce qui parait de prime abord être une bonne initiative se révèle selon cet homme si « fatigant » que de tels aménagements ne seront plus réutilisés de toute la campagne24. On ignore encore beaucoup de choses quant à la manière dont les mobilisés vivent ce trajet. Il est probable que pour nombre d’entre eux, on pense notamment aux plus modestes, ce voyage soit le moment de découvertes, notamment de paysages nouveaux. Ce, d’autant plus que la vitesse modérée des convois25 permet une observation scrupuleuse des cultures, des maisons.... Mais, un faisceau d’indices nous amène à penser que ce départ est aussi le moment d’une alcoolisation massive, preuve d’un malaise certain. Mobilisé avec le 48e régiment d’infanterie de Guingamp, Emile Bourdon donne dans ses carnets de guerre une description du départ en campagne qui, loin des innocentes représentations habituelles, semble, a priori, pouvoir être étendue à un cadre beaucoup plus large : « A la nuit tombante, nous quittons Guingamp pour une destination inconnue. Ma compagnie logeant seule au quartier doit traverser la ville pour se rendre à la gare. Avant l’embarquement définitif, chacun dit un dernier adieu aux parents et amis accourus. Il serait préférable que de semblables effusions se fassent dans l’intimité pour éviter toute faiblesse et aussi par pitié pour les camarades moins heureux qui n’ont pu embrasser une dernière fois les leurs. Le train s’ébranle, nous partons. Nous sommes là quarante dans un wagon aménagé, les uns rient et chantent. Pour s’étourdir, ils vident en commun les nombreuses bouteilles emportées. »26

Malgré le vin et le cidre bouché, Marcel Rogerie du 2e RI ne parvient pas à s’endormir : « je m’assied à ma place et je songe, la tête dans mes mains, que je m’éloigne de tous ceux que j’aime et que je ne reverrais peut-être pas ! »27. Une fois les troupes débarquées, après un long voyage ponctué d’attentes et parfois même d’escales, les trains repartent à vide, « les wagons couverts d’inscriptions et de dessins à la craie, leurs planchers jonchés de bouteilles et de boites de conserve vides »28. On se doute que pour certains le réveil a dû être pénible, une fois évaporées les vapeurs d’alcool. Il semble d’ailleurs qu’à la descente des trains le commandement soit obligé de prendre un certain nombre de mesures énergiques afin de convaincre chacun de la gravité de la situation mais aussi, et peut-être même surtout, de marquer la transition entre l’existence civile et la vie militaire. Ainsi le général Blandin commandant la 40e brigade d’infanterie : « A partir de ce soir 8 août tout le monde doit être convaincu que l’on est en présence de l’ennemi et qu’on peut être attaqué toute heure de jour et de nuit. Par suite, aucune mesure de sécurité ne peut plus être négligée et tous les cantonnements doivent être protégés de jour et de nuit contre toute incursion particulièrement de la cavalerie et cela non pas d’une façon fictive et enfantine comme on le fait en manœuvres. Aucun homme, aucune corvée, ne doit circuler en dehors des cantonnements sans être armé. »29 Mais le grand départ d’août 1914 n’est pas le seul trajet amenant des hommes de l’arrière au front. Tout au long du conflit, de nouveaux combattants de classes plus jeunes viennent renforcer les unités éprouvées. Là encore, le parcours s’effectue en train, les wagons respectant scrupuleusement la hiérarchie militaire, les officiers voyageant en première classe, les sous-officiers en seconde, la troupe en troisième30. On ne sait que peu de choses quant à la manière dont les combattants vivent ce trajet. Officier de réserve mobilisé au dépôt de Saint-Malo à partir d’août 1914, Charles Ruellan est envoyé au front à la toute fin du mois d’octobre 1914. Commandant probablement un renfort destiné à combler les pertes du 247e RI, qui occupe alors des tranchées entre Prosnes et Baconnes, au sud-est de Reims, il écrit sur ce voyage. Sans surprise, celui-ci est « long et fatiguant : 880 km en 53 heures ». Mais plus encore, et c’est là assurément une différence avec les transports qui acheminent les combattants du début du mois d’août 1914, le paysage qui défile sous les yeux des nouveaux venus, à travers les fenêtres des rames, laisse entrevoir au fur et à mesure que l’arrivée s’approche la dure réalité du conflit : « A partir de Mailly-le-Cap, on commença à apercevoir les traces de la guerre : les maison détruites ou brûlées, les arbres décapités et surtout les tombes qui bordaient la ligne avec leurs croix de bois surmontées de képis rouges »31. Pour ces combattants, on se doute que les dernières heures de trajet agissent comme un véritable rite de passage, symbolisant efficacement – et gageons-le douloureusement – la frontière entre l’arrière et la zone des armées. Cette dimension est également présente dans le carnet de Jules Bouchard, un normand de 41 ans affecté au 236e RI. Parti de Caen avec un renfort le 7 septembre 1914, il rejoint son unité en pleine bataille de la Marne et découvre immédiatement la réalité de la violence de guerre dans ce qu’elle a de plus crue : « Nous passons devant le cimetière d’Esternay où sont arrivées et dételées de pleines voitures de morts français »32.

A ces liaisons s’ajoutent celles qui, dès les premiers affrontements de l’été 1914, acheminent les blessés vers les hôpitaux de l’arrière. A partir de l’été 1915, les permissions contribuent également à créer un flux régulier de soldats qui naviguent entre le front et l’arrière, autant de trajets s’effectuant le plus souvent en train. Là encore, les descriptions de ces voyages sont assez rares dans les témoignages des combattants, ceux-ci insistant plutôt sur la véritable épreuve que constitue du point de vue du moral ce retour au front après quelques jours passés à l’arrière, en famille33. La lettre qu’écrit ce brancardier à sa mère le 2 novembre 1916, alors qu’il rejoint son unité après une permission, est à cet égard particulièrement instructive. En effet, tout en confessant sa tristesse, il donne à voir une représentation de ces départs de fin de permission qui, d’un point de vue structurel, ne semblent pas devoir différer grandement de ceux du mois d’août 1914 puisque, là encore, effet de masse et contrainte intériorisée semblent être des éléments déterminants : « Par une belle pluie, je suis arrivé ce matin à Clermont en Argonne et demain j’aurai rejoint les camarades aux avant-postes. Je suis un peu triste mais cela passera. Hier nous sommes arrivés juste à temps à la gare de l’Est, il y avait un monde intense dans le métro. […] Le voyage s’est bien passé. Le plus triste est le départ avec toutes les larmes. Enfin une fois en route, on espère mieux voir la fin de tout cela. J’ai encore vu des idiots qui chantaient comme des gosses. »34 Capitaine au 7e régiment d’artillerie de campagne, Jean Leddet dresse un tableau encore plus noir de ces départs : « Un beau jour, je me retrouvai à la gare de l’Est, au fameux train de huit heures du matin, que j’ai pris bien souvent et qui ramenait au front les permissionnaires. Ah ! Dame ! Il n’y avait pas le même entrain au départ qu’à l’arrivée. On avait couché dans un lit propre pendant six jours, on n’avait eu qu’à penser à se distraire et puis il allait falloir reprendre la vie de crasse et de marmitage, ça n’avait rien de plaisant. Le quai était silencieux. »35 Là aussi, ces retours de permission semblent, sauf exception, se dérouler sans problème particulier. Tout du moins les témoignages de combattants sont le plus souvent muets sur cette question, puisqu’il est vrai qu’un retard de quelques heures à l’arrivée est aussi un sursis supplémentaire pour qui remonte en ligne. S’ils conservent de nombreuses zones d’ombres, il est néanmoins pas interdit de penser que le succès logistique que constituent le départ d’août 1914 ainsi que l’ensemble des liaisons réacheminant les combattants de retour de permission sont une des sources de la profonde désillusion qui caractérise le retour des poilus victorieux, pressés de quitter les tranchées pour regagner leurs foyers. Revenir dans ses foyers Or la démobilisation ne s’achève qu’en septembre 1919, voire au printemps 1920 pour la classe 1918. Si elle est « un mouvement sans précédent d’hommes et de matériel », puisqu’il s’agit du retour à la vie civile de 5 millions de soldats, elle n’est pas sans susciter, très rapidement, des récriminations36. D’ailleurs, dès le numéro du 16 novembre 1918 du Journal des mutilés, réformés et victimes de la guerre, lequel est par ailleurs surmonté d’un symptomatique « Non, le sacrifice n’a pas été vain !.. », Jean Mondré s’inquiète des conditions de la démobilisation, arguant que « la France a besoin de [ses] agriculteurs » et usant même d’arguments qui auraient sans doute été inconcevables quelques jours plus tôt : « Les Anglais et les Américains, surtout ces derniers qui sont armés depuis peu de temps, peuvent fournir des garnisons pour les pays occupés. Un pourcentage insignifiant de la population américaine a été atteinte par la mobilisation. Mais nous craignons fort que les Français n’aient, cette fois encore, la plus lourde part du fardeau à supporter. »37

Pour les soldats, la démobilisation est un chemin d’autant plus long qu’ils sont éloignés de leur domicile. Surpris par la mobilisation générale en août 1914 alors qu’il effectue son service militaire, Victor Christophe n’est démobilisé qu’en juillet 1919, après avoir participé à l’occupation de la Sarre et du Palatinat38. Trajectoire analogue pour Aimé Boursicaud qui ne retrouve son Limousin natal qu’en août 1919, soit six ans après son incorporation au 103e régiment d’infanterie comme simple conscrit39. A ce titre, les poilus d’Orient comptent certainement parmi les plus mal lotis, à l’instar du stéphanois François David de Sauzéa, qui ne revient en France qu’en avril 191940. Plus compliqué est encore le cas des prisonniers de guerre, dont le retour est encore plus pénible. Capturé en octobre 1914 puis interné dans la région de Paderborn, Marcel Rogerie rentre dans ses foyers bien plus tôt puisqu’il est rapatrié sanitaire en 1915. Mais ce trajet ne s’effectue pas sans péripéties puisqu’il transite par la Suisse41. Détenu en Poméranie orientale, Paul Cocho décrit bien dans ses carnets les troubles qui agitent l’Allemagne à la fin de l’année 1918, avant de débuter le long périple du retour vers Saint-Brieuc, via le Danemark42. Sans aucun doute la captivité peut être ici qualifiée de voyage, tant du point de vue de l’itinéraire emprunté que du cheminement personnel. Jules Bouchard est détenu dans trois endroits successifs lors de sa captivité en Allemagne avant son rapatriement en Suisse. Interné d’abord au nord de Francfort jusqu’en avril 1915, il est détenu pendant quelques semaines entre Hanovre et Berlin puis est envoyé dans un autre camp, à l’ouest de Leipzig avant d’achever son parcours, en avril 1918, à Montreux, au bord du lac Léman. Mais à ce périple à travers l’Allemagne et la Suisse s’ajoute la dimension humaine puisque, pendant sa captivité, Jules Bouchard à l’occasion de côtoyer de nombreux autres prisonniers, français mais également britanniques ou russes43. Semblable constat peut également être dressé à propos de Paul Cocho puisque la vision que cet épicier briochin a de l’Allemagne évolue grandement pendant son séjour contraint de l’autre côté du Rhin44. Une dimension qui semble-t-il n’est pas propre à la Première Guerre mondiale. Mais le périple est encore plus compliqué, pour ne pas dire aventureux, pour ceux qui s’évadent, comme Henri Breut, second-maître à bord du Saphir, capturé dans les Dardanelles en 1915 à la suite du sabordage de son sous-marin. Détenu à Constantinople, il parvient à embarquer clandestinement sur un navire marchand à Batoum, port géorgien sur les rives de la mer noire, et débarque à Toulon… le 9 décembre 191845. Ici, la guerre se mue en un véritable voyage d’aventures, rendant sa place à l’individu et s’opposant ainsi à une Materialschlacht qui, elle, en est dépourvue puisque dans la réalité du champ de bataille qui s’exprime à Charleroi, dans la Somme ou encore à Verdun, le singulier est banni tant les morts sont innombrables46. Pour autant, un cas tel que celui d’Henri Breut n’a sans doute rien de très exceptionnel si l’on songe, par exemple, au périple entrepris par Jean-Louis Crémieux-Brilhac pour rejoindre Londres et la France Libre de son lieu de détention, en URSS47. Ceci amène à s’interroger non seulement sur la captivité mais aussi, et peut-être même surtout, sur le statut de rupture que l’historiographie tend à conférer à la Première Guerre mondiale du point de vue de la circulation des individus et de leur découverte du monde. Il est en effet assez symptomatique de constater que, dès la fin du XVIIIe siècle, un auteur tel que Laurence Sterne « distingue le voyageur simple, le voyageur oisif, le curieux, le menteur, l’orgueilleux, etc. [et] le voyageur prisonnier »48.

Pour les poilus, ce voyage vers le foyer est d’autant plus long que l’attente du départ est interminable et le retour souvent bien décevant. Le témoignage d’Ambroise Harel est à cet égard particulièrement poignant tant est perceptible la désillusion sous sa plume : « Enfin Dunkerque nous apparut ! Nous avions toujours crus que la France serait très sensible aux malheurs de ses prisonniers. Le sol français était là, ce sol tant espéré, nous allions donc le toucher bientôt ! L’émotion était très forte, des larmes perlaient ! Ce fut l’accostage ! Des officiers et soldats, baïonnette au canon et appartenant à des régiments du 3e corps nous attendaient sur le quai. Pas la moindre musique ! Une froideur générale, une déception surprenante ! Voyant cet accueil, je me mis sur le bout du pont et criai de toutes mes forces : « La Marseillaise ! La Marseillaise ! » Mais non ! nous ne méritions points d’honneurs ! Nous n’avions pas été tués, nous avions été faits prisonniers ! »49 Mais le cas des prisonniers de la guerre 1914-1918 ne parait pas devoir être unique au XXe siècle puisque c’est cette même réalité que décrit parfaitement Georges Hyvernaud pour la Seconde Guerre mondiale50. On peut dès lors se demander si les lignes qu’ils consacrent dans leurs carnets et mémoires au périple qu’est leur retour dans leurs foyers ne marque pas une certaine angoisse des combattants, celle de retrouver une famille, un travail, des amis… bref un monde civil considérablement bouleversé en leur absence. Le premier numéro de La Voix du combattant, organe de la puissante Union nationale des combattants, est à ce propos symptomatique. Publié en juillet 1919, il présente en première page une « série de revendications » intitulée « le droit au travail des combattants »51. Le sous-secrétariat d’état à la démobilisation n’est d’ailleurs pas dupe puisqu’il sait « que les commandants d’unité auront à répondre aux questions multiples que ne manqueront pas de leur adresser les mobilisés sur les conditions de leur placement et leur droit au travail, une fois rentrés dans leur foyer »52. Aussi, lorsque B. Cabanes découpe la mobilisation en trois phases calquées sur ce que les sociologues appellent un rite de passage53, c’est moins pour décrire l’itinéraire des combattants que le chemin qu’ils parcourent d’un point de vue métaphorique. Là encore, la Grande Guerre ne semble pas faire exception puisque, comme l’écrit en 2004 un parlementaire à propos des soldats français engagées dans ce que l’on appelle désormais les opérations extérieures, « la réinsertion des combattants au lendemain d’un conflit armé constitue l’un des défis majeurs auxquels se trouvent confrontés les pays en situation de sortie de crise »54.

Rejoindre un théâtre d’opérations Bien entendu, 14-18 étant, mirabile dictu, une guerre mondiale, la réalité pratique du retour, et donc par symétrie du départ pour le front, diffère suivant que l’on envisage des Picards gagnant l’Artois ou les quelques contingents russes débarquant à Marseille en avril 1916 pour combattre aux côtés des Français sur le front ouest55. Pour autant, une fois arrivé dans la « zone des armées », le fantassin ne demeure pas immobile, loin de là. Les longues marches Or, dans les conceptions de 1914, celui-ci est avant tout un marcheur qui doit pouvoir porter son sac, ce qui implique que c’est à pied, qu’une fois concentrées, les troupes gagnent le théâtre où elles doivent opérer. Normand « monté » à Paris, Paul Le Rebourg est mobilisé à Saint-Lô au 336e RI et est un bon exemple de cette réalité. En effet, arrivé à la caserne Bellevue le 5 août 1914, il débute dès le lendemain sa « ré-instruction » par deux marches : l’une de 12 km le matin, l’autre de 18 l’après-midi56.

Sitôt descendus des trains qui les amènent vers l’Est de la France, les mobilisés d’août 1914 partent donc à pied à la rencontre de l’ennemi. En effet, au sein d’un corps d’armée, seuls les services de ravitaillement en viande fraîche, le « trésor et postes » ainsi que quelques éléments directement rattachés au général sont motorisés57. Le reste des convois est essentiellement hippomobile. Les artilleurs apparaissent ainsi souvent comme des privilégiés aux yeux des fantassins, à pied, mais doivent être distingués de la cavalerie – 91 000 hommes au moment de la mobilisation générale – ; arme la plus rapide de ce temps qui est utilisée bien en amont de l’infanterie, dans un rôle d’exploration et de reconnaissance58. L’épopée du corps Sordet est la parfaite illustration de la devise de la cavalerie : « attaquer sans compter, poursuivre sans repos ». A la 2e division de cavalerie, qui elle dépend du corps Conneau, la situation n’est pas plus avantageuse. Le 14 septembre 1914, près de 40% des chevaux de cette unité sont décédés, plus par les épuisantes cadences imposées par la guerre de mouvement que par le feu de l’ennemi59. Les fantassins se déplacent bien entendu beaucoup plus lentement que les cavaliers mais à un rythme tout aussi éprouvant. Les hommes marchent, dans leur pantalon rouge garance, chaussés de brodequins en cuir aux semelles cloutées, ployant sous le célèbre « as de carreaux », havresac de toile cirée renforcé par un cadre en bois sur lequel vient s’arrimer tout un ensemble d’équipements, le tout pesant entre 25 et 30kg60. Tout irait sans doute pour le mieux si les cadences imposées n’étaient pas si élevées, effectuées au rythme d’un encadrement draconien61. A titre d’exemple, le III/47e RI parcourt 12 kilomètres le samedi 8 août, 5 le lendemain, puis 31 le lundi 10 août et 12 le mardi 11. Après 3 jours de cantonnement à Villers-Cernay (Ardennes), le bataillon repart, avalant 21 kilomètres le samedi 15 août, puis 27 le lendemain, de nouveau 21 kilomètres le 17 août… La journée la plus éreintante est probablement celle du 19 août 1914, les hommes parcourant 37 kilomètres62. Ces étapes sont d’autant plus longues – elles le seront d’ailleurs encore plus au moment de la retraite, entre les premiers engagements de la bataille des frontières et la bataille de la Marne – qu’elles s’effectuent par un climat particulièrement éprouvant, la chaleur accablante n’étant interrompue que par des fortes pluies d’orage. Dans ses souvenirs de campagne publiés en 1920, Charles Lanrézac, le général commandant la Ve armée, évoquera d’ailleurs dans ses mémoires une « chaleur tropicale », terme d’autant plus savoureux lorsque l’on sait qu’il surgit sous la plume d’un natif de Pointe-à-Pitre63. Dans ces conditions, les soldats les mieux préparés à ces terribles épreuves sont sans doute ceux que la mobilisation surprend sous les drapeaux, étant donné que plus on s’éloigne de ces classes d’âges, plus la formation militaire reçue en caserne s’effiloche. Le regard de Pierre Mercier, officier de carrière versé au 271e RI lors de la mobilisation générale, est à cet égard sans aucune complaisance. Relatant une marche de seize kilomètres entreprise à la descente du train qui emmène la troupe de Saint-Brieuc à Leffincourt dans les Ardennes, il indique que celle-ci, menée par des « hommes aussi peu entraînés à la marche avec un paquetage, devient une déroute après le huitième kilomètres »64. Il évoque même « plus de cent hommes [qui] s’écroulent dans les fossés », réalité qui n’est pas éludée par le journal des marches de cette unité qui évoque, du fait « de la fatigue, de la chaleur et du manque d’entraînement », une épreuve « très pénible »65.

Malgré le calvaire indéniable qu’elles constituent, ces longues marches conservent néanmoins un caractère inédit pour beaucoup. On sait en effet que l’une des fonctions du service militaire est de transformer de jeunes garçons en hommes, en les extrayant de leurs cocons familiaux pour les amener à la caserne. Le voyage en train pour gagner la ville de garnison, la découverte de la vie en communauté et, beaucoup plus prosaïquement, de nouveaux lieux posent alors la conscription en un véritable rite de passage vers l’âge adulte66. Mais, d’une certaine manière, en élargissant encore plus leur horizon, ces longue marches d’août 1914 constituent pour beaucoup de mobilisés un voyage initiatique éminemment marquant. En effet, pour l’immense majorité d’entre eux, c’est à cette occasion qu’ils franchissent pour la première fois une frontière, élément qui figure dans moult carnets. Parti de Briançon, Fimin Deloule franchit la frontière franco-allemande dans les Vosges. A sa « grande joie », il peut constater que « le poteau frontière avait été arraché et gisait sur le sol » 67, vue dont la portée symbolique semble évidente. Parti de Rennes, le 41e RI franchit la frontière à Regnowez, « musique en tête, drapeau déployé »68 : « Au bas de la côte, un douanier français appuyé sur un poteau peint aux trois couleurs nationales et portant l’inscription France, un petit pont, un autre poteau aux couleurs belges avec l’inscription Belgique »69. D’autres, en franchissant cette ligne fictive, sont plus songeurs, comme Marcel Rogerie et ses compagnons d’armes du 2e RI : « nous saluons le poteau frontière de la France car chacun se demande si nous y reviendrons »70. Mais s’il y a bien un point qui distingue assurément les longues marches d’août 1914 de tous les autres trajets que les Poilus peuvent effectuer à pied au cours de la Première Guerre mondiale, c’est bien l’environnement dans lequel les troupes évoluent. En effet, l’une des conséquences de la guerre de position est le cloisonnement plus ou moins étanche entre la zone des armées et l’arrière. Mais en août 1914, c’est au milieu des populations civiles que les soldats marchent. Ce sont d’ailleurs bien souvent ces civils qui, une fois la période de concentration des troupes passées, pallient les lacunes du ravitaillement en offrant bière, vin, cidre et parfois même victuailles aux colonnes progressant à la rencontre de l’ennemi. Les témoignages laissent d’ailleurs parfois perplexes tant ils semblent plus renvoyer à l’imaginaire collectif associé aux souvenirs d’une compagnie de l’armée américaine en 1944 que des colonnes de pantalons rouges de l’été 1914. Les mémoires de Julien Loret sont à cet égard instructives puisque rédigées dans les années 1960, il écrit se souvenir avoir été accueilli « comme des libérateurs » en Belgique71. Mais la liesse ne dure pas et c’est bientôt au milieu d’un flot de réfugiés fuyant l’avance ennemie – préfiguration de juin 1940 – qu’évoluent les troupes, comme groggys par le choc du baptême du feu. Le comportement des populations civiles change alors du tout au tout car, garce, l’estime n’a d’yeux que pour les armées victorieuses. C’est ce que détaille parfaitement le docteur Garret, affecté au 2e RI de Granville, unité percutée de plein fouet par les mitrailleuses allemandes lors de la bataille de Charleroi : « Le premier choc, nous n’avions pu le supporter, nous perdions la première bataille, la France allait être envahie. Des jeunes filles d’Hirson, la physionomie impertinente, nous firent sentir notre situation si peu brillante. Comme un de mes hommes leur envoyait un bonjour cavalier, l’une d’elles répondit : ‘Allez donc les vaincus !’ sur un ton d’un tel mépris que tous les yeux se portèrent au sol sous une remarque peut-être juste, mais qui n’eût pas dû sortir de la bouche d’une compatriote… »72

Retour au point de départ mais passage en disgrâce pour des combattants qui, en 1914, se déplacent avant tout à pied, quelles que soient les distances à parcourir. D’ailleurs, pour Louis Barthas, « un fantassin est fait pour marcher comme l’oiseau pour voler et le poisson pour nager »73. En effet, si, au cours du conflit, les armées se mécanisent de plus en plus74, il n’en demeure pas moins que pendant toute la guerre les soldats doivent marcher. Ainsi la dimension hippomobile de l’Armée française est une constante de la Première Guerre mondiale, G. Tempest rappelant d’ailleurs qu’en mobilisant 1,5 millions d’équidés entre 1914 et 1918 celle-ci achemine au final vers le front plus de fourrage que de munitions75. Vers la mécanisation des déplacements Pourtant, avec l’automne 1914 prend fin le mouvement. C’est le début d’une nouvelle guerre, dite de positions, où les troupes s’affrontent avec une intensité variable tout au long d’un front continu courant de la mer du nord aux Vosges, dans sa dimension occidentale tout du moins. La Course à la mer est à cet égard assez symptomatique de cette évolution puisque s’agissant de la dernière manœuvre d’enveloppement avant l’année 1918, elle préfigure parfaitement cette tendance des armées à évoluer tout autour de la ligne de front, disposant çà et là les unités dans l’espoir d’une victoire stratégique. Il est probable que Joseph Joffre ait pour partie anticipé cette nouvelle réalité, bien aidé il est vrai par son parcours, puisqu’ancien du génie il contribue à la création de voies ferrées au Soudan à la fin du XIXe siècle et mesure sans doute parfaitement l’importance du train dans ces déplacements de troupes76. Mais, vraisemblablement seul à défendre ce point de vue, il ne parait pas avoir été écouté. Aussi, la mécanisation des mouvements ne se fait pas sans difficultés logistiques, ce qu’illustre bien l’exemple du 159e RI, unité qui quitte les Vosges le 29 septembre 1914 pour Arras, après quelques combats particulièrement éprouvants. Le journal des marches note d’ailleurs à cette occasion que « la fatigue de troupe est excessive ». Or, le rythme des premières semaines de campagne et l’urgence de la Course à la mer sont tels que ce n’est qu’à la faveur d’un retard de 2 heures dans l’embarquement d’une autre unité que le 159e RI parvient à faire grand’halte. Mais, plus grave encore, les wagons se font rares et le régiment est obligé de partir sans ses services de ravitaillement, demeurés quelques jours à Châtel avant de gagner Arras77. Il est vrai que la doctrine des gros bataillons se traduit par d’énormes besoins en termes de ressources ferroviaires lorsqu’il s’agit de déplacer des troupes d’un endroit à un autre du front. Or, ce type de mouvement étant justifié par des intérêts d’ordre stratégique, ils ne sont nullement pensés à l’échelle d’un régiment. Publié le 28 octobre 1913 au Bulletin Officiel du Ministère de la Guerre, le décret « portant règlement sur la conduite des grandes unités » ne considère comme telles que le groupe d’armées, l’armée et le corps d’armée, seuls éléments susceptibles de recevoir des missions à longue échéance comportant, une grande dimension stratégique. La division n’est perçue que comme un élément à effectif limité – 20 000 hommes toute de même … – s’employant sur un front restreint et n’est, à ce titre, qu’un élément subalterne78. Or le déplacement en chemin de fer d’un corps d’armée – le plus petit élément pouvant avoir un rôle stratégique – est une opération extrêmement lourde. A titre d’exemple, rappelons que le départ, le 1er septembre 1914, du IVe corps commandé par Victor Boëlle nécessite pas moins de 109 trains79.

Dans ces conditions, on comprend aisément que tous les moyens de transports mécanisés terrestres, y compris les plus saugrenus, puissent être utilisés pour amener les troupes d’un point à un autre du front. Chacun a bien sûr en mémoire les célébrissimes taxis de la Marne. A Guise, le 29 août 1914, il semble que le général Lanrézac ait utilisé les camions… du ravitaillement en viande en fraiche – d’anciens autobus parisiens transformés avant la guerre – de la 5e armée pour déplacer certaines unités d’un point à un autre du champ de bataille80. En octobre 1914, les « pépères » du 76e RIT sont ainsi envoyés du Cotentin, où ils sont affectés à la défense des côtes, à Dunkerque en bateau.81 En mai 1916, il semble qu’un certain nombre de soldats du 410e RI soient amenés de Champagne à Verdun en tracteur82. Anecdotiques dans leur forme, ces trajets n’en sont pas moins révélateurs d’une réelle mécanisation des déplacements mais aussi, conséquence de ce mouvement irréversible, d’une tension grandissante des ressources logistiques. De ce point de vue, la Grande Guerre est une rupture et inaugure une période où ces moyens sont primordiaux. Que l’on songe par exemple aux difficultés – notamment financières – qu’a pu représenter d’un point de vue logistique le départ des troupes françaises d’Afghanistan. Malheureusement, il est difficile de connaître ces périodes où les unités quittent un théâtre d’opérations pour un autre car il s’agit là d’un vide historiographique majeur, J.-J. Becker précisant notamment à propos de la Voie sacrée qu’on « aurait eu le sentiment de rabaisser le soldat en disant que c’était le camion qui avait permis aux troupes françaises de tenir à Verdun, puis finalement de gagner la bataille »83. De plus, force est de constater que les Poilus en parlent rarement. Les mémoires d’Ambroise Harel sont à ce titre assez édifiantes. Rédigées « sans prétention littéraire » par un modeste paysan breton, ces lignes s’attachent à décrire les effroyables conditions de combat rencontrées par l’auteur dans le secteur de Souain, de Verdun, des bois de Chaulnes… énumération de haut-lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale qui sont, dans cet ouvrage, autant de chapitres découpant le récit84. Or, cette stratégie narrative a pour effet d’insister sur les périodes de combat et au contraire d’occulter les quelques jours qui amènent l’auteur d’un champ de bataille à un autre, élément probablement jugé comme moins digne d’intérêt. Le problème est que, à l’instar d’Ambroise Harel, nombreux sont les combattants à avoir découpé leur récit autobiographique de la sorte, jetant de facto dans l’ombre cette période méconnue mais néanmoins importante de la vie des combattants. Les carnets de guerre de Marc Bloch sont à cet égard particulièrement frustrants car ils ne rapportent finalement du conflit qu’une succession de lieux entrecoupés de dates, le tout ponctué de quelques noms et appréciations personnelles dans un style très télégraphique85. De même,le carnet du douanier Léon Morice se veut être un tableau précis de la guerre menée par son auteur. Malheureusement, ces transferts d’un théâtre d’opération à un autre se résument à l’énumération des gares traversées. A aucun moment ne sont détaillées l’ambiance dans ces trains ni même les conditions dans lesquelles s’effectuent ces trajets86. En d’autres termes, lorsqu’ils racontent leur expérience de guerre, les combattants préfèrent s’attarder sur ce qu’ils voient au cours de ce qui s’apparente pour beaucoup à un long « voyage » plutôt que détailler les conditions-mêmes de leurs déplacements. Cette dimension se retrouve également dans de nombreux courriers écrits par les combattants, ces missives ayant entre autres fonctions de « dire le monde »87. En cela, d’ailleurs, la Première Guerre mondiale ne fait pas exception puisque des grognards de la Grande Armée88 aux combattants des « opérations extérieures », la correspondance est toujours le reflet des « voyages » de leurs auteurs ce qui, paradoxalement n’inclut que rarement le trajet en lui-même. S’il n’évoque quasiment pas le trajet qui le mène à Cassel en octobre 1914, Maurice Laurentin en revanche décrit parfaitement ce qu’il voit lorsqu’il débarque du train et témoigne ainsi du gigantesque brassage de populations qu’est aussi la guerre : « […] dragons démontés, trains d’artillerie, longs convois de blessés anglais dans des voitures d’Agence Cook, équipages du génie, automobiles de toutes sortes, Anglais kakis sur des chevaux de même teinte, charrette d’émigrants que traîne, à traits raidis, une bête étique. L’aïeul grimace et les enfants jouent au milieu des paquets. Puis, tout à coup, une apparition : des Hindous à Turban, comme les décrit Jules Verne ! »89

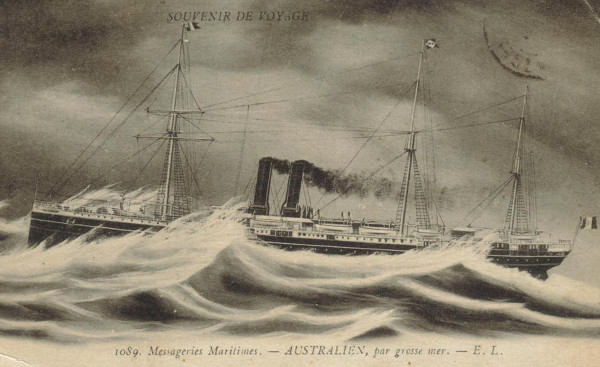

Précieuse est donc la lettre de Pierre Bouchet écrite à ses parents le 28 juillet 1915. Affecté alors au 25e RI, il quitte l’Artois pour la Somme après de terribles combats dans le secteur du Labyrinthe où son unité est très éprouvée90. Si le journal des marches du régiment n’évoque qu’un transport par « convoi automobile »91, le courrier de Pierre Bouchet laisse entrevoir la complexité de ces déplacements d’un point de vue logistique : « Nous sommes arrivés maintenant, après un voyage de 5 heures en autos, il y en avait en autobus, en autocar et en camion, je m’étais installé avec le chauffeur et j’ai fait un voyage assez bon. C’était amusant quand nous abordions un plateau, de voir, sur la route, une cinquantaine de voitures espacées d’une quinzaine de mètres, les bâches seules apparaissaient au-dessus des épis et suivaient les ondulations du terrain ; il y avait 120 voitures à la file ; aussi quand nous passions dans un village c’était tout un événement. »92 Le contraste avec les longues marches de l’été 1914 est ici particulièrement manifeste. L’artillerie de campagne connait pour sa part des changements tout à fait analogues. En effet, si au moment de la mobilisation générale les batteries sont essentiellement hippomobiles – un canon de 75 pesant 1,1 tonnes et nécessitant 6 chevaux de traits – celles-ci sont progressivement mécanisées, ce qui leur permet d’atteindre en 1918 une vitesse de déplacement de 25km/h93. Or, au moment de l’Armistice, l’armée française est considérée comme la plus moderne du monde. Entre autres critères d’appréciation de cette modernité, selon M. Goya, il y a la mécanisation des troupes puisque l’infanterie « ne se déplace plus à pied d’un point à l’autre du front »94. C’est dire si les déplacements sont au cœur de la Grande Guerre et constituent donc un élément déterminant de l’expérience combattante. Le cas particulier des corps expéditionnaires Pour autant, si le front occidental est certainement le mieux connu de la Première Guerre mondiale, d’autres théâtres d’opérations – certes plus périphériques mais stratégiquement non moins importants – impliquent de grands déplacements. Il en est ainsi des combattants français envoyés dans les Balkans. Pour ces hommes, cette affectation est alors synonyme de réel voyage avec la découverte non seulement d’un pays étranger mais de climats, d’odeurs, de nourriture et de coutumes complètement différentes95. Mais, pour rallier ces exotiques champs de bataille, les poilus d’Orient doivent affronter un long trajet en mer qui, en fonction des conditions météorologiques et des aptitudes de chacun peut se révéler être une véritable épreuve, comme pour Jean-Baptiste Bonnet, caporal du 175e RI embarqué le 4 mars 1915 sur l’Australien, un paquebot de 150 mètres de long : « Nous ne sommes pas trop mal quoique un peu serrés. Comme lits nous avons des couchettes superposées les unes sur les autres, mais il n’y a aucune fourniture. C’est un peu dur mais on n’a pas froid, il fait même trop chaud dans les cabines. Nous sommes nourris par le bord : deux repas par jour avec vin et café le matin. Le mal de mer ne m’a pas encore pris, il y en a déjà pas mal qui ont vomi, c’est bien rare si ça ne me prend pas aussi. »

Après une escale à Bizerte, l’Australien affronte un coup de vent le 12 mars : « Nous sommes en route depuis mercredi soir et je n’ai pas pu écrire, la mer étant trop mauvaise. Depuis le départ nous avons été secoués, pas moyen de se tenir pour marcher. Il y en a la moitié qui ont été malades et qui ont vomi toute la nuit ; moi je n’ai pas vomi mais j’ai la tête lourde ; malgré cela je mange encore assez mais je peux pas dormir, ce qui me désennuyait beaucoup »96 De ce point de vue, l’expérience des Poilus d’Orient doit être assez semblable à celle des appelés de la guerre d’Algérie pour qui la traversée de la Méditerranée constitue également un moment aussi long que douloureux97. Mais, aussi pénible soit-il, le mal de mer n’est rien en comparaison, d’une part, de l’ennui d’une croisière hauturière et, d’autre part, des dangers d’une navigation en convoi puisque les bâtiments affectés au transport de troupes sont exposés aux attaques des U-Boots allemands98. Les carnets des soldats du 372e RI embarqués sur l’Indiana sont à ce propos évocateurs. Outre deux « exercices de sauvetage », Alexandre Plaforêt évoque les « guetteurs qui sont dans les mats pour examiner l’horizon » ainsi que les escortes de « torpilleurs et contre-torpilleurs » puis, au moment d’arriver à Salonique, « le cordon de mines » qui barre l’accès au port99. Plus succinct mais non moins révélateur, le caporal Joannès Dessertine indique que le 11 octobre 1915 le convoi, alors qu’il longe les côtes de l’Afrique, entre « dans une zone dangereuse »100. C’est d’ailleurs à la même date qu’Alphonse Finquel consigne dans son journal, sans doute plus anxieux, que le convoi se trouve « dans les plus mauvais parages pour les sous-marins ennemis », puis détaille l’ensemble des mesures de sécurité qui doivent être prises de nuit sur le bâtiment, de l’interdiction de toute lumière sur le pont à l’obstruction des hublots101. Force est d’admettre que ces éléments doivent être passablement anxiogènes102, surtout pour des hommes peu au fait de la chose maritime puisque le 372e RI caserne habituellement à Belfort. Pourtant, il n’émane pas de ces textes une grande sensation d’inquiétude. Il est vrai qu’à l’automne 1915 ce régiment a déjà passé plus d’un an au front, notamment dans le secteur du Vieil Armand, et que la menace sans doute un peu abstraite des U-Boots doit paraître bien fade à des combattants habitués aux dangers des tranchées et des bombardement incessants. C’est d’ailleurs sans doute ce qui pousse Alexandre Plaforêt à avoir une attitude ambigüe lorsque vient le moment du débarquement car s’il est « content de quitter le bateau pour la terre », il n’est pas sans ignorer les dangers auxquels les champs de bataille d’Orient vont l’exposer, et reconnaît implicitement la « planque » que constitue ce navire sur lequel il reconnait qu’il avait « beaucoup d’avantages » 103. Pour les corps expéditionnaires, l’expérience que constitue le transport vers le théâtre d’opération diffère donc radicalement de celle des unités « classiques », moins par sa durée que par la véritable parenthèse, malgré certains dangers, qu’elle peut constituer104.

Transhumances Avec la guerre de position s’achève une certaine forme de nomadisme pour les combattants105 – encore qu’il faille distinguer ici le cas des artilleurs des fantassins. Néanmoins, pour ces derniers, enlisement dans les tranchées ne signifie pas immobilisme, bien au contraire. Une fois arrivés sur le théâtre d’opérations, les poilus, loin de se figer dans le singulier de l’expression « champ de bataille », continuent de se déplacer, comme pris dans une sorte de gigantesque maelstrom. Ainsi ce soldat du 309e RI qui écrit à sa mère en avril 1915, alors que son unité occupe des tranchées en Lorraine : « Tous les jours nous changeons de pays, sans savoir pourquoi. Il y a de quoi devenir fou »106.

Changer de lignes Il est vrai que le front est un monde à part qui, lors de la guerre de positions, se caractérise par une géographie particulière. Epicier briochin mobilisé au 74e RIT, Paul Cocho décrit parfaitement, dans le carnet qu’il tient, la géographie du champ de bataille des Flandres, avec en première ligne les Poilus « à l’affût à leurs créneaux, surveillant attentivement le terrain parfois bien étroit qui les sépare de l’adversaire » puis, en seconde ligne, « des sentinelles vigilantes [qui] veillent pendant que les hommes se reposent tout équipés » et se tiennent prêts à soutenir leurs compagnons d’armes dans le cadre d’une éventuelle attaque et, enfin, en troisième ligne, d’autres hommes qui « se reposent tout en se tenant prêts à agir à la première alerte »107. Or, cette parcellisation spatiale, caractéristique de la géographie du champ de bataille de la Première Guerre mondiale, complique considérablement les déplacements des combattants, notamment lorsque ceux-ci doivent passer d’une ligne à une autre de nuit, et/ou au cours d’une attaque ennemie. Dans un témoignage recueilli dans les années 1980, Henri Trémolières, agent de liaison au 4e régiment de chasseurs d’Afrique, explique comment il se dirige dans une nuit de plomb, au milieu des cadavres, uniquement grâce aux éclairs qui strient le ciel108. Un autre écrit à sa femme être dans un réseau de tranchées tel qu’il s’est perdu pendant 3 heures dans la nuit et dit combien il est difficile de s’y mouvoir du fait du temps: « Depuis 3 jours au moins les rafales de pluie succèdent aux averses ; les boyaux sont des fondrières innommables où l’on glisse, où l’on se crotte affreusement ; aussi suis-je sale au superlatif, au moins jusqu’à la ceinture ; mes mains sont boueuses et le resteront jusqu’au départ ; mes souliers sont pleins d’eau ; heureusement le corps est sec car l’air est presque froid et le ciel livide. »109 Non sans humour mais néanmoins éminemment révélateur, Pierre Bouchet écrit à ses parents que les boyaux qu’il occupe dans la Marne, en octobre 1916, sont « assez malades » et qu’en conséquence il faudrait les « juboliser » 110, du nom d’un laxatif de l’époque ! Même difficulté à se repérer dans les tranchées de la Targette pour Jean Hugo, petit-fils de l’illustre écrivain, d’autant plus que le danger est omniprésent : « Le 4 juin nous quittâmes la Targette pour gagner la première ligne. Un obus venait de tuer, au moment où il quittait la tranchée, un soldat de la compagnie voisine, rappelé à l’arrière comme père de quatre enfants. On partit en en file indienne ; je fermais la marche. A un carrefour, où le boyau débouchait sur une route, je perdis de vue la dernière escouade. Ou aller ? Les boyaux partaient dans tous les sens, écheveau inextricable. Sur la route, devant une barricade, les brancards, entre leurs hautes roues de fer, attendaient. Les blessés, portés ou soutenus par des brancardiers, arrivaient de tous côtés, quelques-uns gémissaient. Les brancards, presque invisibles, s’éloignaient avec un son grêle de voiture d’enfant. Je pris au hasard un chemin poussiéreux que la lune éclairait à travers les nuages et je rattrapai la compagnie. »111

Engagé volontaire, Jean-Corentin Carré découvre le front en octobre 1915 dans le secteur de Sainte-Menehould. Il évoque une route « défoncée par les obus » et « recouverte d’une boue gluante » sur laquelle il est d’autant plus difficile de se mouvoir qu’il n’est pas encore habitué à porter son sac « avec un tel chargement »112. Dans ces conditions, on comprend pourquoi un poilu peut se plaindre, pendant la bataille de Verdun, de ne parcourir que 8 km en 6 heures de marche. Définitif, il écrit d’ailleurs que là où il combat « ce n’est pas des tranchées qu’il y a : rien que des trous d’obus »113. Mais celui qui sans doute le mieux exprime les difficultés qu’il y a à se mouvoir dans cet environnement apocalyptique est probablement Louis Barthas qui, tout au long de ses carnets de guerre, insiste sur la boue, le froid, les trous d’obus, les marres d’eau…114 Le lieutenant Etévé du 417e régiment d’infanterie rapporte que sollicitée pour installer des liaisons par coureurs dans les boyaux, son unité répond par la négative, avançant que « nos coureurs ne savent pas nager »115. Ce propos n’est pas que drôle. Il est bel et bien révélateur d’une situation particulièrement inédite, causée par la guerre elle-même. Dans une démarche qualifiée d’écologie rétrospective, l’historien de l’environnement Martin R. Mulford a ainsi pu démontrer les conséquences du conflit sur le climat dans le nord-est de la France. Selon lui, le nombre de particules stagnant dans l’air serait beaucoup plus important au-dessus du front que de l’arrière, du fait des poussières soulevées par les bombardements, les gaz de combat et les fumées diverses. Ceci aurait une incidence majeure sur la pluviométrie, les particules en plus grande quantité se chargeant d’eau et contribuant ainsi à l’augmentation des précipitations. Ceci sans parler du fait que les combats ont pour effet de poncer le sol, ce qui laisse désormais libre court à l’eau qui ne trouve plus ni forêts, ni bosquets ni même la moindre trace de végétation pour entraver son parcours. Pire encore, cet auteur n’hésite pas à comparer la Première Guerre mondiale à un séisme, tant du fait du nombre de victimes que du point de vue des conséquences géophysiques sur la croute terrestre et, plus particulièrement, de la liquéfaction momentanée du sol provoquée par la formidable décharge d’énergie causée par le frottement des plaques tectoniques… où les bombardements d’artillerie116. On ne s’étonnera dès lors pas de lire sous la plume d’un écrivain allemand, Ernst Johannssen, que les montées en ligne comptent parmi les expériences les plus pénibles du fantassin : « La route grimpe. La pluie dégoutte des casques d’acier, imprègne les vêtements alourdis, aggrave encore l’affreuse mélasse boueuse où ils pataugent. Plus un mot. Chacun converse avec lui-même. Ah ! si l’on était seulement dans les tranchées ! Quelles damnées courses fastidieuses et interminables, pour monter en ligne et en redescendre ! »117 Investir le front est, d’une certaine manière, appréhender un nouveau rapport, beaucoup plus fluctuant, à la terre et, de manière générale, à son environnement. Découvrant cet univers inconnu en avril 1916 avec la 1e compagnie du 33e RI, Léon Morice s’exclame : « Quel travail que ces boyaux et ces tranchées ! S’ils n’étaient pas numérotés et si le plan n’était pas indiqué sur des pancartes, on s’y perdrait »118. Découvrant le front en 1915 aux Eparges avec le 106e régiment d’infanterie, Laurent Couapel ne dit pas autre chose : « Arrivé en ligne dans la nuit, le caporal m’a emmené quelque part dans le bois relever une sentinelle pour deux heures de faction. J’avoue que j’étais complètement désorienté. Les fusées éclairantes, l’éclatement des obus plus ou moins rapprochés : s’il m’avait fallu retrouver ma tranchée seul, j’en aurais été incapable. »119Dans ces conditions, il n’y a sans doute rien d’étonnant à ce qu’un secteur, entre Ecurie et Neuville-Saint-Vaast, soit dénommé « Labyrinthe » par les Poilus, « véritable dédale de blockhaus, d’abris, de tranchées et de boyaux »120 dans lequel on suppose sans peine qu’il est particulièrement difficile de se repérer. Aussi sans doute est-ce pourquoi, dans les méandres du front, il n’est pas rare de voir des panneaux indicateurs permettant aux « riverains » de se repérer dans ces villes nouvelles où les rues sont autant de boyaux et tranchées121. La métaphore urbaine peut paraitre excessive – voire déplacée – pour qualifier ce qui est avant tout un champ de bataille. Pourtant elle est employée par les combattants eux-mêmes, comme en atteste ce rapport du 2e bureau du 10e corps d’armée qui, en mars 1916, après un coup de main effectué par huit volontaires du 47e régiment d’infanterie, désigne les positions allemandes du secteur du Moulin de l’homme mort comme étant « une importante agglomération militaire »122. Aussi ne faut-il sans doute pas s’étonner de relever sur les cartes des journaux des marches et opérations de l’Armée française pendant la Grande Guerre des « places d’armes » et des « collecteurs » qui disent bien la volonté des véritables urbanistes en charge du génie de ces tranchées de vouloir fluidifier les flux de combattants en cas d’attaque. Mieux encore, comme dans les villes modernes, le dense réseau de boyaux enchevêtrés semblable aux centres historiques des mégapoles contemporaines est entouré de « tranchées de rocade », comme pour se déplacer plus rapidement d’un point à un autre en cas d’attaque de l’adversaire123.

L’odonymie employée n’en devient alors que plus riche de sens entre dénominations héritées de la nature même des lieux où s’est arrêté le front (« boyau du rond-point »124 par exemple) et hommages révélateurs d’une certaine culture de guerre (« rue du général Rouquerol »125, probablement en souvenir d’un chef apprécié, « boyau Chanzy »126, permettant de filer l’allégorie du Poilu et des levées en masse révolutionnaires…). Au-delà de leur aspect potache ou parfois assez étrange127, cette toponymie ne doit en aucun cas être tenue pour négligeable car, comme le rappelle très justement M.-A. Paveau, « tous les noms de mémoire sont étroitement liés aux conditions cognitives de leur usage » 128. C’est ce que révèle dans son carnet Julien Poulhès, soldat qui, ajourné par le conseil de révision en décembre 1914, ne découvre le front, avec le 4e régiment du génie, qu’en février 1916, dans le secteur de la Woëvre : « Les tranchées portent d’habitude le nom de quelqu’un qui a été tué en la faisant ou du gradé qui commandait à leur exécution. Ici nous avons la tranchée Brejeau, la tranchée Farge, le boyau Rizard etc. Tous des noms de notre compagnie. »129 La toponymie « poilusienne » révèle alors moins des lieux de batailles que l’expérience vécue par les combattants. Dans ce cadre, l’exemple du Téton, dans la Marne, semble parfaitement dire le manque de femmes… Investir un nouveau lieu de combat Dès lors, investir un nouveau secteur, même sans changer de théâtre d’opérations, est un réel bouleversement tant cela nécessite pour les combattants d’appréhender un autre lieu, avec ses particularités. Ainsi du 25e régiment d’infanterie qui, dans la matinée du 26 octobre 1915, relève le 136e en Argonne. Si ce mouvement ne fait l’objet d’aucune mention particulière dans le journal des marches et opérations du 25e RI130, il n’en demeure pas moins que pour les combattants, celui-ci oblige de facto à une certaine acclimatation aux lieux, source parfois, d’une surcharge importante de travail, comme le rappelle Pierre Bouchet : « j’ai eu à faire en arrivant ici le plan de tout notre nouveau secteur et j’ai parcouru bien des kilomètres de boyaux »131. Au-delà de ces considérations d’ordre cartographique, c’est bien un nouveau territoire, avec ses « bons coins » mais aussi ses pièges, que les hommes doivent appréhender. Un reportage photographique, réalisé par Edouard Brissy, opérateur de la section cinématographique et photographique des armées, montre d’ailleurs ces mêmes tranchées d’Argonne occupées par le 25e RI en juin 1916. On y voit des boyaux ponctués de chicanes132, pour éviter tout tir en enfilade, des tranchées couvertes de barbelés133, pour se prévenir d’éventuelles incursions ennemies, mais aussi des abris, avec des noms bien spécifiques134, qu’il faut non seulement retenir mais de surcroît savoir associer à un lieu sous peine de se perdre. Dans cette optique, on se doute qu’une parfaite connaissance du terrain est un gage supplémentaire de survie en cas d’attaque ennemie. Or cette mémoire géographique est réduite à néant par chaque changement de secteur….

D’ailleurs, quitter un secteur pour un autre signifie prendre possession de nouvelles positions dont les combattants ne savent si elles seront à la hauteur de celles qu’ils viennent de quitter. Louis Maufrais raconte ainsi comment lui et ses hommes investissent en mars 1915 de nouvelles lignes dans le secteur du bois des Haut-Bâtis, en Argonne : « Partis tôt dans la soirée, nous arrivons épuisés, vers deux heures du matin. Là, on nous donne un gourbi incroyable. Il faut se courber en deux pour y entrer. J’envoie des coups de lampe électrique à l’intérieur : il est rempli d’eau ! Deux banquettes se font face, et, au milieu, flotte une boule de pain sur laquelle trois rats se font les dents. Effarant. Dans le gourbi voisin c’est la même chose. Il a neigé. Il fait un froid épouvantable. Les hommes, qui refusent de dormir dans les abris, battent la semelle jusqu’au jour. »135 Changer de secteur, c’est donc investir un nouvel environnement géologique pouvant être plus ou moins favorable aux combattants, suivant que le sol y soit roche, craie ou glaise136. En Flandres, ce n’est pas tant le sol qui pose problème que la nappe phréatique : très haute, elle plonge implacablement les combattants dans l’eau et la boue137. Là encore, tel ou tel secteur de tel ou tel théâtre d’opérations n’offre pas les mêmes opportunités de protection et de « confort » aux poilus, ce sans même évoquer la différence d’intensité des combats. A « l’index » de la « Main de Massiges », Louis Barthas décrit les cagnas dévolues aux soldats : « de véritables catacombes avec des centaines de couchettes en fil de fer » mais où il règne une humidité « extraordinaire » et une obscurité « complète »138. Toujours dans la Marne, à Commercy, Elie Vandrand évoque une portion de front « à peu près tranquille » : « Le plus ennuyeux c’est qu’on ne connait pas le secteur, mais cela ne sera l’affaire que de 5 ou 6 jours, et puis, une fois au courant et qu’on aura ses points de repère, je crois qu’on ne sera pas trop malheureux, on se fera bien aux habitudes du secteur »139. Le contraste est encore plus important lorsqu’à la faveur d’un assaut, des combattants français investissent des tranchées allemandes, réputées de meilleure qualité140. Cultivateur mobilisé au 313e RI, Ladislas Granger confie ainsi son étonnement après une attaque survenue en 1917 : « Nous fûmes étonnés comment nous avions fait pour les déloger de là car nous avons été stupéfaits de la quantité et la solidité de leurs abris en ciment armé et si bien camouflés, dans quelques-uns il y avait l’eau, et dans tous l’électricité. »141Ces déplacements d’un secteur à un autre d’un même théâtre d’opérations sont un véritable supplice pour les hommes comme le rappelle Louis Barthas : « nous, Juifs errants des tranchées, nous ne restions guère plus de trois ou quatre jours au même endroit »142. C’est d’ailleurs sans doute parce qu’ils sont terriblement éprouvants et particulièrement dangereux, car le moindre écart les place à portée de l’ennemi, qu’ils constituent un topos quasi obligé des carnets et mémoires des combattants. C’est d’ailleurs ce qui amène à se demander s’il n’est pas possible de rapprocher ces déplacements d’un point à un autre d’un théâtre d’opérations avec ce que vivaient les soldats déployés récemment encore en Afghanistan. Certes les situations sont différentes car la nature des champs de bataille n’est aucunement comparable puisque, d’une part, les combattants sont confrontés à une guerre de positions ou de mouvements mais, dans tous les cas, à un front parfaitement déterminé tandis que, d’autre part, ils font face à une « petite guerre » où la doctrine de l’insécurité permanente règne en maîtresse. Pourtant, en comparant les témoignages, on est frappé par de nombreuses similitudes. Tout d’abord il y a le danger que représentent ces phases de la vie du combattant puisqu’elles exigent de se mettre à découvert. Il y a également les hommes qui croulent sous le poids de leur équipement et enfin, omniprésent, le stress que génèrent ces déplacements. Lors de sa première « sortie » en Kapisa, le sergent Tran Van Can évoque un CIRAS (Combat Integrated Releasable Armor System) de 18 kg auquel sont adjoints un « camel back » et, bien entendu, des munitions, le tout atteignant un poids de 30 kg, en tout point comparable sur ce point à l’As de carreaux des Poilus. Malgré son entraînement et ses protections sensées atténuer la peur, il confesse évoluer dans une « tension permanente » : « c’était oppressant, et comme l’on sait que c’est le terrain qui commande la mission, nous n’avions pas fini de galérer ! »143.

Il convient toutefois de ne pas mettre tous les combattants dans la même catégorie, l’expérience des marins étant sur ce point radicalement différente des fantassins, artilleurs et autres cavaliers. En effet, si l’équipage d’un bâtiment navigue et, par la force des choses, se déplace d’un bout à l’autre d’un même théâtre – l’océan atlantique par exemple – le quotidien des hommes reste peu ou prou le même, cantonné à un même carré, à une même bannette… Voyager au sein même de l’unité Le champ de bataille de la Première Guerre mondiale, tout du moins dans sa partie occidentale, est tellement bouleversé par les ravages des obus, les anfractuosités des tranchées et des boyaux de communication qu’au final, seul un quart des combattants, lors d’une attaque, parvenus à traverser indemne le no man’s land est encore en mesure d’engager un combat au corps-à-corps dans la tranchée ennemie. Les autres sont trop exténués pour ce faire, que ce soit physiquement mais aussi – on s’en doute – nerveusement144. Evoluer sur le champ de bataille de la Grande Guerre est donc une expérience qui justifie, à elle seule, le statut de voyage tant elle marque les combattants. Mais, le voyage est encore plus dépaysant lorsqu’il s’agit non plus de se mouvoir d’un point à un autre du théâtre des opérations mais de quitter une unité pour une autre. Chacun dès lors pensera à Louis Barthas dont l’arrivée au 248e RI de Guingamp suscite quelques pages qui disent bien quel peut être le déracinement éprouvé par un combattant à l’occasion d’une telle mutation145. Là encore, gageons que le cas des Poilus n’est pas exceptionnel. Si c’est volontairement que Pierre Clostermann rejoint le 602nd « City of Glasgow » squadron de la Royal Air Force, il concède lui-même que « c’est quand même le cœur un peu gros » qu’il se sépare du groupe Alsace des forces aériennes françaises libres146. Ces mouvements, d’apparence anodins, tant la Grande Guerre s’étend sur un vaste champ de bataille, ne doivent pour autant pas être négligés. Du fait de sa promotion au grade de sous-lieutenant, Arnaud Pomiro est transféré le 13 juin 1915 de la 2e à la 9e compagnie du 175e RI. Certes, sitôt la nouvelle connue, celui-ci note dans ses carnets que les félicitations « pleuvent » mais, pudique, il laisse également entr’apercevoir les « regrets » suscités par son départ, sans que l’on sache s’il agit des siens et/ou de ceux de ses hommes147. Marcel Rogerie est clairon au 2e régiment d’infanterie et comme la 6e compagnie n’en dispose plus à la mi-octobre 1914, il y est affecté. Loin de le laisser indifférent, cette nouvelle affectation le « peine » puisqu’il lui faut quitter ses camarades de la 5e compagnie au sein de laquelle régnait, selon ses dires, une grande solidarité148. La manière dont Julien Loret évoque son transfert de la 5e à la 7e compagnie du 47e RI est également particulièrement symptomatique tant les mots employés sont forts : « A mon retour [de permission] j’avais retrouvé ma compagnie dans un village dont le nom était Ainval, un nom que je ne peux affirmer exact. A ma grande surprise au bureau de la 5e compagnie on m’avait dit qu’il me fallait rejoindre la 7e compagnie, pendant mon absence on m’avait fait nommer caporal ».149 On pourrait croire que la perspective de cette montée en grade apporte de la satisfaction à Julien Loret en ce qu’elle est une reconnaissance implicite de ses mérites. Il n’en est rien, au contraire : « Cette nomination m’avait contrariée car j’étais resté à la 5e compagnie pendant quatre ans et sept mois, et sans m’avoir prévenu, je m’en suis trouvé évincé. »150

Sentiment de rejet, de sanction, d’exclusion, ces mutations forcées sont un moment important de l’expérience de guerre des Poilus. En effet ces changements d’affectation induisent chez les combattants une césure brutale d’avec le groupe primaire, dont B. Cabanes rappelle par ailleurs qu’il est un élément clef de la survie au combat en ce qu’il est le lieu d’une cohésion et d’une sécurité mutuelle entre les hommes151. Troublants sont à cet égards les carnets de Michel Laurentin lorsqu’il évoque, le 12 avril 1915, sa mutation du 77e au 268e RI, devenant au passage adjoint du chef de corps : « J’ai quitté ces hommes dont tant avaient été blessés près de moi, dont tant avaient souffert avec moi, dont plusieurs s’étaient dévoués pour moi. C’est une grosse peine. Eux aussi l’ont sentie, mes soldats ! Beaucoup pleuraient quand je leur ai dit adieu ; et moi, quels que soient les dangers que j’évite peut-être en prenant un poste plus éloigné du feu, quelles que soient en tout cas les privations et les fatigues auxquelles je n’aurais plus ma part, j’aurais préféré rester avec eux [….] »152 Mais le déchirement n’est pas qu’humain au sens où il ne se limite pas à la perte de compagnons d’armes. Ce changement est pour Maurice Laurentin bien plus profond et, en tout cas, ne saurait être réduit à un simple transfert d’une unité à une autre. En effet, lorsqu’il évoque cette mutation, Maurice Laurentin débute son récit en écrivant « J’ai quitté hier mon régiment, le glorieux 77e, le régiment de mon pays »153. C’est d’ailleurs une conséquence de l’abandon progressif, à partir de 1915, de la doctrine du recrutement régional que de déraciner des hommes en les affectant dans des unités qui ne relèvent aucunement de leur région militaire d’origine. On sait que ce principe, qui découle de la réforme militaire opérée à la suite de la défaite de 1870, est puissamment intériorisé par les individus qui partent au combat en 1914. A titre d’exemple, originaire de Dol-de-Bretagne, Louis Mauffrais est étonné d’être affecté au 94e RI, une unité casernée en temps de paix à Bar-le-Duc. Il s’attendait en effet plus « à être versé dans un régiment de la 10e région »154. Or, depuis A. Prost, chacun connait « la persistance des représentations d’avant-guerre que les poilus connaissent parfaitement, dont ils connaissent l’inadéquation, et dont, pourtant, ils ne réussissent pas à se défaire totalement »155. Sans doute est-ce pourquoi ce qui nous semble être de prime abord un anodin changement d’affectation prend pour Michel Laurentin la tournure d’un véritable déracinement, d’une rupture du lien qui le lie avec le « pays » et par extension, avec sa vie civile, avec son existence « d’avant ». Plus qu’une mobilité latérale sur le gigantesque organigramme de l’armée française pendant la Première Guerre mondiale, une telle affectation traduit en réalité l’influence de cette dernière sur les hommes en guerre, érigeant le conflit en un grand « voyage » sans retour possible.

La guerre a ceci de paradoxal que, choc entre des Etats qui se combattent, elle est aussi une série de mouvements plus ou moins permanents, synonymes de rencontres entre citoyens de ces mêmes pays belligérants. En cela, la Première Guerre mondiale ne semble nullement exceptionnelle. Que l’on songe quelques instants aux grognards napoléoniens qui découvrent la Russie, aux Gi’s américains qui combattent en Normandie, aux Marines dans les îles du Pacifique ou encore aux Français des corps expéditionnaires en Corée et en Indochine. Certains Poilus ne sont d’ailleurs pas sans le remarquer, comme Pierre Bouchet qui écrit à sa mère dans une lettre du 20 septembre 1916 que « la terre est petite et [que] l’on voyage beaucoup depuis la guerre » et pense même deviner que des « gens en garderont longtemps l’habitude et la nécessité de changer de temps en temps d’air »156. La même remarque vaut également à l’échelle d’un territoire, comme le rappelle en 2008 une exposition du musée In Flanders Fields d’Ypres qui explique comment le front de l’Ouest se mue entre 1914 et 1918 en un vaste lieu de rencontre entre des peuples venus des cinq continents157. Pour ne considérer qu’un seul exemple, les quelques 130 000 Indiens qui viennent combattre en Artois et dans le Pas-de-Calais pendant la Grande Guerre sont tout simplement parmi les premiers à découvrir la France, si l’on excepte quelques fortunés maharajahs158. Aussi est-ce sans doute pourquoi à Paris, au début du XXIe siècle, les politiques publiques définies dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre s’intègrent résolument dans une dimension internationale qui est, précisément, le reflet de cette réalité du conflit159. Or la France de 1914 est une société encore essentiellement paysanne, c’est-à-dire très solidement ancrée géographiquement. Finistérien de Huelgoat, Michel Urvoas en est un bon exemple. Paysan issu d’une famille modeste, il est, comme beaucoup de Bretons, obligé de quitter son « pays » qui ne peut nourrir toutes les bouches. C’est ainsi qu’au printemps 1914 il travaille comme ouvrier agricole à Nogent-le-Roi, dans la fertile Beauce d’Eure-et-Loir. Si seulement 500 kilomètres séparent Brest de Chartres, il ne faudrait pas pour autant sous-estimer tout ce que ce trajet peut avoir de radical pour un homme de cette condition, qui probablement le ressent comme une sorte d’émigration. C’est donc pour cela qu’avec tous les trajets qu’elle implique, la Première Guerre mondiale peut apparaître comme un grand voyage aux yeux de combattants peu habitués à une telle mobilité. D’ailleurs, résumant en juillet 1915 son expérience au 3e Zouaves, Michel Urvoas écrit ainsi à son jeune frère : « J’ai fait un grand voyage. Je suis arrivé jusqu’à l’Alsace. Je suis allé aussi à Arras et en Belgique et trois fois à Paris. J’ai presque fait le tour de France. Maintenant je suis dans une caserne à Héricourt, tout près de Belfort. »160 Mais plus encore, c’est la vie dans les tranchées, expérience aussi douloureuse que longue, qui transforme durablement les hommes, érigeant tous ces déplacements en un grand voyage. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui s’en rendent compte, plus ou moins anxieusement. Employé de la Société générale, René Gourgues est mobilisé dès août 1914 et nourrit une correspondance très suivie avec sa mère, demeurée à Colombes. Le 4 février 1916, il s’inquiète auprès d’elle des conséquences de ce voyage : « Après dix-huit mois, on est en effet changé du tout au tout, on devient soldat de métier et se demande si l’on pourra reprendre la vie civile en se débarrassant des habitudes que l’on contracte ici »161. Erwan LE GALL