17 février 1916, la mort au bout du poignard…

C’est le 17 février 1916 que François Haguet, un territorial originaire d’Yvignac (Côtes-du-Nord), meurt à l’ambulance 3/55, à Sapicourt, dans la Marne, des suites de « blessures de guerre ». Quelques jours plus tôt, le soldat du 78e RIT, le régiment territorial de Saint-Malo, avait été blessé de neuf coups de couteau en avant des premières lignes françaises. Par bien des aspects extraordinaire – au sens premier du terme –, le sort de François Haguet mérite que l’on s’y arrête.

Un territorial en première ligne

Né à Yvignac en 1875, François Haguet sert au 78e RIT de Saint-Malo depuis les premiers jours de la mobilisation, en août 1914. Plus grand que la moyenne des soldats – il mesure 1m68 –, plus instruit aussi, ce « laboureur » a effectué un service militaire d’un an au 115e RI, en 1896-1897, avant d’être renvoyé dans ses foyers, un de ses frères servant au même moment. Il a cependant, depuis, effectué plusieurs périodes de réserve, au 47e RI tout d’abord, puis au 78e RIT, deux unités malouines donc. L’on ne sait pas grand-chose de sa vie en Bretagne, si ce n’est qu’il habite à nouveau dans sa commune natale depuis 1912, après avoir passé plusieurs années à Saint-Hélen, de l’autre côté de la Rance, à une petite trentaine de kilomètres de là, puis à Reuilly, dans l’Indre, où il a travaillé chez un cultivateur, sans doute comme valet de ferme.

Parti « aux armées » dès le mois d’août 1914, il a dû suivre le 78e RIT dans son périple depuis cette date : le camp retranché de Paris à la fin de l’été 1914, le secteur de Berry-au-Bac à compter de décembre, celui du Cavalier de Courcy à partir du tout début de l’année 1916. La 2e compagnie du 78e RIT, à laquelle appartient François Haguet, alterne alors les périodes de repos et celles en première ligne, notamment, le 8 février, dans la zone de « la Verrerie et route 44 » où les hommes travaillent à la réfection des tranchées et des créneaux de tir. C’est dans ce secteur plutôt calme du front que le territorial est blessé, dans la soirée, « en défendant son poste d’écoute de la tranchée Q, attaqué par 3 Allemands, après une violente lutte ». « Les Allemands sont mis en fuite, abandonnant un poignard et un béret » dans ce combat illustrant parfaitement ce que put être la lutte sur le no man’s land séparant les lignes françaises et allemandes : une guerre de patrouilles et de coups de main, à coup de grenades, de révolver ou de couteau bien plus que d’obus, de minen ou de mitrailleuses. Et c’est des suites « de plusieurs coups de couteau à la tête et au bras droit » que meurt François Haguet, neuf jours plus tard.

L’histoire pourrait d’ailleurs s’arrêter là, totalement oubliée, si sa sœur, à qui l’on confie l’arme qui a frappé le territorial, ne l’avait faite encadrer, entre la médaille militaire et la croix de guerre venues récompenser le « pépère » breton. Insolite et en cela peu représentatif, l’objet, offert au Mémorial de Verdun, n’en témoigne pas moins de l’énergie meurtrière déployée par les combattants en certaines circonstances. Elle interroge aussi sur la violence des combats au cours de la Grande Guerre, sur la mémoire de cette violence aussi.

Adapter l’armement aux nouvelles réalités du combat

Si à peine 1 % des blessés soignés dans les ambulances françaises au cours de la Grande Guerre l’ont été à l’arme blanche – baïonnette ou couteau –1, la place tenue par ces objets dans l’imaginaire du conflit est sans rapport aucun avec ce modeste pourcentage qui – cela mérite d’être noté – n’en représente pas moins des dizaines de milliers de combattants.

Passons sur les assauts conduits « baïonnette au canon » et autres « attaques à la baïonnette » : ces expressions ne disent rien quant à l’utilisation concrète de ces armes, si ce n’est qu’il est d’usage de fixer sa baïonnette au canon de son Lebel lorsque l’on attaque une position ennemie durant la Grande Guerre, comme les soldats britanniques le firent – régulièrement – au bout de leur SA80 en Afghanistan ou les Marines avec leur M16 en Irak2. Ainsi que le rappelle l’historien américain R. Engen, malgré ses capacités létales limitées, la baïonnette était – et reste – « a morale booster » pour les combattants3.

L’adoption de couteaux pose sans doute d’autres questions. Elle témoigne en fait, pour une part, de la volonté d’adaptation de leur armement d’au moins une partie des soldats aux nouvelles réalités du combat en première ligne : un espace confiné, celui des tranchées, rendant compliquée l’utilisation d’une arme telle que le fusil Lebel, plus encore dans le cadre du combat rapproché face à des ennemis souvent aussi nombreux, ce qui impose de devoir faire feu de manière répétée et rapide. Plus que les armes blanches, ce sont donc les pistolets automatiques – improprement qualifiés de révolvers souvent dans les sources de l’époque – qui semblent avoir été les premiers concernés.

|

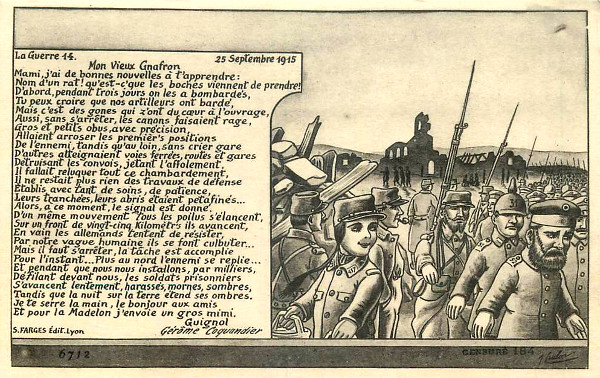

| Carte postale. Collection particulière. |

Les exemples ne manquent guère, y compris à l’échelle des seuls témoignages bretons. Instituteur dans les Côtes-du-Nord avant-guerre, sous-officier au 70e RI de Vitré depuis la mobilisation, Jules Lachiver demande à ses parents en avril 1915, quelques jours avant le déclenchement de la grande offensive de mai 1915 en Artois au cours de laquelle il est d’ailleurs tué, de lui fournir des munitions pour une telle arme : il va jusqu’à leur préciser qu’ils pourraient trouver ces fournitures chez un armurier de Lamballe. Quelques jours avant de disparaître lui aussi, en octobre 1915, Charles Gaillard, sergent au 65e RI de Nantes, sollicite quant à lui son frère, resté dans le Morbihan, pour lui faire parvenir « des balles pour revolver Browning Herstal, avec un ou deux chargeurs (calibre 6,35) » afin de pouvoir utiliser l’arme qu’il a trouvée dans une tranchée allemande lors d’un précédent assaut. De manière significative, le sous-lieutenant Alesté, chef de section au 41 RI de Rennes, remplace quant à lui son révolver Mle 1892 de dotation par un pistolet automatique pour les opérations de mai-juin 1915 en Artois, déclarant à son épouse dans une lettre du 21 mai avoir « pris toutes [ses] précautions pour l’attaque » : « j’étais armé jusqu’aux dents » explique-t-il ; « j’avais avec mon revolver, un fusil à baïonnette. J’avais jugé à propos de laisser à l’arrière mon sabre pour ne pas me faire remarquer. Les Allemands visent surtout les officiers » conclut-il4. Dans ce dernier cas, c’est donc autant la volonté de se fondre dans la masse des combattants montant à l’assaut que la maniabilité de l’arme qui est recherchée.

Quelle place pour les « couteaux de tranchée » ?

Dans ce processus d’adaptation, par en bas, de l’armement et, au-delà, de l’équipement, quelle place les combattants purent-ils accorder aux armes blanches ? La réponse est pour le moins complexe ; elle a suscité de ce fait de nombreux débats entre historiens5. La rareté des témoignages sur ce point, plus encore à l’échelle des combattants d’une seule région, la Bretagne, celle qui nous intéresse ici, complique encore l’affaire.

Notons qu’au-delà de la conservation d’armes de ce type dans de nombreuses collections publiques ou privées, diverses sources en attestent la présence chez les combattants de première ligne. Au 241e RI de Rennes par exemple, le 29 avril 1916, c’est armés « d’un pistolet automatique, d’un couteau ou hachette et de six grenades » que les hommes de la 22e compagnie se lancent dans une opération de nuit contre les tranchées ennemies, seuls quelques-uns étant « armés du mousqueton », aucun du fusil. « Couteau ou hachette » ont certes été fournis à ces hommes, à l’instar des poignards distribués en grand nombre semble-t-il aux combattants devant monter à l’assaut des tranchées allemandes en Champagne le 25 septembre 1915.

|

| Carte postale. Collection particulière. |

Les témoignages sont multiples sur cette distribution, laissant entendre que la chose étonna les soldats, sans pour autant les choquer systématiquement. « Il paraît que nous allons toucher, pour l’attaque, des révolvers et des poignards ! » s’écrie le Morbihannais Charles Gaillard dans une lettre à sa mère le 16 septembre 1915, plaçant les deux types d’armes sur le même plan. « Si cela continue, on reviendra aux arbalètes et aux javelots, comme dans l’ancien temps » constate-t-il, sans jugement moral particulier. « On nous a donné des grenades pour lacérer, des poignards pour égorger » se rappelle Jacques d’Arnoux, alors aspirant au 116e RI de Vannes, dans un récit par ailleurs d’une fiabilité inégale. Présent dans le même secteur, le territorial Louis Henrio, du 88e RIT de Lorient, est plus critique : « aujourd’hui, on a distribué des couteaux de bouchers aux jeunes de l’active, pour éventrer les Allemands lorsqu’ils devront donner l’assaut » note-t-il. « La plupart des hommes ne peuvent se départir d’un mouvement de répulsion face à ce couteau » indique-t-il plus loin, évoquant le fait qu’il « reste dans la conscience de chacun quelque chose qui le fait reculer devant certains actes ». Des actes que peine à envisager Henrio qui n’a cependant connu ni les toutes premières lignes, ni l’expérience de l’attaque6. D’autres ont moins de prévention sans doute à en croire l’aspirant Laby, médecin au 294e RI de Bar-le-Duc, dont le dépôt a été replié à Coëtquidan : en arrivant « à un Block-Haus de mitrailleurs boches », il les découvre « crevés, depuis peu ». « Ils sont trois, tous saignés à la carotide par une petite incision identique » explique-t-il. « Vraiment, c’est du beau travail » se félicite-t-il pour finir7.

Les JMO des régiments du 11e corps d’armée – celui de Nantes – mentionnent parfois cet équipement nouveau, n’y portant pas plus d’attention que la distribution des casques Adrian. Au 116e RI de Vannes, il est ainsi prévu que les hommes partent à l’assaut avec leur fusil, « 250 cartouches et deux grenades, sauf les nettoyeurs qui en [ont] chacun 10. Ces derniers [sont] en outre armés de coutelas et de révolvers ». Au 118e de Quimper, « les nettoyeurs de tranchées seront armés de couteaux et de révolvers et seront munis de quelques grenades pour le nettoyage des abris qui seraient encore occupés ». En effet, si ces couteaux ou coutelas sont bien présents, ce sont bien les grenades qui constituent les principales armes en ces circonstances, dans l’attaque comme dans la défense. Dans sa lettre du 16 septembre, Charles Gaillard insistait sur le fait qu’« ici, le fusil tombe en désuétude » : « c’est surtout de la grenade qu’on se sert », « une arme réellement terrible ». Les JMO du 64e RI d’Ancenis rappellent, au sujet du 25 septembre, que c’est le feu des mitrailleuses qui déciment les vagues d’assaut avec les grenades dont « les Allemands ont criblé […] ceux de nos blessés qui donnaient le moindre signe de vie ». Et au 116e RI, si face à une position de mitrailleuses allemandes, « une section de nettoyeurs est appelée qui tente de cerner le fortin », c’est « à coups de grenades, de fusils et de mitrailleuses » que « les Allemands se défendent farouchement », alors que « les fils de fer sont intacts ». Ce n’est ici « qu’après 3 heures de combat que les défenseurs sortent, enfin, précipitamment de leurs abris en levant les bras », des « mitrailleurs boches fanatiques » faits prisonniers avec des centaines d’autres ce jour-là par les nettoyeurs des régiments bretons.

|

| Carte postale. Collection particulière. |

Entre Henry Journel-Morel, officier d’état-major de la 74e DI, pour qui les fantassins ne se servent de leur poignard de tranchée « que pour couper leur viande ou tailler un crayon » et l’aspirant Jacques d’Arnoux, du 116e RI, qui dit découvrir, en arrivant en Champagne, en septembre 1915, « une tête à demi-scalpée », dont un « poignard allemand traverse de part en part le cou charbonneux », que retenir ? Au-delà du cas de François Haguet témoignant de l’usage de ces armes blanches dans les combats de la Grande Guerre, au-delà des questions de méthode soulevées par Antoine Prost sur les limites de « l’exemplification »8, ces quelques éléments incitent sans doute à une lecture plus fine des témoignages de plus en plus nombreux à notre disposition sur cette question particulière, à une comparaison plus poussée entre sources de différents pays. Elle doit aussi et surtout, sans doute, amener à une approche chronologique plus précise de ces questions : la « masse » – très relative – de témoignages autour du mois de septembre 1915 laisse entendre que quelque chose de particulier se joue sans doute alors ; que, si la prudence s’impose, afin d’éviter que les travaux n’en disent autant sur les pratiques guerrières que sur les préventions des chercheurs face à ces pratiques, une moindre sensibilité à l’utilisation de ce type d’arme à compter de la fin de l’année 1915 n’est pas à exclure.

François Haguet, à son corps défendant, l’illustrerait pour une part.

Yann LAGADEC

1 Selon l’historien Niall Ferguson, le taux de morts et blessés par arme blanche serait de 0,32 % dans l’Armée britannique.

2 A tire d’exemple, voir ceci ou ceci.

3 ENGEN, Rob, « Steel against Fire : The Bayonet in the First World War », Journal of Military and Strategic Studies, 2006, vol. 6-3, p. 15.

4 Sur Alesté, voir LAGADEC, Yann et RANNOU, Yves, « Un officier du 41e RI dans les tranchées d’Artois : les lettres du sous-lieutenant Alesté à son épouse (février-juin 1915) », Bulletins et mémoires de la Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine, 2016, à paraître.

5 Voir, par exemple, AUDOIN-ROUZEAU, Stéphane, Les armes et la chair. Trois objets de mort en 14-18, Paris, Armand Colin, 2009, et PROST, Antoine, « Les limites de la brutalisation. Tuer sur le front occidental, 1914-1918 », Vingtième Siècle, janvier-mars 2004, p. 5-20. Notons que ce débat, extension de celui sur la « contrainte » et le « consentement » est assez largement français et ne tient qu’une place très limitée dans la littérature anglo-saxonne.

6 Le témoignage de Louis Henrio peut être rapproché, sur ce point, de celui de Louis Barthas : « Mon coutelas ne servira pas à de tels crimes » se serait-il écrié avant de jeter son couteau sur le toit d’une maison en ce même mois de septembre 1915. BARTHAS, Louis, Les cahiers de guerre de Louis Barthas, tonnelier (1914-1919), Paris, Maspero, 1978, p. 165.

7 Les carnets de l’aspirant Laby. Médecin dans les tranchées, 28 juillet 1914-14 juillet 1919, Paris, Hachette, 2001, p. 124.

8 PROST, Antoine, « Les limites de la brutalisation… », art. cit., p. 18. |