|

|||||||

|

|

|||||||||||

A boire et à manger

L’historiographie de la Première Guerre mondiale est à la mesure de ce conflit : gigantesque, colossale, mais, heureusement pour les chercheurs, non dépourvue d’angles morts. C’est ainsi par exemple que l’on note qu’il n’existe pas d’étude de référence sur l’alimentation en 1914-1918, situation assez paradoxale pour un pays comme la France où la nourriture tient une place si essentielle. Il est vrai qu’il s’agit là d’un sujet lui-même tentaculaire, tant les ramifications sont importantes : des industries alimentaires – propos d’une thèse initiée en 20041 – à la ration des poilus en passant par les menus des embusqués et autres mercantis ou profiteurs de guerre. C’est donc à la double lumière de l’immensité de ce sujet et du vide historiographique le concernant qu’il faut lire l’ouvrage de Silvano Serventi qui, comme toute démarche pionnière, n’est pas sans poser certains problèmes2. Il en est ainsi du titre – La Cuisine des tranchées – qui s’avère largement restrictif puisque le volume se compose de deux parties, l’une dévolue aux combattants, l’autre aux civils. Un détail qui doit sans doute peu à l’auteur mais qu’il convient néanmoins de noter puisque pour les pays en guerre – et non pas uniquement pour les soldats terrés dans leurs tranchées – la nourriture est une question centrale. C’est d’ailleurs ce que ce spécialiste de l’histoire de la gastronomie rappelle en introduction en plaçant judicieusement en exergue une citation extraite d’un numéro de L’Illustration datant de mars 1917 : « La victoire appartiendra à celui des deux belligérants qui aura, dans ses dernières réserves, un mois de vivres de plus que l’autre » (p. 7).

C’est d’ailleurs la qualité essentielle de l’étude de Silvano Serventi que de rappeler en ce début de centenaire de la Première Guerre mondiale la place centrale, décisive, stratégique de la nourriture dans ce conflit. Au front, l’alimentation se révèle ainsi être un élément de première importance en ce que « le casse-croûte ou la saucissonnade improvisés sur une caisse à munitions, les repas ou gueuletons entre amis toujours copieusement arrosés, les descentes et beuveries dans les bistrots des bourgs situés près de la ligne de feu sont autant d’antidotes au cafard » (p. 10-11), une dimension d’ailleurs justement soulignée par Alexandre Lafon dans son étude sur la camaraderie combattante3. Du point de vue de la mobilisation des ressources, l’alimentation se révèle être un ciment entre les alliés, scellant « l’unité des ventres » (p. 74-78). Produire est en ce temps un véritable acte de guerre, en ce qu’il permet la poursuite du conflit, et c’est alors le début de magnifiques histoires industrielles qui, aujourd’hui encore, constituent d’authentiques fleurons économiques bretons : Saupiquet, Connétable ou encore Hénaff (p. 80). Pour les civils, la question alimentaire est également de première importance puisque l’arrière est confronté à une raréfaction et un renchérissement des ressources qui n’est pas sans annoncer la situation qui prévaudra lors de la Seconde Guerre mondiale. Et Silvano Serventi d’ajouter à juste titre qu’il « y a loin entre la vie de taupinière des rescapés des villes et villages situés près de la ligne de front, et celle des habitants du reste de la France », les situations variant considérablement en fonction du niveau de revenu et du type d’habitat (p. 95). Un riche urbain pourra en effet toujours recourir au marché noir (p. 125) – dont il n’existe aucune étude comparable aux travaux de Fabrice Grenard sur la Seconde Guerre mondiale4 – tandis qu’un paysan aura toujours de quoi subvenir à ses besoins. C’est dans les faubourgs industrieux et populaires que la situation est la plus critique… ainsi que dans les régions occupées (p. 98-124).

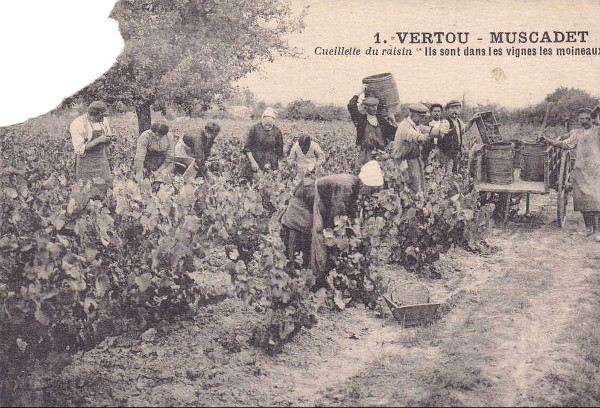

Cet ouvrage fourmille donc de détails particulièrement précieux comme ces rigoureuses descriptions du pain de guerre (p. 23-24), du singe (p. 25) ou encore ces recettes de cuisine puisées directement dans les archives (p. 42-44, 162 ainsi que 166). Il offre de nombreux et appréciables éléments de synthèse rappelant que la guerre ne semble avoir que peu d’influence sur les pratiques alimentaires des paysans demeurés à l’arrière « qui restent déterminés par les traditions locales et le sens de l’économie fortement ancré dans les mentalités des populations rurales » (p. 96). A contrario, le conflit permet l’adoption définitive de la congélation et de la conserve par les Français, auparavant grandement réticents à ces procédés (p. 182). Pour autant, il n’en demeure pas moins que, malgré ses évidentes et nombreuses qualités, ce volume n’est pas sans présenter, à notre humble avis, un certain nombre de faiblesses. Ainsi, alors que la valeur calorifique des rations quotidiennes est présentée pour les civils (p. 112) et les prisonniers de guerre (p. 118), cette information n’est malheureusement pas disponible pour les combattants, alors que la ration journalière théorique est décrite par le menu (p. 22). Certes, celle-ci varie effectivement au cours de la guerre et en fonction des possibilités d’approvisionnement (p. 23) mais ce calcul aurait sans doute eu l’avantage de donner d’intéressants ordres de grandeur et d’objectiver la faim des poilus en fonction de leurs mensurations – puisque les registres matriculaires de recrutement sont de plus en plus disponibles en ligne – et des conditions climatiques du moment (les besoins n’étant pas les mêmes suivant les saisons). Plus anecdotique sans doute mais toutefois agaçante, on relèvera cette propension de l’auteur à accréditer l’idée – que l’on peut d’ailleurs entendre en maintes occasions – que les Bretons découvrent le vin pendant la Première Guerre mondiale (p. 10 et 182 notamment). Faut-il rappeler que la Bretagne est une région productrice de vin avec les célèbres Muscadet et Gros-plant nantais ? De même, est-il nécessaire de rappeler que la culture de la vigne est attestée dans le Finistère au Moyen-Âge et que la Bretagne importe annuellement environ 30 litres de vin par personne au XVe siècle ? Certes les paysans bretons boivent peu de vin à la fin du XIXe siècle, ce produit étant en concurrence avec le cidre5. Pour autant, il suffit de jeter un coup d’œil aux pages des numéros que L’Ouest-Eclair et la Dépêche de Brest publient avant 1914 pour en conclure sans trop de risque d’erreur que ce produit n’est alors pas totalement inconnu dans la péninsule armoricaine. D’ailleurs, si nous ne devions citer qu’un exemple à l’appui de ce propos, nous rappellerions que Pierre-Marie Philouze, un jeune paysan de Vezin-le-Coquet – dans les environs de Rennes – bientôt mobilisé au 62e RI, dit dans ses « souvenirs de guerre » boire le 2 août 1914 avec le recteur de la paroisse « un coup de vin au succès de nos armées »6.

Plus gênante encore est l’affirmation selon laquelle « le ravitaillement fut assuré tout au long de la guerre, notamment sur le plan de la fourniture des vivres aux combattants » (p. 68). En effet, non seulement l’auteur semble se contredire à la page suivante en indiquant quelques « défaillances de la mise en route » du système – lignes qui en passant brossent un portrait particulièrement sévère de la mobilisation en août 1914, surtout lorsqu’on a en tête le précédent de 1870 – mais nous avons eu l’occasion de démontrer à l’échelle d’un régiment d’infanterie que la guerre de mouvement est une période qui, pour les combattants, est hors de tout ravitaillement institutionnalisé. Une situation qui n’empêche d’ailleurs pas les services du corps d’armée de produire quotidiennement des ordres du jour détaillant scrupuleusement les points d’approvisionnement en pain, en eau et en viande fraîche… sans que ces denrées ne rencontrent leurs destinataires pris dans la tourmente de la débâcle7. En réalité, c’est sur l’habitant – plus ou moins aimablement – que les hommes se ravitaillent. Or ce point est d’importance car trop souvent – et cela est malheureusement le cas dans cet ouvrage – le ravitaillement des troupes sur les vivres des populations civiles n’est évoqué que pour les Allemands, notamment dans le cadre de l’occupation des départements du Nord et du Pas-de-Calais (notamment p. 99-103), et donc inéluctablement assimilé à du pillage. Rappelons de surcroît que notre propos n’est pas de déshonorer l’armée française mais bien de souligner une pratique anthropologique et, par la même occasion, un formidable sujet d’histoire qui, à lui seul, mériterait une étude détaillée. De même, si la nourriture renvoie à un besoin primaire, manger est aussi une activité éminemment culturelle et, de ce point de vue, Silvano Serventi a parfaitement raison d’indiquer que « tous les soldats ne gardèrent pas des souvenirs aussi négatifs de la nourriture qu’ils avaient dans les tranchées » (p. 47). Bien sûr, il y a des popotes meilleures que d’autres, qui savent s’attacher les services de cuistots quasi virtuoses. Mais surtout, et sans doute ce point aurait-il mérité d’être plus détaillé, la nourriture est un important marqueur social puisque ce qui pourra plaire à un paysan ne sera pas forcément du goût d’un agrégé de philosophie et vice versa. Aussi, plus que de Cuisine des tranchées c’est bien de Cuisines qu’il faut parler ici puisque, loin d’être tous unis dans la tranchée, les intellectuels ne rencontrent pas le peuple pendant le conflit8.

Pareillement, c’est bien une multitude de cuisines de pays qui se rencontrent pendant le conflit (p. 156), l’alimentation renvoyant alors telle la madeleine de Proust à la petite patrie et à la vie d’avant la guerre. En cela, le conflit prépare le terrain aux années dites folles et à la diffusion d’un certain nombre de produits régionaux à l’échelle nationale, à l’instar du célèbre camembert, mouvement largement imputable à la petite bourgeoisie (p. 156 et 166). On est d’ailleurs surpris de voir à ce propos la galette de sarrasin circonscrite à la seule Bretagne alors que l’on sait sa distribution beaucoup plus large, englobant notamment l'Anjou et la Normandie9. Mais le particularisme culturel est aussi un support du moral des troupes alliées, y compris lorsqu’il s’exprime sur le mode culturel. Ainsi, lorsque Silvano Serventi se demande si les officiers des troupes coloniales n’ont pas « consenti à leur procurer une nourriture conforme à leurs usages alimentaires », on peut renvoyer aux travaux d’Emmanuelle Cronier qui montrent justement que ces spécificités sont pour les Armées alliées un outil opérationnel entretenu grâce à la prise en compte de certains particularismes alimentaires : absence de porc conformément aux préceptes de l’Islam, Anzacs biscuits ou encore dindes de Thanksgiving en sont autant d’illustrations10.

En définitive il y a à boire et à manger dans cet ouvrage qui fourmille d’éléments passionnants sans toutefois éviter le piège des raccourcis hâtifs et des généralisations précipitées. Mais la plus grande réussite de Silvano Serventi est assurément de démontrer qu’il y a avec l’alimentation pendant la Première Guerre mondiale un sujet essentiel qui n’attend que sa thèse de doctorat pour délivrer ses menus secrets. Erwan LE GALL

1 http://framespa.univ-tlse2.fr/actualites/pratique/annuaire/llosa-marie-42717.kjsp?RH=acteurs 2 SERVENTI, Silvano, La Cuisine des tranchées. L’alimentation en France pendant la Grande Guerre, Bordeaux, Editions Sud-Ouest, 2014. Afin de ne pas surcharger l’appareil critique, les références à cet ouvrage sont dorénavant indiquées dans le corps de texte, entre parenthèses. 3 LAFON, Alexandre, La camaraderie au front. 1914-1918, Paris, Armand Colin, 2014, p. 251-261. 4 GRENARD, Fabrice, La France du marché noir (1940-1949), Paris, Payot, 2008. 5 Pour un rapide aperçu de l’histoire du vin en Bretagne on renverra à FILLAUT, Thierry, « Vin », in CROIX, Alain et VEILLARD, Jean-Yves (Dir.), Dictionnaire du patrimoine breton, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 984. 6 Arch. Mun. Saint-Malo : fonds Maryvonne Bourdois, carnet de Pierre-Marie Philouze. 7 LE GALL, Erwan, Une entrée en guerre. Le 47e régiment d’infanterie de Saint-Malo au combat (août 1914 – juillet 1915), Talmont-Saint-Hilaire, éditions CODEX, 2014, p. 51 notamment. 8 MARIOT, Nicolas, Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918, les intellectuels rencontrent le peuple, Paris, Le Seuil, 2013. 9 Sur ce point on renverra à HARISMENDY, Patrick, « La crêpe, la galette, la saucisse (… et le touriste) », in ANDRIEUX, Jean-Yves et HARISMENDY, Patrick, L’assiette du touriste. Le goût de l’authentique, Rennes, Presses universitaires, 2013, p. 140-153. 10 CRONIER, Emmanuelle, « Les particularismes culturels, support du moral des troupes alliées pendant la Première Guerre mondiale », in Bourlet, Michaël, Lagadec, Yann et Le Gall, Erwan, Petites patries dans la Grande Guerre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 227-238. |

|||||||||||

|

|

|

|

|