Lorient, la grippe espagnole et le Calédonien

Autoproclamé « journal catholique & régionaliste », L’Union morbihannaise est un hebdomadaire pour le moins conservateur, proche des positions défendues par le marquis Régis de L’Estourbeillon. Pourtant, si l’édition du 29 septembre 1918 est prompte à dénoncer le « convent maçonnique », tout en exhalant de vifs relents antisémites1, elle n’hésite pas à publier l’interpellation à l’Assemblée nationale du Ministre de la marine Georges Leygues par le député de Tréguier Gustave de Kerguézec. Personnage complexe, cet authentique aristocrate est un républicain fervent qui prend une part active dans l’érection de la statue d’Ernest Renan à Tréguier, monument dont on sait combien il est une offense pour les partis catholiques. Autant en conséquence le dire de suite : si L’Union morbihannaise lui ouvre ses colonnes, c’est donc que l’heure est grave2. Et effectivement elle l’est puisque la péninsule armoricaine est confrontée, comme toutes les régions du globe ou presque, à une redoutable pandémie de grippe qualifiée d’espagnole.

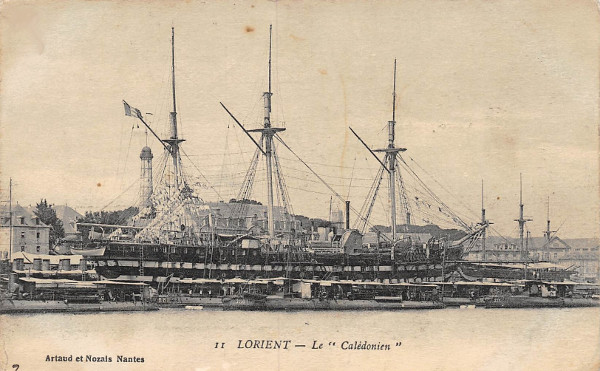

|

| Carte postale. Collection particulière. |

La situation est effectivement préoccupante. L’hebdomadaire breton ne le cache d’ailleurs pas et il indique que la maladie, à Lorient, a « tant ému » la population. Le port morbihannais ne constitue du reste pas une exception et on sait que dans ce département on va même jusqu’à en appeler au souvenir de Saint-Vincent Ferrier, un prédicateur médiéval célébré pour son aptitude à guérir… la peste. A Rennes, en septembre 1918, on peine à enterrer les morts par manque de fossoyeurs. Sans surprise, la situation ne tarde pas à prendre un tour politique – preuve que l’Union sacrée relève plus de la posture que de la réalité des pratiques politiques – et c’est ce qui pousse Gustave de Kerguézec à réclamer des comptes au ministre de la Marine, Georges Leygues.

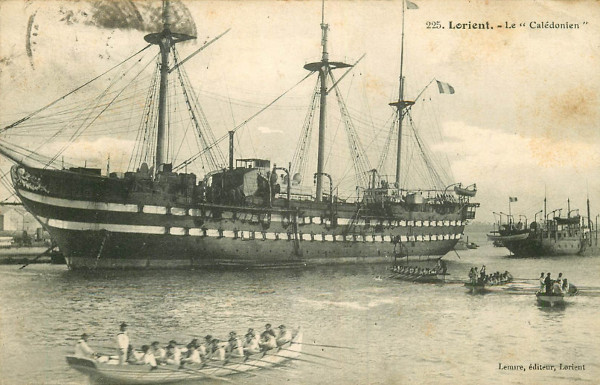

Le parlementaire accuse en effet la Royale de ne pas avoir pris, à Lorient, les dispositions qui s’imposaient. Le commandement a en effet décidé de regrouper les victimes sur le Calédonien, un navire présenté par Gustave de Kerguézec comme étant « un bateau mal tenu, malpropre, dont les moyens d’hygiène font complètement défaut ». Il est vrai que ce bâtiment n’est pas le plus moderne de la marine française d’alors : construit aux chantiers navals de Saint-Nazaire et lancé en 1884, le Calédonien est un trois-mâts de 4 300 tonneaux dont la coque en fer cale plus de 6 mètres de tirant d’eau. Conçu initialement pour un équipage de 380 personnes, il est transformé par la suite en navire-école puis en caserne flottante et, enfin, en hôpital pendant la Grande Guerre. Au regard de ce parcours peu glorieux, il ne paraît donc pas excessif de parler de véritable rebu de la flotte.

Quiconque a déjà visité les coursives d’un grand voilier sait d’ailleurs combien le choix de placer en ce navire des malades de la grippe contrevient aux règles d’hygiène. Humidité et promiscuité sont en effet au rendez-vous et invitent à nuancer, lorsque de tels bâtiments sont transformés en caserne, le rôle sanitaire de l’armée française de la Troisième République : ce qui est vrai pour les casernes qui essaiment en Bretagne à la suite de la réforme de 1873 ne l’est pas nécessairement pour la Royale. Au contraire, un tel environnement est assurément nocif du point de vue de la contagion et renvoie plus aux mesures de quarantaine prises face à des maladies comme la peste qu’à une prophylaxie moderne. Sur le plan symbolique, enfin, un tel choix est particulièrement violent : initialement, le Calédonien est un transport de troupes affecté au transport des bagnards vers la Nouvelle-Calédonie ce qui, implicitement, dit bien l’ostracisme dont font l’objet les malades…

|

| Carte postale. Collection particulière. |

A en croire Gustave de Kerguézec, les conséquences de l’incurie de la Marine sont très clairement mesurables : « le nombre d’hommes atteints était au début de cinq ou six par mois et a passé de cinq ou six par jour ». L’historien se doit toutefois d’être plus mesuré tant les modalités de la contagion sont complexes, rendant la traçabilité de l’épidémie impossible. C’est d’ailleurs ce que répond, en substance, le ministre de la Marine Georges Leygues en rappelant que l’épidémie « sévit dans les villages où il n’y a ni soldats ni marins », manière de disculper ses services. Mais ce Républicain modéré originaire du Lot-et-Garonne va plus loin en s’appuyant sur un rapport de l’Académie des sciences qui, le 5 août 1918, affirme que l’épidémie est « venue des empires centraux ». Ce faisant, le ministre désamorce la polémique – reproduisant le débat parlementaire, l’article de L’Union morbihannaise s’achève sur cette simple phrase : « l’incident est clos » – en déplaçant le sujet sur le terrain de l’Union sacrée contre l’Allemagne. Par la même occasion, il rappelle que le discours médical est aussi un front de la Grande Guerre.

Erwan LE GALL

1 « Le convent maçonnique », L’Union morbihannaise, 1e année, n°40, 29 septembre 1918, p. 1.

2 « Les épidémies de Lorient à la Chambre », L’Union morbihannaise, 1e année, n°40, 29 septembre 1918, p. 2. |