Septembre 1918 : quand Rennes manque de fossoyeurs

L’enquête que publie F. Vinet le démontre de manière magistrale : l’épidémie de grippe dite « espagnole » qui frappe le monde est aussi massive – les derniers bilans, sans cesse réévalués, font état de 50 millions de morts – qu’insaisissable. Il suffit en effet d’une personne malade pour contaminer en quelques heures une communauté : les voyageurs d’un train ou d’un bateau, les élèves d’un établissement scolaire où les fidèles à la messe. La traçabilité du virus est donc impossible à assurer et à dire vrai c’est par des effets indirects, comme une ombre portée, que peut se saisir l’ampleur du désastre sanitaire. Et dans ce cadre, la presse se révèle être un précieux allié.

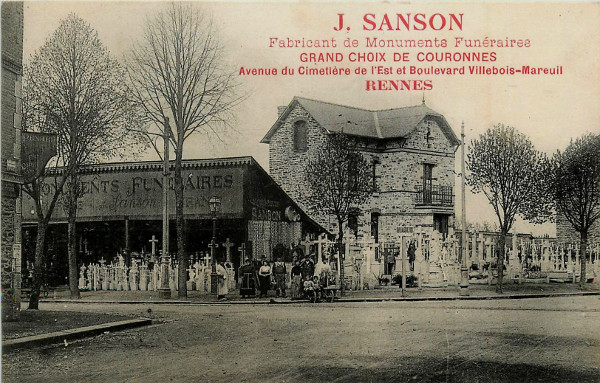

|

| Carte postale. Collection particulière. |

L’entrefilet que publie le 10 septembre 1918 l’édition rennaise de L’Ouest-Eclair est à cet égard particulièrement intéressant . Disons tout d’abord quelques mots du contexte. Après une première vague de grippe au printemps, le virus revient, vraisemblablement par Brest, à la faveur d’un transport de soldats américains. L’offensive des cent jours bat son plein et les armées de l’Entente sont en train de renverser la tendance. Mais si l’historien du XXIe siècle sait la victoire proche, les hommes et les femmes de 1918 l’ignorent encore. Aussi, en ce 10 septembre 1918, il n’est pas encore question de pronostiquer la date de l’Armistice.

A la lecture du grand quotidien rennais, on serait même tentés d’affirmer que c’est dans les chaussettes que se trouve le moral des Bretons. L’Ouest-Eclair se fait en effet l’écho d’un de ces faits divers qui, pour être parfaitement insignifiant, n’en est pas moins éminemment instructif : depuis quelques jours, au cimetière du Nord, à Rennes, on est obligé de reporter des inhumations faute de fossoyeurs. Ajoutons d’ailleurs qu’il ne s’agit pas là d’un incident isolé puisque le journal indique que semblable situation a également été déplorée au cimetière de l’Est, toujours dans le chef-lieu du département d’Ille-et-Vilaine.

Fondamentalement, ce petit article dit deux choses. Tout d’abord il souligne sans aucune ambiguïté l’ampleur de l’hécatombe. Si aucun chiffre n’est avancé, le journal ne cache pas la réalité de la hausse de la mortalité : « Depuis quelques semaines, le nombre des décès a augmenté, par suite de la grippe ». En second lieu, cette archive permet de saisir les tensions qui agitent alors le marché de l’emploi. Du fait de la mobilisation générale tout d’abord, puis des effroyables pertes engendrées par le conflit, la main d’œuvre est rare et profite d’un rapport de force qui lui est bénéfique, ce dont se fait l’écho L’Ouest-Eclair :

« C’est un métier peu agréable, nous a dit quelqu’un qui lui touche de près. Aussi les gens qui consentent à le faire sont-ils rares, bien que nous donnions un salaire quotidien de 8 francs. Nous avons embauché plusieurs supplémentaires, civils ou militaires. Ils ont travaillé un jour, mais ne sont pas revenus le lendemain. »

Réalité méconnue que celle décrite ici mais qui dit, aussi, les facultés d’accommodation des acteurs sociaux face aux circonstances, quand bien même celles-ci seraient aussi exceptionnelles qu’une guerre mondiale. Et l’on mesure alors toute la perversité de la situation car l’impossibilité d’inhumer les dépouilles de victimes de la grippe espagnole est probablement l’une des mesures les moins prophylactiques qui soit.

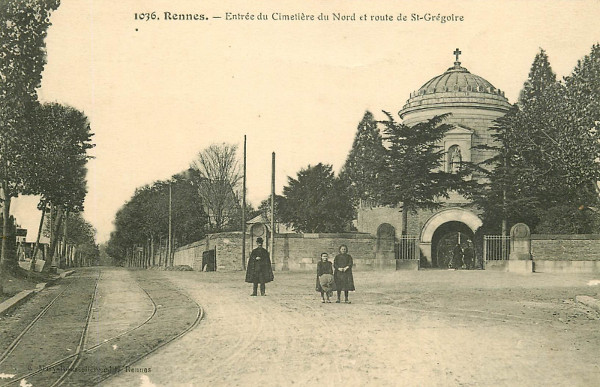

|

| Carte postale. Collection particulière. |

Reste toutefois à se demander pourquoi cette information fait l’objet d’un tel traitement dans la presse. En d’autres termes, comment expliquer que les conséquences d’une telle épidémie soient traitées en page 3 du célèbre quotidien breton ? Une piste évidente d’explication est bien entendu la censure. Si cette hypothèse n’est pas à exclure, elle ne nous semble toutefois pas devoir être privilégiée ici. Certes, on ne peut pas complètement éluder l’idée que les services préfectoraux n’exercent pas une quelconque pression sur le journal breton dans le but, éminemment louable par ailleurs, de rassurer la population, ou, c’est selon, de la bercer d’illusions. Mais en même temps, on a pu observer que jamais le quotidien rennais ne masque la réalité de la surmortalité engendrée par la grippe dans le chef-lieu du département d’Ille-et-Vilaine. En réalité, il nous semble que ce que montre cette archive, c’est avant tout l’incapacité de la société d’alors, c’est-à-dire les institutions civiles et militaires mais aussi un relai d’opinion tel que L’Ouest-Eclair, à prendre la juste mesure de ce qu’est réellement cette épidémie de grippe2.

Erwan LE GALL

1 « Au cimetière du Nord », L’Ouest-Eclair, 19e année, n°5886, 10 septembre 1918, p. 3.

2 Cette réalité est soulignée par RASMUSSEN, Anne, « Dans l’urgence et le secret. Conflits et consensus autour de la grippe espagnole, 1918-1919 », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 2007/1, n°25, p. 177.

|